記事 : 着物のお手入れシリーズ1~着用時の注意点と収納のコツ

着物のお手入れシリーズ1~着用時の注意点と収納のコツ

着物を着ようと思ったら、気になるのは日々のお手入れ。「専門家でないとできないのでは?」と思っている人もいるかもしれません。

着物のお手入れは、自分でできることがほとんどです。どれも、それほど難しいことではありません

大切な着物を長持ちさせるためには、きちんと手入れをしてあげることが大切です。

今回は着用中の注意点や応急処置の方法から保管方法まで、着物の手入れと収納のポイントをお伝えします。

おでかけ中も気を付けて!着物着用中の注意点

着物を着ておでかけしたとき、雨が降ってきたり、うっかり飲み物をこぼしてしまったりすることがありますよね。

特に正絹の着物は、水や汚れに弱いもの。あわてて対処しようとすると、かえって傷みをひどくしてしまうことも。

まずは着用中に注意したいポイントと、出先での対処法を見ていきましょう。

雨が降ってきたときの注意点と対処方法

着物でおでかけのときに怖いのは、突然の雨です。小さな折り畳み傘では帯や、裾が濡れてしまいます。

雨コートがないときには、手ぬぐいやふろしきで覆って帯を守りましょう。

裾は上前を少しつまみ、足首を出すようにして歩くと泥跳ねが少なくて済みます。

着物が濡れてしまった!と思って、ハンカチで強く拭くのはNGです。布の表面が毛羽だったり、シミを広げたりしてしまいます。

水滴がついた程度なら指先で弾き、濡れてしまったところはハンカチで優しく抑えて水分を吸わせます。

帰宅後はなるべくはやくお手入れをしましょう。

食事中の注意点と対処方法

慣れない着物で食事をするときは、粗相をしてしまいがち。袖をひっかけてお皿やコップを倒したり、食べ物を膝の上に落としたりすることもあります。

袖の汚れの対処法としては、袖の端は帯にはさみ動かないように固定しておくことで、袖を汚しにくくすることができます。

衿元の汚れの対処法としては、大判のハンカチや手ぬぐいの端を衿元に入れ、膝の上に広げると、見た目にもすっきりと汚れを防ぐことができます。

それでも汚れてしまったときには、まずハンカチやティッシュに吸わせます。

特に油汚れの場合は、取れないシミなってしまうことも。はやめに専門の業者に相談してください。

自分で出来る対処は以下のコラムも参考にしてください。

汗やファンデーションで汚れた場合の注意点と対処方法

衿元の汚れとしてもっとも多いのが、汗とファンデーションです。多少の汗なら、脱いだ後に干しておけば大丈夫。

かなり汗をかいたな、というときには軒下で夜露にあてるか、霧吹きで軽く水を吹いてから干しましょう。

水分が渇くとき、汗も一緒にきれいになります。シーズンの終わりには、専門業者の洗いに出しましょう。

ファンデーションの汚れは、ベンジンできれいになることもあるようです。

ただし上手に扱わないとベンジン自体がシミになることもあるので、迷ったら専門家にお願いするのが無難です。

すぐにしまわないで!着物を脱いだ後のお手入れ

脱いだ後の着物は、汗や体温が残っています。しまう前に、お手入れをしましょう。

次は、脱いだ後の着物の手入れのポイントをまとめました。

着物ハンガーで干す

脱いだ着物はハンガーに干し、シワを伸ばします。

このとき使うのは洋装用のハンガーではなく、着物ハンガーがおすすめ。袖の部分の竿が伸びるので、シワにならずに着物が干せます。

日の当たらないところに干し、汚れや痛みがないかどうか確認しましょう。数時間から1晩干して、体温や汗を抜きます。

着物についた汚れを落とす

ハンガーに干して全体の形を整えたら、今度はこまかな汚れを落とします。

着物ブラシを使って、埃を払いましょう。

特に汚れやすいのは裾・襟・袖口です。ブラシを、優しくなでるように動かします。

ブラシで落ちない汚れは、別珍の布で軽くこするときれいになります。

ポイントは、飽くまで優しく扱うこと。

強くこすると着物が傷みますので、注意してください。

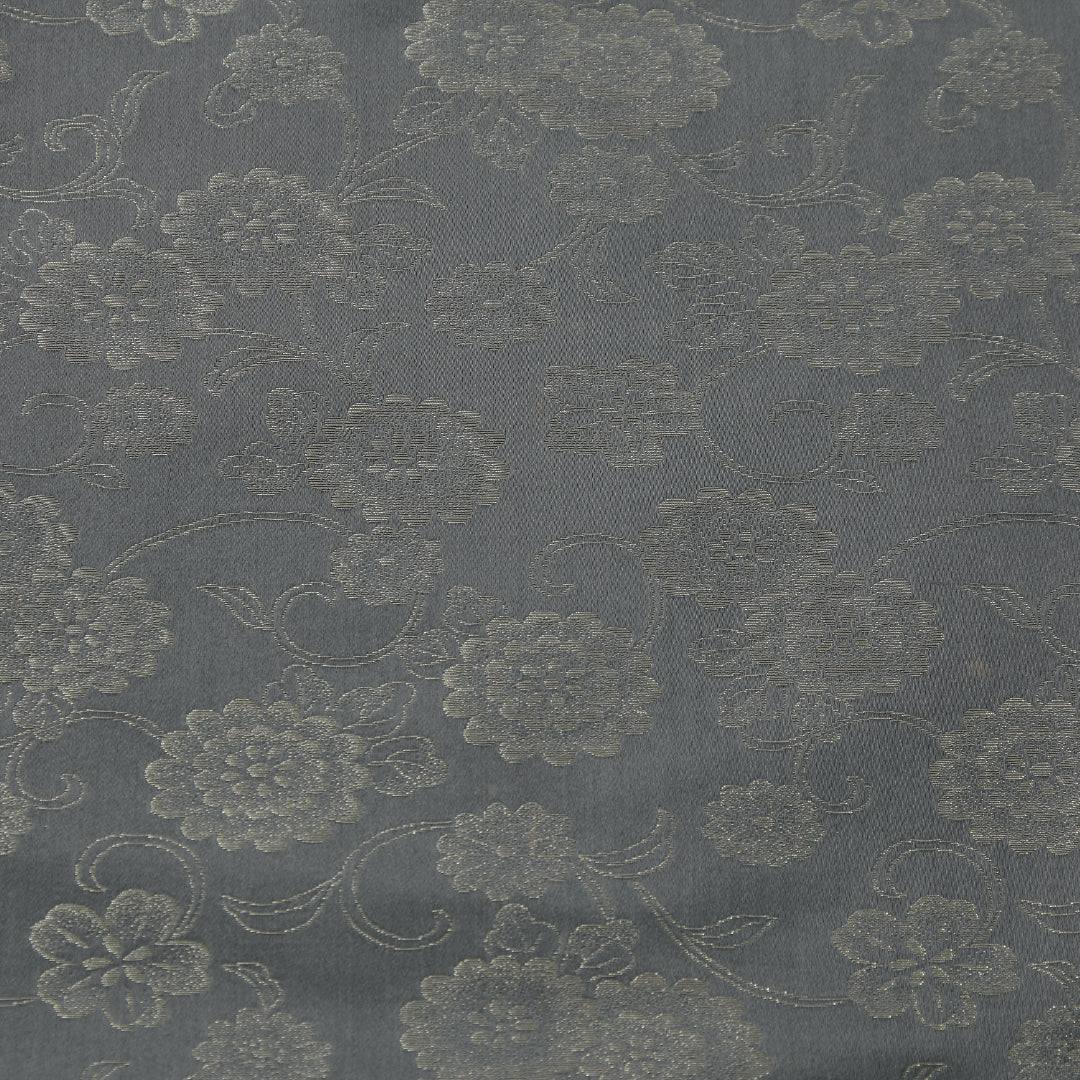

着物をキレイにたたむ

干し終わった着物は、丁寧にたたみます。

折り癖のついたとおりに線をあわせ、上から下へ撫でるように空気を抜きましょう。

最後は収納場所にあわせて、二つ折りが三つ折りにします。

このときに折り線がつくのが心配な場合は、収納枕を使うと便利です。

中に綿を入れた細長い棒のような枕で、折り目のところにはさんでおくと、癖がつくのを防いでくれます。

また、刺繍や箔があるものはその部分に和紙や布をあてて保護します。

富士山着物工房さんの動画に二つ折りと三つ折りが説明されています。

自宅お手入れの最大のポイント!着物収納のコツ

着物をきれいにたたんだら、次はいよいよ収納します。

着物の収納には昔から桐タンスが使われますが、スペースや予算的な問題で、いまは使いにくいかもしれません。

ここでは現代の生活様式にあわせた収納方法のコツを紹介します。

着物収納場所の「湿気」に注意

桐タンスは通気性がよく、湿気を外に逃がすので、伝統的な着物の収納場所として知られています。

昔は嫁入り道具として持参することもありましたが、現在はあまり見かけなくなりました。

また部屋のスペースを広くとるために、普段からタンスそのものを使わないこともあるようです。

着物の収納は、プラスチックの衣装ケースも便利です。

三つ折りにすると、市販のケースにぴったり入るサイズになります。

湿気対策としてときどき引き出しを開けて風を通したり、乾燥材を入れたりしましょう。

ケースの底に、すのこを入れるのもおすすめです。

着物の虫対策にはウコンが活躍

着物の素材の多くは動物性繊維のため、虫がつくと食べられてしまいます。

特にウールの着物は、一緒にしまっておくとほかの着物にも虫がくので、できればウールの着物はわけて保管するのが安心です。

防虫にはウコンが効果を発揮します。

プラスチックの衣装ケースで保管する場合にも、ウコン敷を入れておくと虫の被害を防ぐことができます。

また、ケースに入り切らない着物やよく着る着物を出しておく場合などは、ウコンで染めた風呂敷が便利です。

たとう紙の形になった、ウコンの衣装包みも市販されています。使いやすいものを選びましょう。

着物の虫干しは「着る」のが一番!

着物は年に1度は虫干しし、風を通してあげましょう。

季節の変わり目に衣替えするときなどに、着物の状態を確認しながら虫干しします。

とはいえ、着物にとって一番いいのは、やはり着ること。

大切な着物だからとしまい込んでいると、いつのまにかカビがはえたり、シミが出たりしてしまいます。

できるだけ着物に袖を通す機会を増やし、こまめに手入れをすることが、長持ちさせるためにもっとも大切なポイントです。

着物のなんでも屋さん「悉皆屋(しつかいや)」とは

着物の手入れで困ったとき、頼りになるのが悉皆屋です。

「悉皆」とは「残らず、すべて」という意味。

お手入れだけでなく、仕立て直しや染め変えなど、なんでも相談できる「なんでも屋さん」なのです。

着物には、シミ抜きや汗抜きのほか、着物をそのまま丸洗いする「生洗い」や一度反物の状態に戻して洗う「洗い張り」など、さまざまな方法での「洗い」があります。

汚れの程度や種類によって適切な方法を教えてくれるので、対処の仕方がわからなくなったときは、まずは悉皆屋に相談してみてください。

また、浴衣や木綿、麻の着物は自宅で洗濯することもできます。

手洗いのほか、洗濯機を使う場合はネットに入れ、脱水を短めにして陰干ししましょう。

普段から着物で生活していて何度も洗う、という人は仕立てるときにミシン仕立てを選択するのもおすすめです。

仕立て直しは難しくなりますが、丈夫なので、洗濯機で洗ってもほつれにくくなります。

自分の着物の楽しみ方にあわせて、仕立てや手入れの方法を考えましょう。

まとめ

かつて、着物は普段着でした。手入れも自宅で行う場合がほとんどです。難しく考えず、まずは自分でできることからやってみましょう。

いっぽうで、自分では対処できないことはそのまま専門家に任せることも大切です。

自分で間違った処置をしてしまうと、専門家でももとに戻せなくなることがあるからです。

大切な着物と気持ちよく付き合い続けるために、日々の手入れの仕方を身につけましょう。