帯締めとは?帯締めの種類や使い方を画像で紹介・格や帯留めとのコーディネートも

帯締めや帯留めは、帯まわりの印象を決める小物のひとつです。

帯や着物だけでなく、帯揚げとの組み合わせで着姿が変わります。

初めのうちは色味に注目しがちですが、実は帯締めには種類があることを知っていますか?

組み方や形によって、格も、締め心地も違います。

また、帯留めを使うときには専用の紐が必要です。

今回は帯締めの種類や使い方、帯留めの選び方のポイントを紹介します。

帯締めとは?

帯締めとは、帯の真ん中を通る1本の紐のこと。お太鼓結びのときは、この紐でお太鼓を支えています。

最近では半幅帯の飾りとして、浴衣などに合わせることもあるようで、様々な用途でお使いいただけます。

帯締めは、お太鼓を支える用途以外にも、コーディネートのアクセントカラーにもなる重要な役割も備えています。

帯締めの歴史

帯締めは、江戸時代の人気歌舞伎役者が衣装の着崩れ防止のために、帯の上に巻いたことが始まりと言われています。

当時は「丸くげ」と言われる紐を布でくるんだものが主流で、組み紐が使われるようになったのは明治以降だそうです。

組み紐の歴史は遥かに古く、奈良時代に中国から仏教と共に、仏具や仏典、巻物など、付属品の飾り紐として伝わりました。

その後、貴族の礼服に使われたり、武具の一部として使われたり、茶道具の飾り紐として使われたりと、多種多様なシーンで活躍することとなります。

特に安土桃山時代以降に、豊臣秀吉が美術工芸を奨励したことから、美術的価値の非常に高い組紐が作られるようになり、日本独自の伝統文化として根付く事となります。

帯締めの種類

帯締めは「組紐(くみひも)」と呼ばれる、複数の糸を組み合わせて作られた、日本の伝統的な手法で作られています。

紐を編みこむようにして、組んだ模様が浮き出ているのがわかるはずです。

組紐はさらに「平組紐 (平打ち)」「丸組紐 (丸打ち)」「角組紐 (角打ち)」の3種類にわかれ、それぞれに伝統の技法があります。

いっぽう、アンティーク着物でおなじみの布を使った太い帯締めは、丸くげです。

中に綿を入れて作る可愛らしい雰囲気の帯締めで、かつてはこちらが主流でした。

ここでは様々な帯締めに使われている組紐の種類について見ていきましょう。

平組紐(平打ち)

平組紐はその名の通り、平らな紐として組まれた帯締めです。「平打ち」とも呼ばれます。

色柄も豊富で、一般的に広く愛用されています。

夏物には、向こうが透けるように組まれたレースのものを使います。

平組紐の代表的な組み方として「高麗組(こうらいぐみ)」や「唐組(からぐみ)」そして「三分紐(さんぶひも)」などがあります。

高麗組

高麗組(こうらいぐみ)は、韓国の高麗時代の技術や様式を元に、日本で独自に発展した物で、平組紐の一種です。

高麗組の特徴は、経糸と緯糸を交差させることで、凹凸のある美しい模様が生まれ、非常に表情豊かなデザインが多いのが特徴です。

古くは貴族や武士の装飾品や衣装に使われたり、神社の装束や神輿の飾りつけにも使われていました。

現代でも伝統的な組紐として、帯締め以外にも、様々な装飾品やアクセサリーとして使われています。

唐組

唐組(からくみ)の帯締めは、奈良時代に唐の国から伝わった組紐技法がルーツで、もともとは武具や刀の下げ緒に使われていました。

立体的で厚みのある組み目が特徴で、帯の上でしっかり安定し緩みにくいのが魅力です。

締め心地はしっかりしていながら柔らかく、長時間でも疲れにくいのも嬉しいポイント。

一本持っていると、特別な日やきちんと感を出したい場面で頼りになる帯締めです。

内記組

内記組(ないきぐみ)の帯締めは、江戸時代に宮中や武家の装束に用いられていた由緒ある組紐技法です。

平らに見えて実は筒状に組まれており、しなやかで体に沿いやすいのが特徴です。

柔らかく結びやすいのに、帯の上でほどけにくく安定感があります。

落ち着いた色合いを選べばフォーマルに、鮮やかな色なら装いのアクセントにと、幅広い着こなしに対応可能。

日常のお出かけから改まった席まで使える万能な帯締めです。

笹浪組

笹浪組(ささなみぐみ)の帯締めは、江戸時代の宮中や武家装束に使われた組紐の技法をもとに生まれました。

波打つような組み目が、笹の葉が風にそよぐ姿や水面のさざ波を思わせることから、この名が付いたといわれます。

その涼やかな意匠は夏の装いに映えるほか、控えめな光沢感と上品さでフォーマルから普段着まで対応可能。

一本で季節や場面を問わず活躍する、歴史と実用性を兼ね備えた帯締めです。

畝組

畝組(うねぐみ)の帯締めは、古くは武具や刀の下げ緒など実用性の高い組紐として用いられてきた技法をもとに発展しました。

組み目が畑の畝のように規則正しく隆起していることから、この名が付いたといわれます。

しっかりとした厚みと凹凸のある表情が特徴で、帯の上で滑りにくく安定感があります。

格のある雰囲気と重厚感からフォーマルな場面に映える一方、色や組み合わせ次第で日常着にも馴染む万能さも魅力。

源氏組

源氏組(げんじぐみ)の帯締めは、平安時代の装束用組紐を原点とし、室町〜江戸期にかけて礼装用として発展しました。

糸を複雑に交差させ、菱や矢羽のような連続模様を浮かび上がらせるのが特徴で、『源氏物語』にちなんだ優雅な意匠が名前の由来といわれます。

しっかりとした平組でありながら程よい厚みがあり、帯の上で安定しやすく緩みにくい構造です。

落ち着いた配色なら品格を、華やかな配色なら装いのアクセントを演出できる帯締めです。

三分紐

三分紐(さんぶひも)は幅が約9mm程度の少し細い目の組紐です。

三分紐は帯留めを使う場合の必須アイテムでもあります。

三分紐は小紋や紬などのカジュアル着物はもちろん、夏祭りや花火大会でも活躍する浴衣などでも大活躍します。

真田紐

真田紐かつては刀の下げ紐に使われていた紐で、現在は茶道具の桐箱に使われています。

シンプルな平組の紐ですが、色柄が豊富で、帯留めを通す飾り紐変わりにも使われます。

価格も手ごろなので、色柄別にいくつかそろえておくと便利です。

紐として購入することができるので、好きな長さで手に入るのも嬉しいところですね。

戦国武将でも有名な「真田幸村(信繁)」が、父である真田昌幸と共に、九度山に幽閉されている時に、生活費を稼ぐために考えられたとする説もあります。

丸組紐(丸打ち)

裏表がなく、中心に芯を巻いて丸く編み上げられた帯締めです。「丸打ち」とも呼ばれます。

飾りのついた華やかなものは、振袖にも使われ、金糸や銀糸の入った物は礼装用、シンプルな物であれば普段着用として使われます。

しめやすく、飾り結びにも向いているので、着付けに慣れていない人でも扱いやすいのがポイントです。

角組紐 (角打ち)

角組紐は断面が正方形になるように組まれた帯締めです。「角打ち」とも呼ばれます。

小紋や木綿、紬などの普段着用の帯締めで、ほかのものに比べると結ぶのが難しいと言われています。

ただし、平安時代に武官の冠に使用されていた冠組 (ゆるぎぐみ) は普段着からフォーマルまで使え、伸縮性にも優れてしめやすい帯締め。

「冠組(ゆるぎぐみ)」は、その中央部分を円錐状に立体化させることで冠の形状を再現したものを指します。

帯締め以外にも、神職や神輿の担ぎ手などが装飾品として使用します。

古くは武官の冠を止める紐として使われていたことから「冠組」という名で呼ばれるようになったそうです。

ぎゅっと締めると「ゆるまず」そして、解こうとすると簡単に解ける、非常に優れた組紐で、初心者の方には非常に使い勝手の良い帯締めです。

丸くげ

普段はあまり見かけなくなった丸くげの帯締めですが、アンティーク着物の雰囲気を盛り上げるアイテムとしては定番です。

好きな布を使ってハンドメイドもできるので、自分だけの1本が欲しい個性派さんにもおすすめです。

丸くげの帯締めは七五三などの子供用の着物にも使われることから、ちょっと子供っぽいイメージもあるかもしれません。

振袖を除き、大人のフォーマル着物に使われることはあまりないタイプの帯締めでもあります。

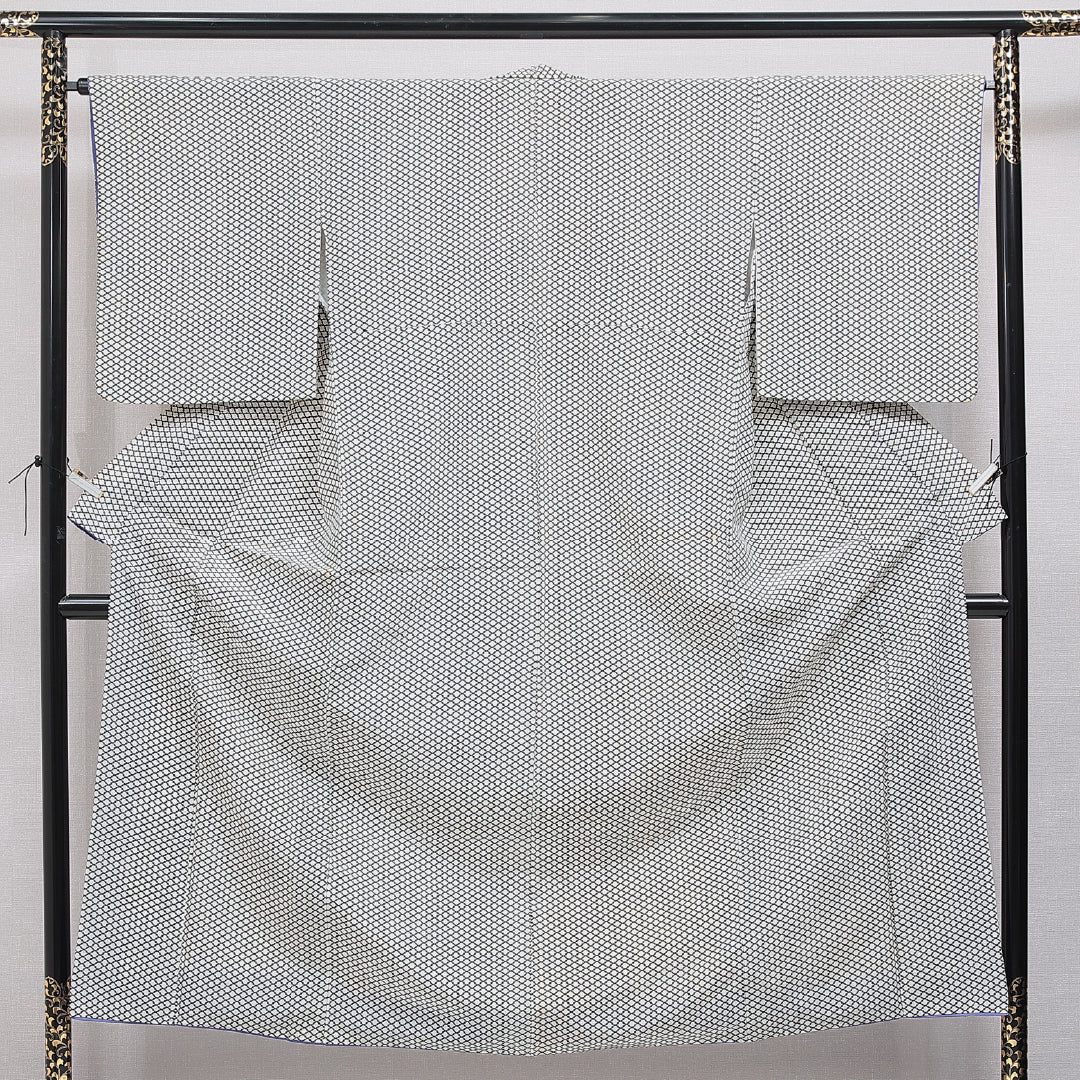

レース組み

帯締めは本来、季節に関係なく通年使えるものとされていますが、最近では夏向きのレース組みなどの帯締めを使用される方も多く見かけます。

フォーマルシーンなど以外では、涼し気な雰囲気を醸し出せるので、夏には人気です。

帯締めの格

着物や帯と同様に、帯締めにも格があります。ざっくりと説明するなら、帯締めの格は、平組・丸組・角組の順です。

着物通の方は、組み方にまでこだわる方もおられます。

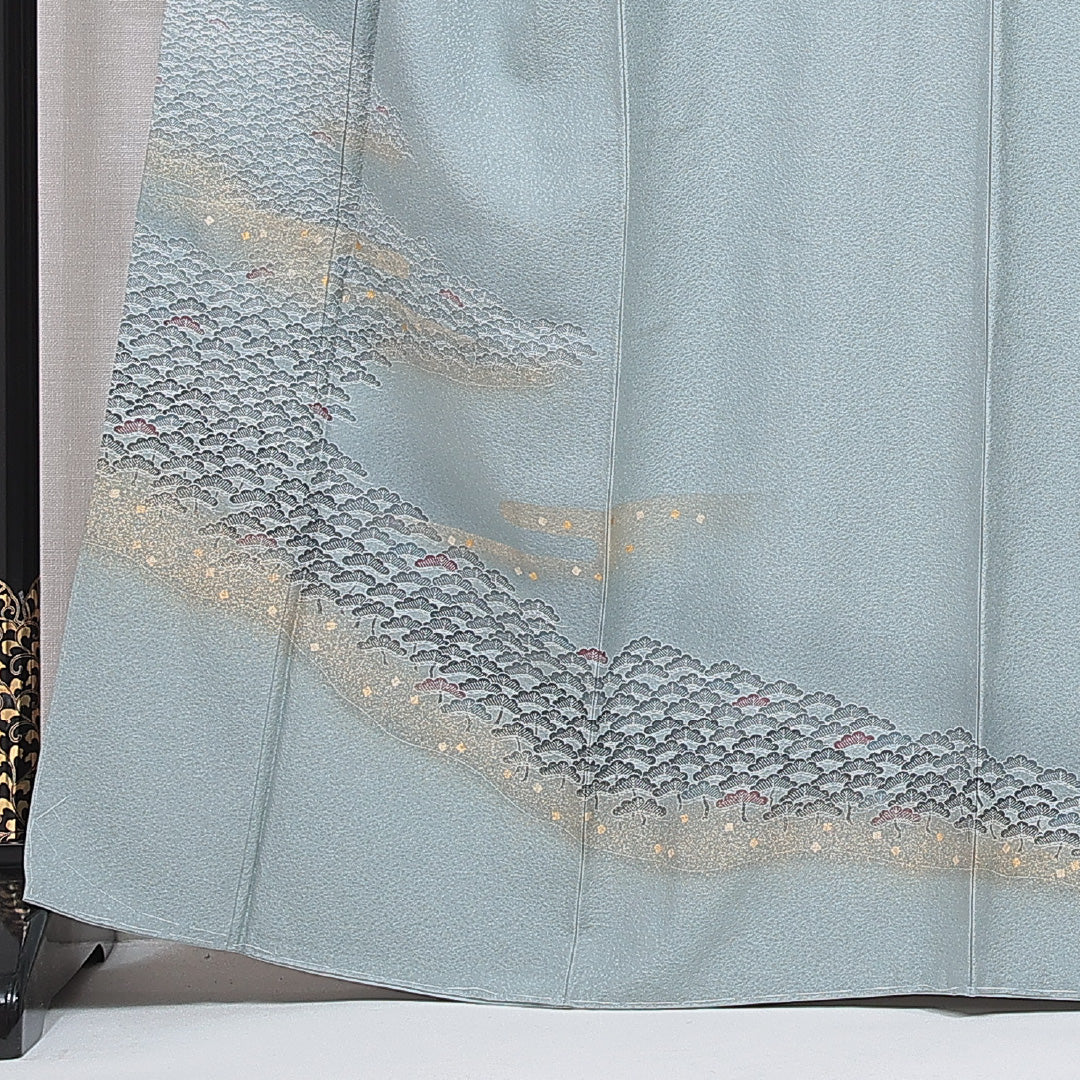

留袖には白金や白の平組みがおすすめ

礼装用の帯締めとしては、基本的に平組紐に金糸や銀糸の入った物が使われます。

留袖には白の無地、もしくは金銀を組み込んだ白金と呼ばれる平組の帯締めを使います。

また、親族が着用する事の多い、一つ紋や三つ紋の色留袖には白金以外にも、淡いお色目の平組みに、金糸や銀糸の入ったものが推奨されます。

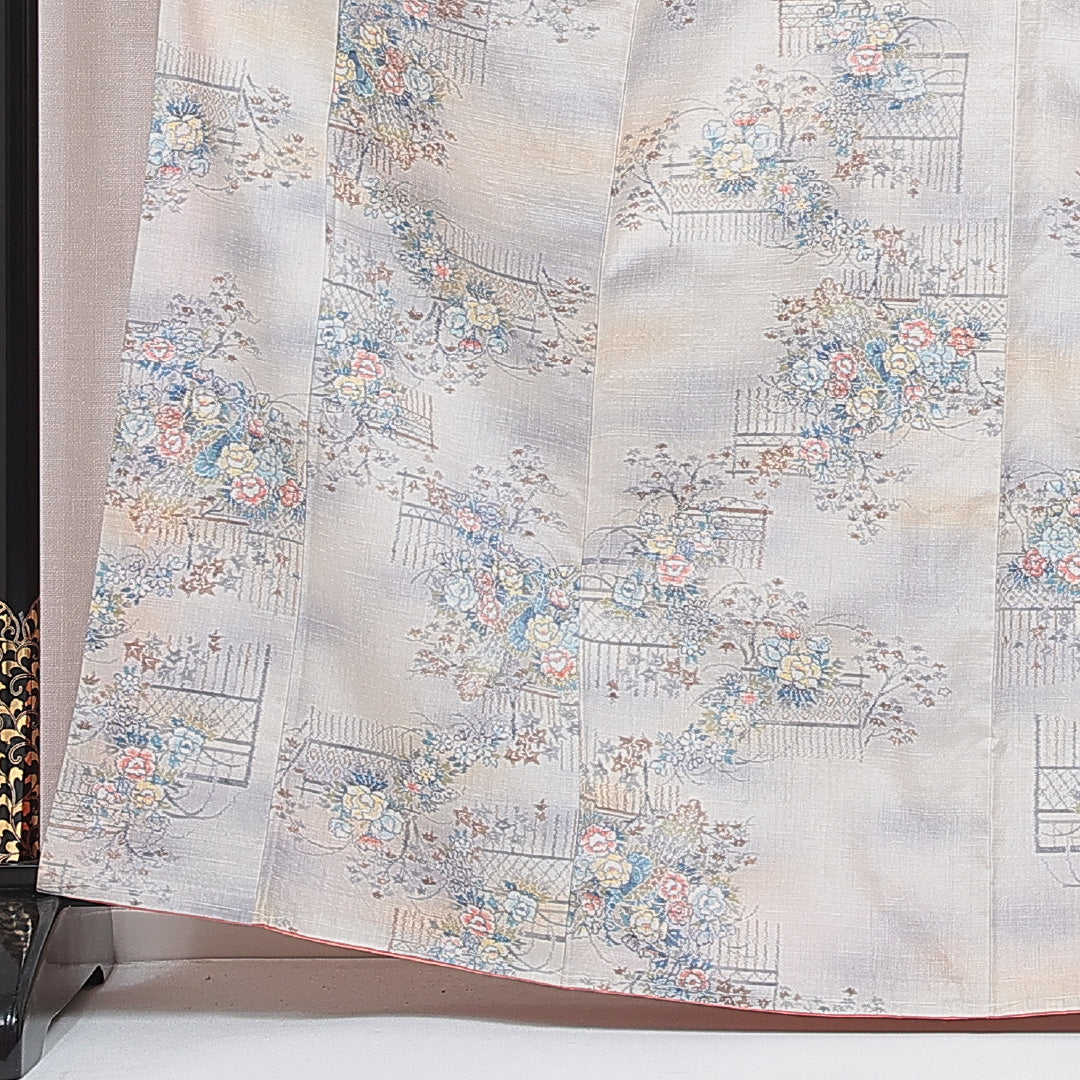

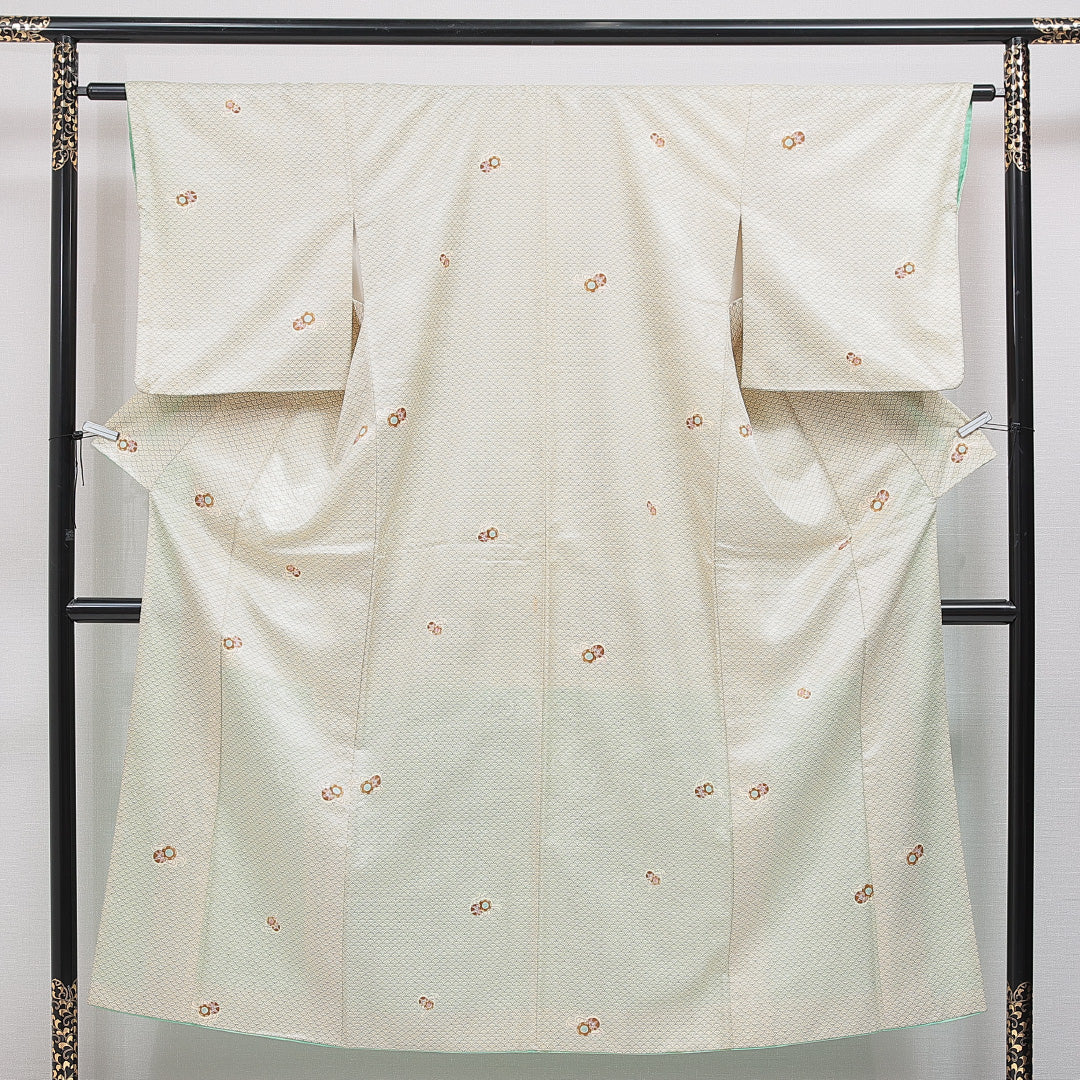

準礼装として着る訪問着

訪問着を準礼装として着る場合は、色留袖と同じく、淡いお色目の平組みに、金糸や銀糸の入った物が推奨されます。

吉祥文様の入った高麗組などを合わせられる方も多いのですが、特にきまりはありません。

とはいえ、平組は改まった席だけ、というわけではありません。

組紐のなかで、もっとも種類が多いのは平組です。

見た目の雰囲気や着物との組み合わせを見ながら、その場にふさわしいものを選びましょう。

冠組は万能帯締め

冠(ゆるぎ)組みの帯締めは例外となります。

冠組は礼装以外は、着物の格や季節を問わずに使う事ができるので、色違いなど数本持っておくと重宝します。

丸くげは礼装でもカジュアルでもOK

丸くげは、七五三や婚礼衣装、成人式の振袖など特別な場で使用されることもあります。

しかし、丸くげはカジュアルシーンでも使われる事も多いです。

最近では、アンティークファンなどは、丸くげの帯締めを古布などを使って自作される方も多いみたいで、街中でもよく見かけます。

帯留めに使う帯締め

多くの場合、帯留めを使うときには普通の帯締めは使いません。幅が合わず、帯留めの金具を通せないからです。

帯留めを使うときに使用するのは「三分紐」や少し幅の広い「四分紐」また「真田紐」が使われることもあります。

最近は三分紐自体の色や柄もおしゃれなものが出回っていて、帯留めとの組み合わせを楽しむ人も多くいます。

また、三分紐自体に飾りがついていて、それだけで帯まわりのポイントになるものも。

帯飾りとして使う場合には強くしめる必要もないので、見た目の好みで選んで良いでしょう。

お気に入りをいくつかそろえ、帯留めとのコーディネートを楽しんでください。

帯留めの選び方のポイント

カジュアルシーンで大活躍する帯留め。

選び方や使い方には決まりはありませんが、コーディネートがどうにもしっくりこない、という人もいるかもしれません。

そんなときには全体を見直し、着物や帯の世界観にあったものを選ぶのがポイントです。

帯留めを選ぶときのコツを紹介します。

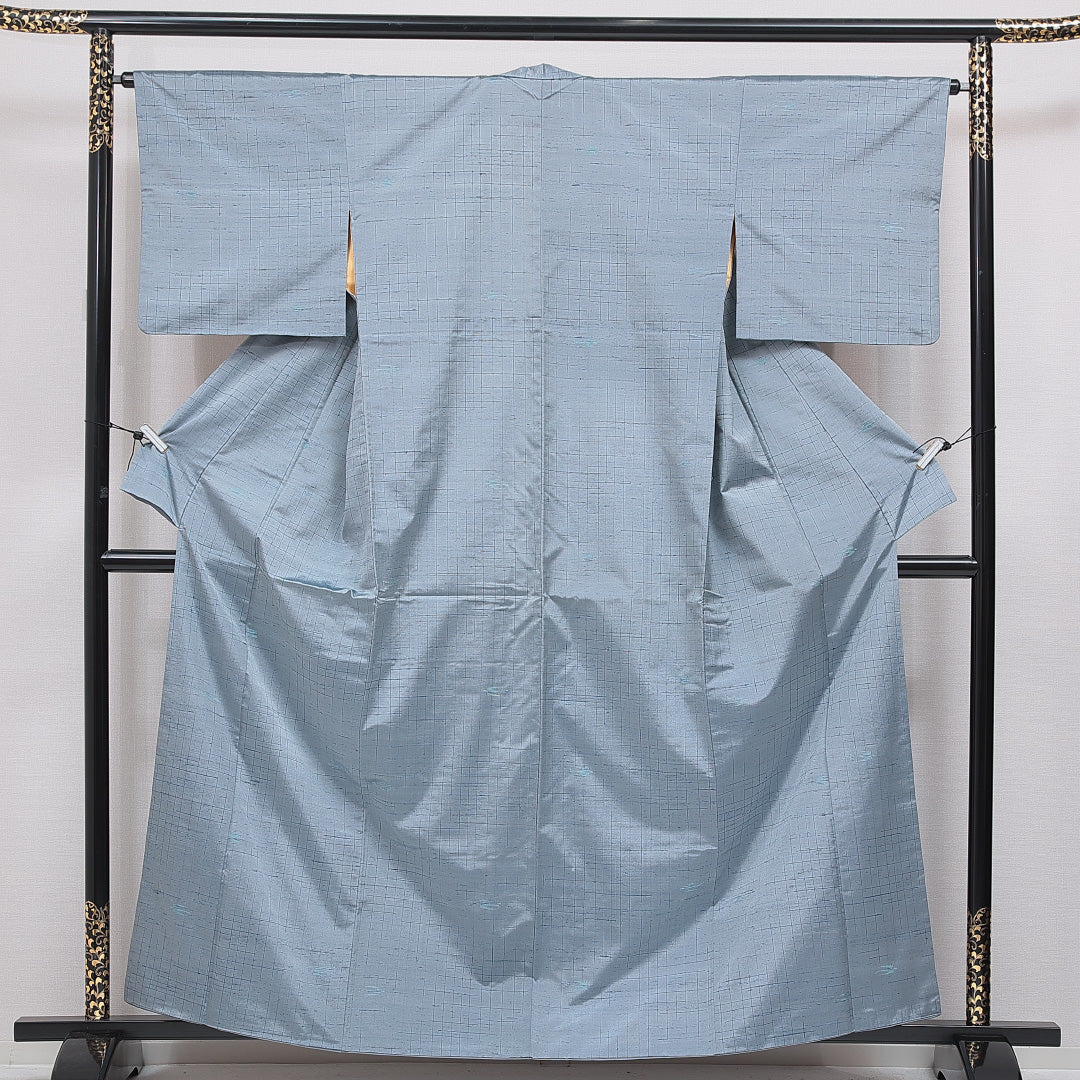

アンティーク着物にあわせる

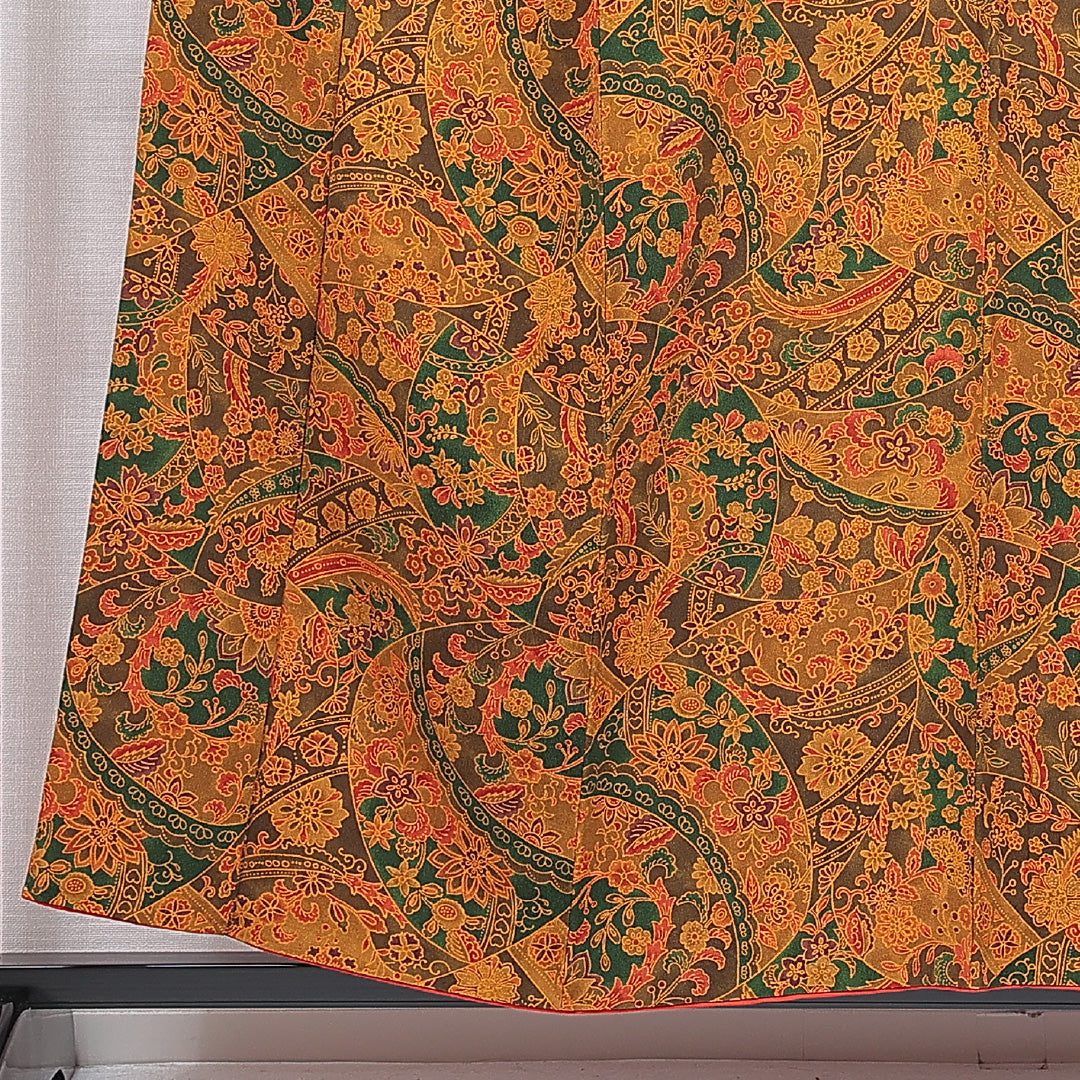

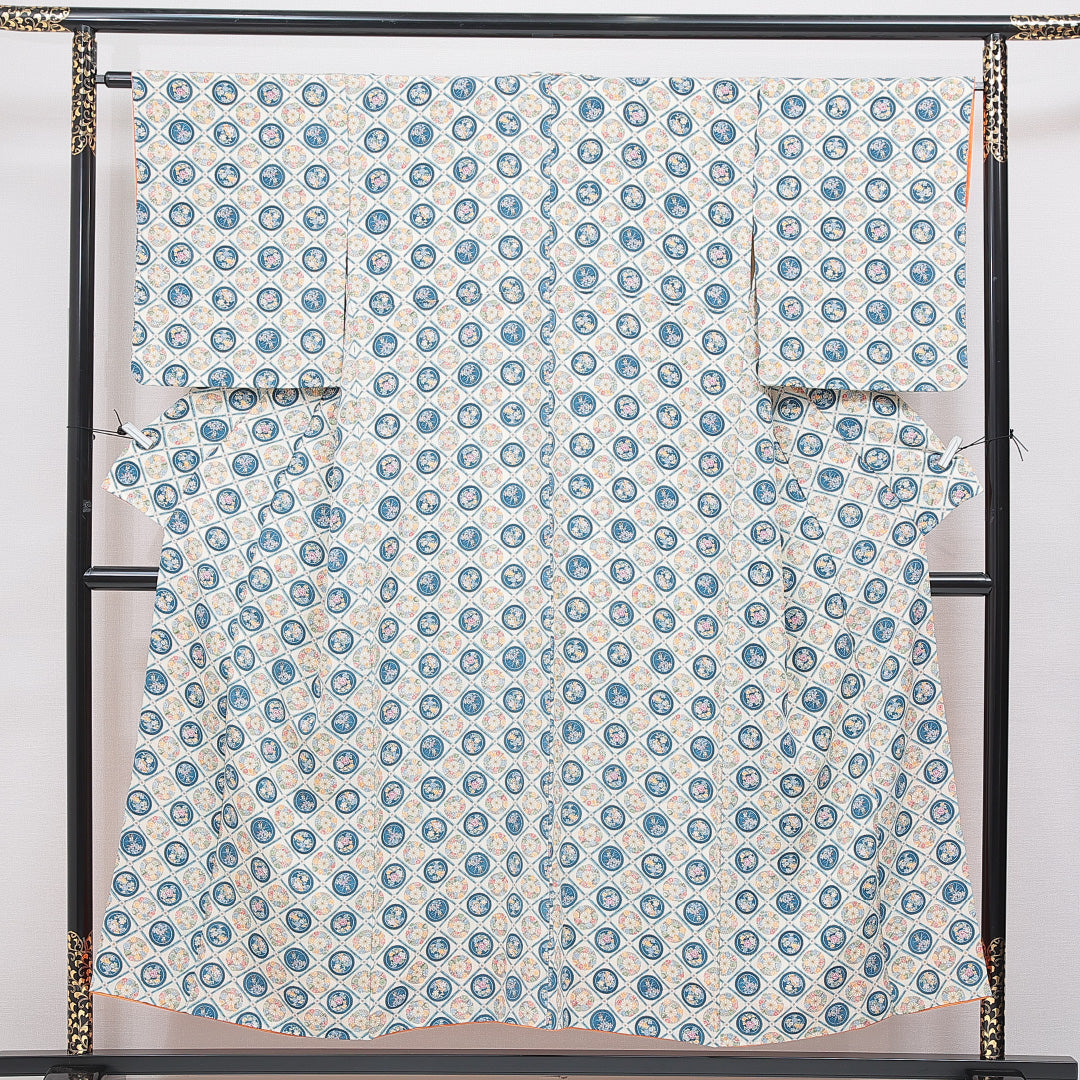

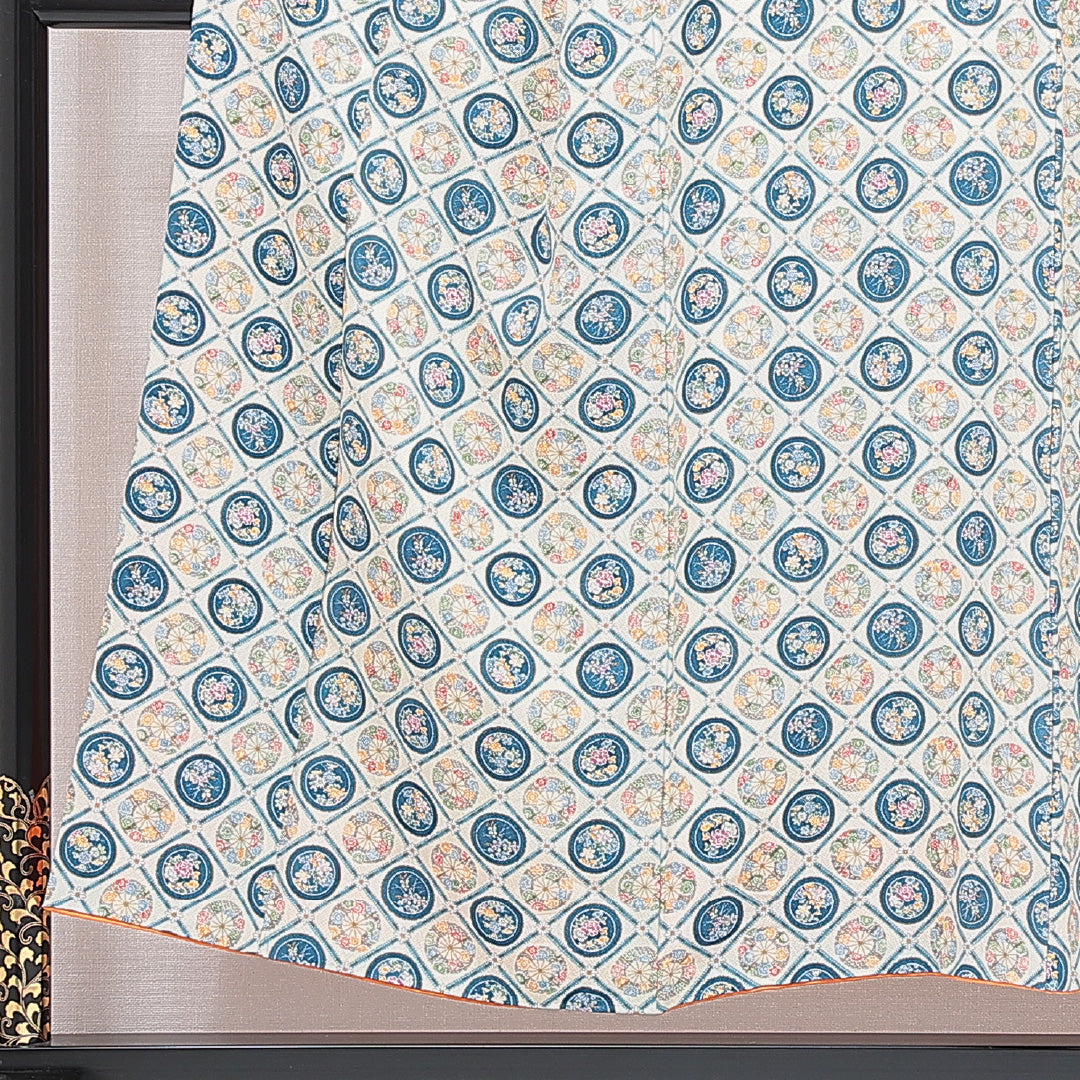

銘仙や羽織など、華やかでロマンティックな組み合わせが魅力のアンティーク着物。

柄×柄のコーディネートにあわせる帯留めは、あまり個性的なものだとちょっとくどいかも。

アンティーク着物にあわせるなら、シンプルかつ時代を感じさせるレトロなものがおすすめです。

珊瑚や象牙でできた帯留めは、こっくりした色味とどこか懐かしい造形でアンティーク着物との馴染みもばっちり。

真珠の一粒も、鮮やかなアンティーク着物を引き立てます。

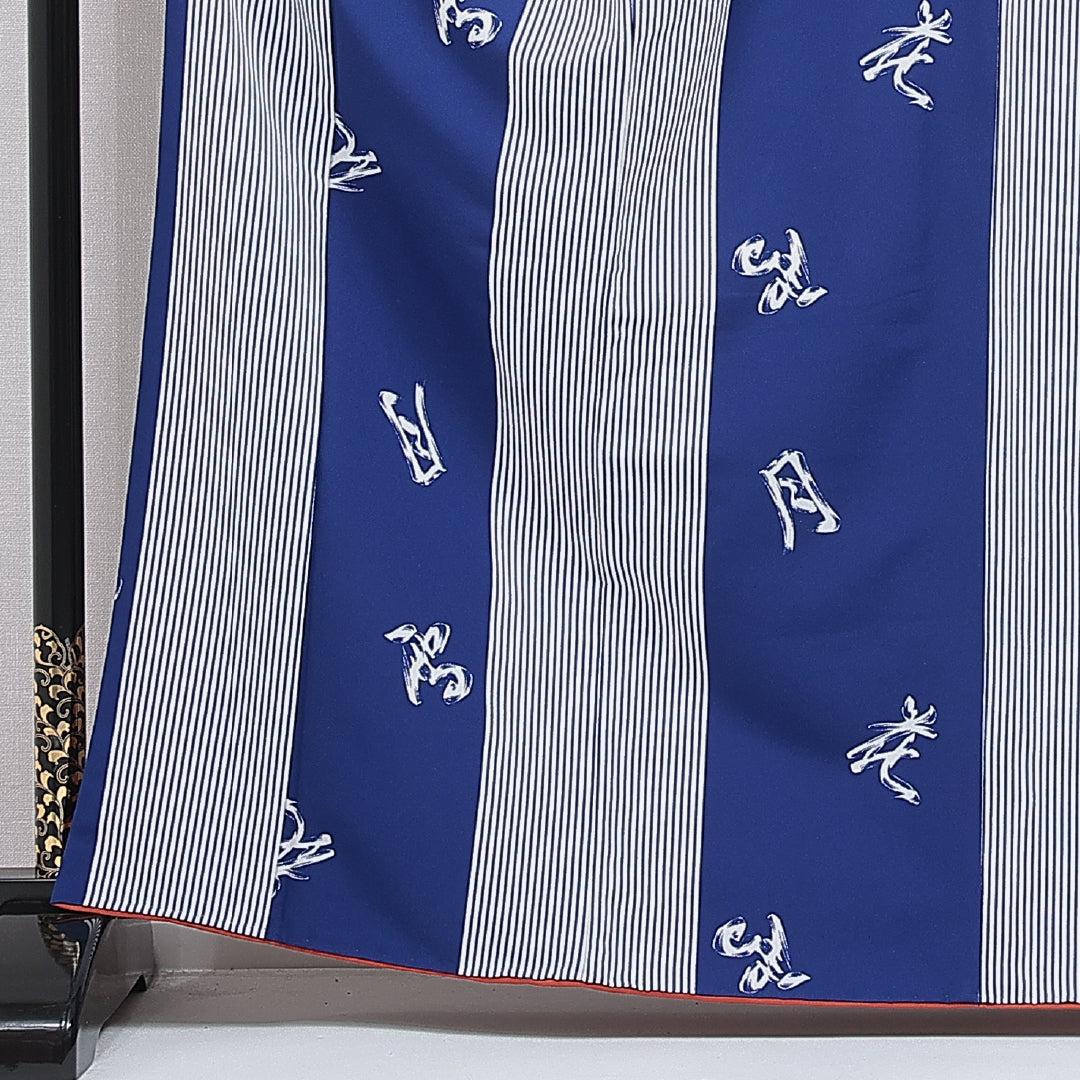

現代的なコーディネートにする

ポリエステルやデジタル加工でくっきりした模様を描いた着物には、帯留めも大きめで、個性的なものが似合います。

「帯留め」として市販されているもの以外にも、小型の音楽プレーヤー、ボタンやリボン、キャラクターものの缶バッチも楽しいかも。

好きな物やデジタルな小物を取り入れて、令和時代にふさわしいスタイルを創り出しましょう。

季節や所縁の小物を取り入れる

着物の楽しみのひとつは、季節や所縁のものを取り入れたコーディネート。

クリスマスやバレンタインなどの年中行事にあわせたアイテムも、帯留めなら簡単に取り入れることができます。

また、特別な日には自分にしかわからない言葉遊びを忍ばせたり、大切な人と縁のある色や小物を取り入れたりと、密かな楽しみも広がります。

推し活にもぴったり!

まとめ

着物の楽しみをさらに広げてくれる、帯締めと帯留め。

古いものも新しいものも、それぞれの良さがあります。

着物や帯の組み合わせで遊ぶのはまだ難しいと感じている人は、ぜひ小物から、コーディネートの「遊び」を取り入れてみてください。

いただきものやリサイクルで買った着物や帯も、新しい一面を見せてくれるはずですよ。