小千谷縮(ちぢみ)!世界文化遺産に登録された夏着物の最高峰!その産地と特徴に迫る

夏の着物の定番といえば、麻の着物です。汗を吸って蒸発させ、さらさらと肌に触れる質感は、一度着たら手放せません。

なかでも新潟県で作られる小千谷縮は、夏着物の最高峰として有名です。降り積もった雪にさらすことで白く色が抜ける「雪ざらし」の工程は、この地域の春の風物詩でもあります。

雪国で生まれた夏着物、小千谷縮の歴史や特徴、製作の技法をまとめました。

小千谷縮の歴史

小千谷縮は、新潟県周辺で織られていた越後上布から生まれました。

1,200年前から織られていたとされるこの布は、奈良正倉院にも記載が残っています。越後上布は当時から高級品とされ、朝廷への献上品にも数えられていました。

豊臣政権時には直江兼続によって、魚沼地方に自生する「からむし」から採れる青苧 (あおそ) から着物を作ることが推奨されました。

こうして増産された麻布は京などへ輸出され、大きな利益を生んだのです。

江戸時代に入ると、明石出身の浪人である堀次郎将俊が越後縮を開発しました。これは明石の絹織物である明石縮の技術を応用したものです。

緯糸にかけた撚りによってシボを出し、さらしの方法を改良して生み出されたこの縮は、後の小千谷縮の原型となりました。

これが夏の高級織物として全国に広まると、この縮は諸大名の御用達の麻布となります。

当時は贅沢品として、奢侈禁止令の対象にもなったそうです。

小千谷縮は質の高い夏着物として、現代でも人気を集めています。

小千谷縮の父として小千谷市の発展に貢献した堀次郎の功績を称え、小千谷市には明石堂が建てられました。

9月12日には、織物組合によるお祭りも開かれているそうです。

小千谷縮の産地と特徴

小千谷縮は、高温多湿の日本の夏にもぴったりの特徴を備えた着物です。ここではその産地と特徴について紹介します。

小千谷縮の産地は新潟県小千谷市周辺

小千谷縮は、新潟県小千谷市周辺で作られている麻織物です。麻織物は乾燥に弱く、織物の製作工程にはある程度の湿度が必要です。

また、小千谷縮の技巧上の特徴のひとつでもある「雪ざらし」を行うには、豪雪地帯であることが不可欠です。

小千谷市周辺はこれらの特徴を兼ね備え、小千谷縮をつくるのに適した地域でした。

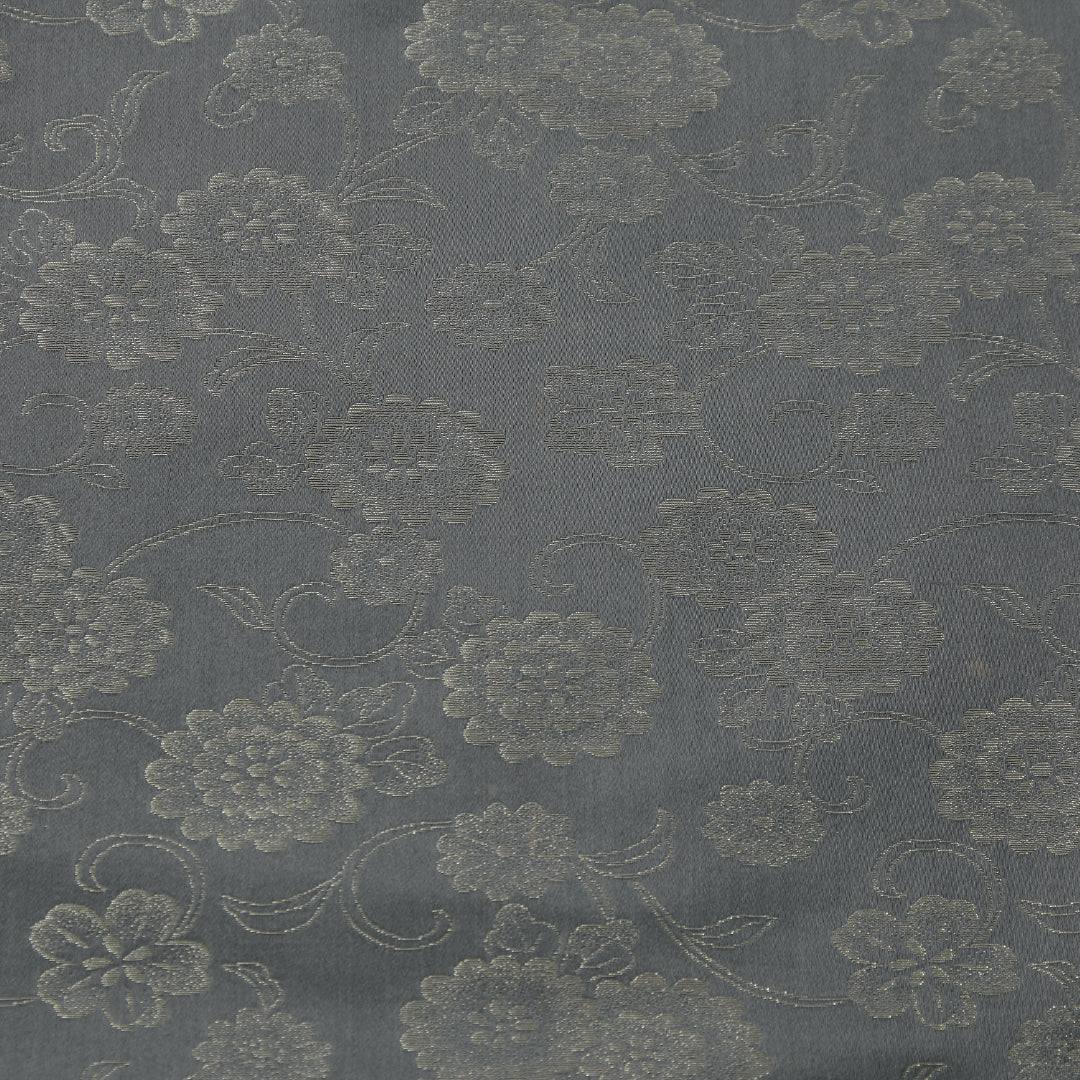

小千谷縮の特徴は凸凹した「シボ」

小千谷縮は、1955年には国重要無形文化財に、2009年にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。その特徴は、凸凹した「シボ」です。

織りあがった布をお湯で揉むことで糸の撚りが戻ると、生地の表面に独特のシボを産むのです。

麻は乾きやすい素材ですが、そこにシボを与えることで、汗をかいてもべたつきにくくなります。

通気性と吸水性に優れた小千谷縮は、まさに日本の夏にぴったりの布となったのです。

麻の着物とは

植物の麻からできる麻は、小千谷縮をはじめとした夏着物のほか、襦袢や帯にも利用されます。夏の衣類ですので、単衣に仕立てます。

麻は家庭で洗濯ができ、手入れがしやすい素材です。ただしシワになりやすいので、丁寧に扱う必要があります。

観劇などで長時間座るときは、立ち上がった時にシワになっているかもしれません。最後まできちんと振舞いたいシーンでは、注意が必要です。

素材の格としては、麻は普段着ですので、正式な場では絽などの薄物が良いでしょう。

重要無形文化財である小千谷縮を「普段着」にするのは、その値段的にも気が引けるかもしれません。

しかし最近は機械織りのお手頃な反物も出回っているようです。

夏の普段着物として、ぜひ小千谷縮の着心地を体験してみてくださいね。

小千谷縮と越後上布の違い

小千谷縮のもととなった越後上布は、現在も生産されています。

また、小千谷縮と同時に越後上布も重要無形文化財やユネスコ無形文化遺産に登録されています。

ここでは、小千谷縮と越後上布、2つの生地の違いをまとめました。

小千谷縮と越後上布の素材はどちらも同じ

小千谷縮も越後上布も、原料は苧麻 (ちょま) という麻の一種です。この苧麻から繊維を取り出したものが、青苧 (あおそ) と呼ばれます。

また、苧麻のことを「からむし」と呼ぶこともあります。

洋服の場合は「麻」には (リネン)、大麻 (ヘンプ)、苧麻 (ラミー)といった種類がありますが、着物の場合、麻はほとんど苧麻のことです。

苧麻の繊維は太くて長く、ハリと光沢があるのが特徴です。

越後上布とは

越後上布は、現在では新潟県南魚沼市や小千谷市を中心に生産される苧麻を原料とする織物を指します。

「上布」とは薄地の良質な麻織物のことです。沖縄県で生産される宮古上布と並んで、「東の越後、西の宮古」と呼ばれることもあるそうです。

越後上布も小千谷縮も両方とも平織りの布ですが、小千谷縮はシボのある「縮」であることが大きな違いです。

縮(ちぢみ)とは

小千谷縮の「縮」とは、縮み織りのこと。撚りの強い緯糸を使い、織り上げた後にお湯で揉んで糸を縮ませることで、布全体に独特のシボを作った生地です。

凹凸があるので肌に触れる面積が少なく、さらさらとした着心地で、夏の衣類によく用いられます。

小千谷縮のほか、近江縮や明石縮などがあります。

小千谷縮の技法

国の重要無形文化財として登録された小千谷縮は、以下の指定条件を満たしたものに限られます。

- 1. すべて苧麻を手績みした糸を使用すること。

- 2. 絣模様をつける場合は、手くびりによること。

- 3. いざり機で織ること。

- 4. しぼとりをする場合は、湯もみ、足ぶみによること。

- 5. さらしは雪ざらしによること。

小千谷縮ができるまでには、ほかにも46の工程が必要です。

今回はこのなかから、「湯もみ」と「雪ざらし」について見てみましょう。

シボを作る最終工程「湯もみ」

湯もみは「シボ」を作るための最終工程です。

いわば、小千谷縮が「縮」として完成する工程であるだけに、単にお湯の中で揉む、というだけでは終わりません。

糸についた糊を落とし、きれいなシボを出すためには丁寧な手作業が必要です。

まずはお湯を張った洗い桶に生地を浸します。指先でお湯を繊維に沁み込ませ、手のひらで強く揉んで糊を取ります。

それを何度も繰り返した後、柱に巻き付けて「シボだし」を行うのです。

湯もみを終えた布は「足踏み」をしてさらに柔らかく、布目を詰めた後で水洗いを行います。

その後、固く絞った布をさらに両手で挟み揉みすることで、湯もみでできたシボを整えてから雪ざらしの工程に入るのです。

布を漂白する「雪ざらし」

織り上げられた白生地は、晴れた日を選んで雪の上に晒されます。

時期は2月から3月のころ、雪の表面が凍る寒い日で、空気が澄んで雪の上に汚れがないことが雪ざらしを行うための条件です。

朝の9時から夕方4時まで、1週間から10日ほど晒された布は、純白に変わります。

太陽の紫外線が雪に反射することで水蒸気をつくり、それが空気中の酸素と結合することでオゾンを発生させ、布を漂白するのだそうです。

雪の上に麻の生地を晒して白くする技術は、雪国に古来より伝わる先人の知恵でした。

雪ざらしは織りあがったばかりの布だけでなく、夏の間に着た着物にも行われます。

冬が近づくと故郷に戻り、汚れと疲れを落とした着物は再び持ち主のもとに戻されます。これを、「紬の里帰り」と言うそうです。

まとめ

雪国の知恵が生み出す真夏の着物、小千谷縮。

不思議な響きですが、真っ白な雪が生み出すその美しさは、間違いなく最高峰の夏着物のひとつです。

いつかは欲しい!と思っている人も多いのでは。

新品を買うまえにまずは着心地を試したいと思っているなら、リサイクル着物がおすすめです。

麻の着物は自宅で洗えることも大きなメリットのひとつ。

自分で手入れをしながら大切に着る着物は、とっておきの1枚になるはずですよ。