着物の収納・保管は種類で分ける!~着物ケアシリーズ2~

着物が増えてくると、気になるのは収納や保管の方法です。

「桐タンスを置く場所がない」「大切な着物はきちんと保管したいけど、いつもの着物は取り出しやすさ重視」など、着用頻度や生活スタイルによっても最適な着物の保管方法は違います。

着道楽が過ぎて、「もうどこにも入りきらない!」状態になっている人もいるのでは?

今回は着物の収納・保管に関する「困った」を解決するためのヒントを集めました。

着物は着用頻度で収納方法を変えましょう

着物は、いつの間にか増えていくものです。

いただきものの着物や季節もの、娘や孫のために残しておく着物など、持ちがいいだけに手放す機会を失っていくのが着物というもの。

10年もすればクローゼットが丸ごと入れ替わっている洋装とは、大きく違うところです。

着物を保管するときは、まず、着用頻度ごとに仕分けするのがおすすめです。

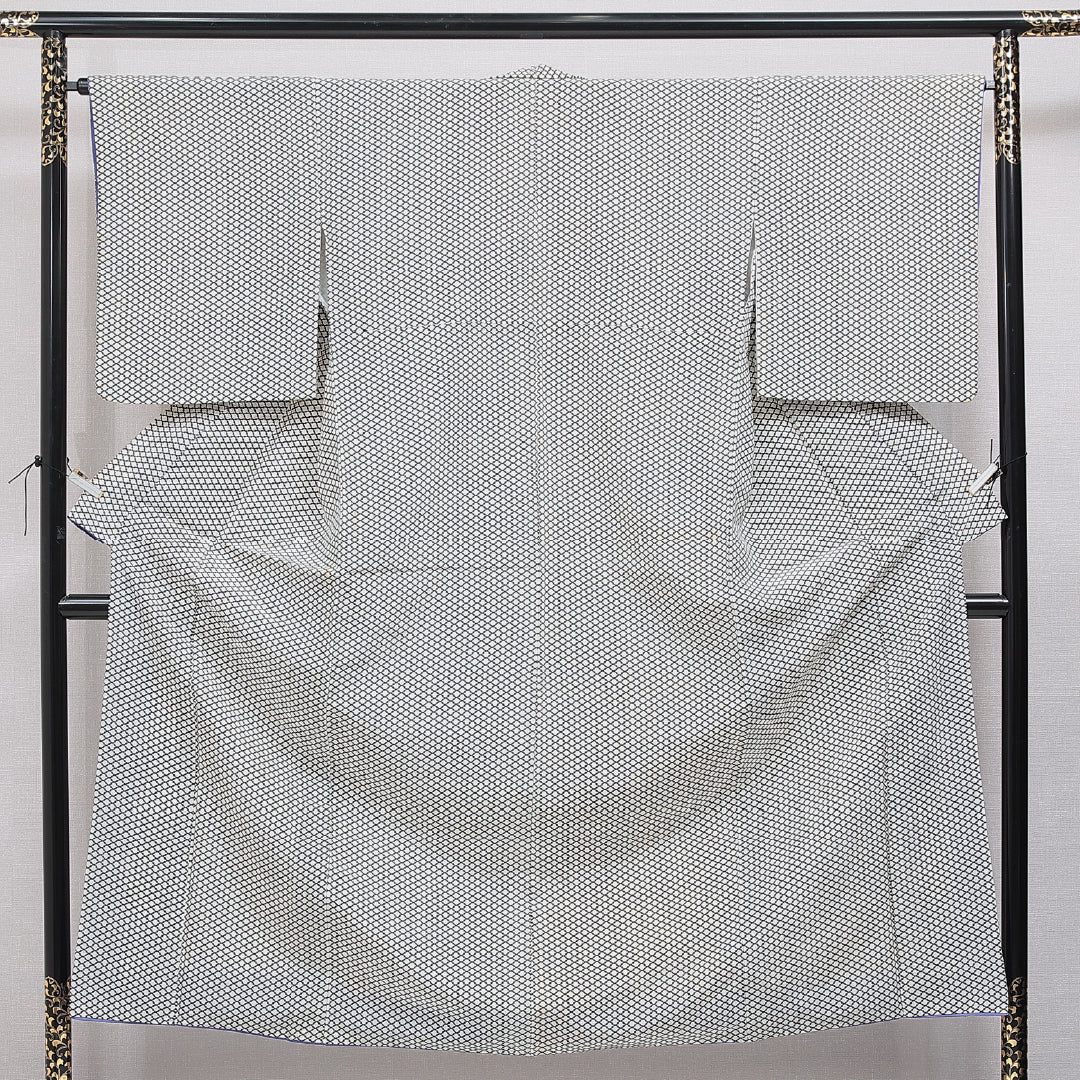

何年かに1度しか着ない礼装や次の世代のためにとっておく着物には、長期保管を前提にした管理が必要になります。

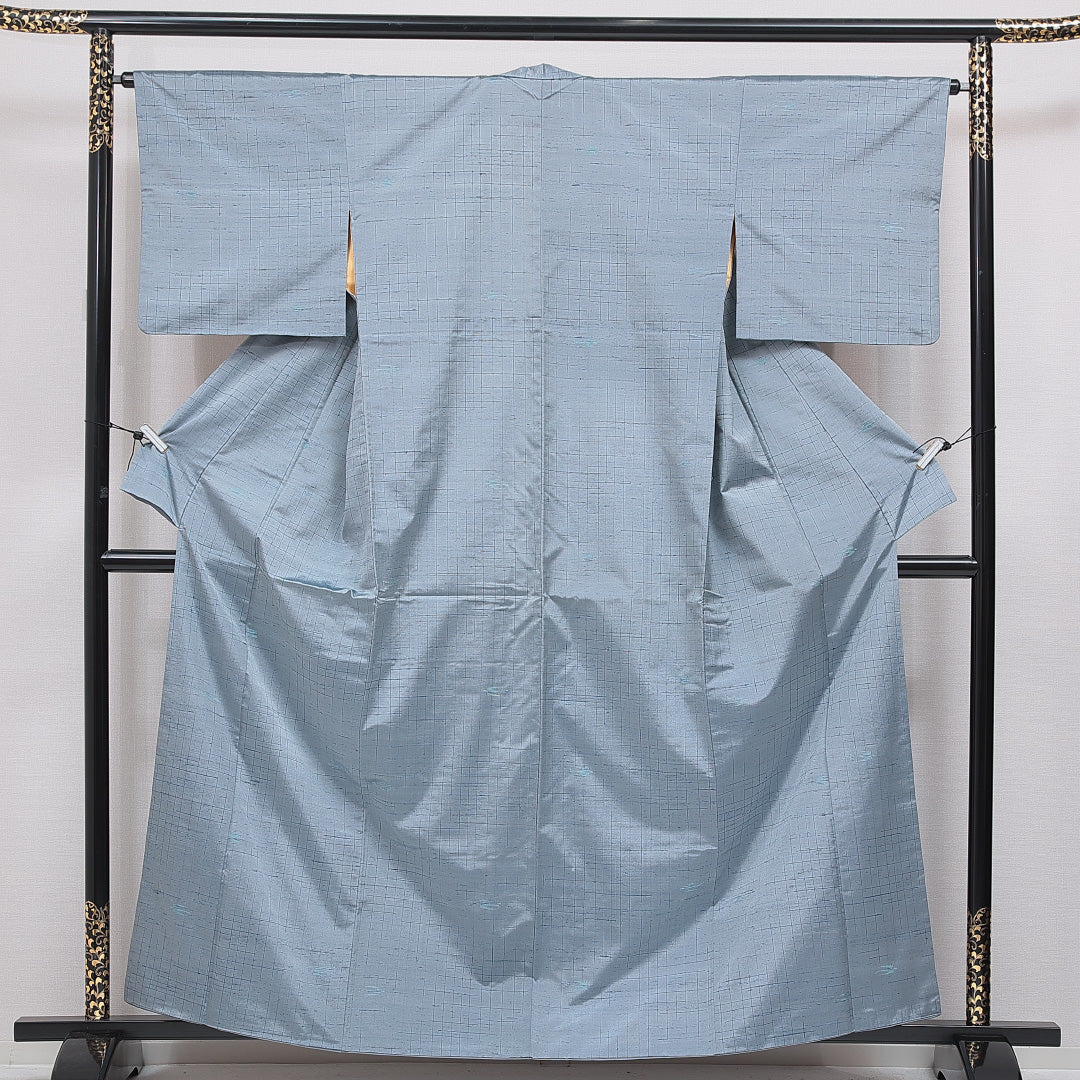

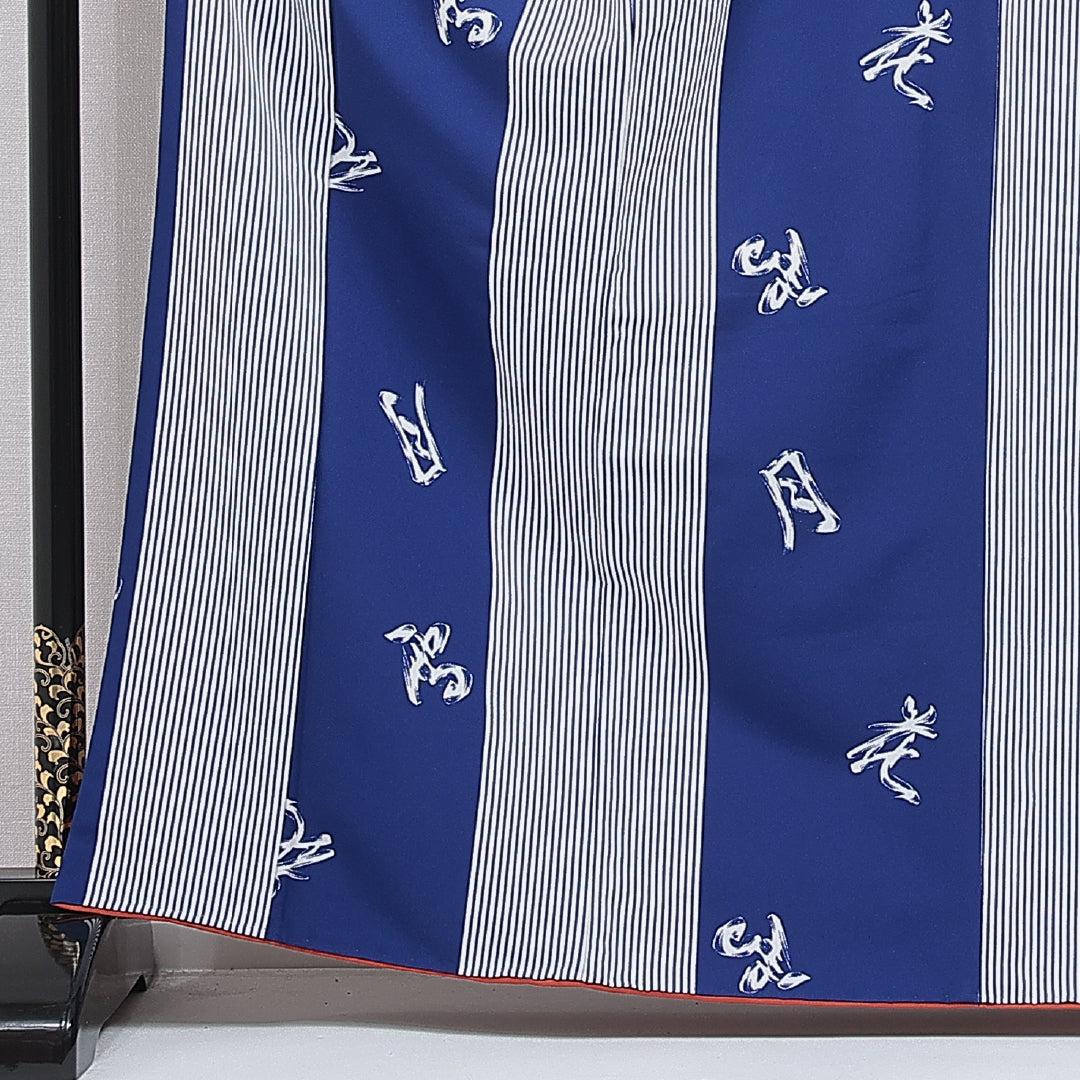

いっぽうで、木綿やウールのようなおうち着物や、夏祭り用の浴衣のように毎年着る着物は出し入れのしやすい場所にしまうのが手軽です。

使いやすさと管理のしやすさを考えて分別すると、扱いが楽になりますよ。

着用頻度別!おすすめの着物の収納・保管方法

それでは実際の着物の管理方法を、着用頻度別に見ていきましょう。

着物の着用頻度は人によって違います。

「訪問着だけれど、習い事で毎週着る」「普段着用の小紋だけれど、丁寧に管理したい」など、自分のスタイルにあわせて読み替えてくださいね。

礼装は桐タンスに

着物にとって、快適な環境を作りやすいのは桐タンスです。

桐は虫が寄り付かず、坊湿性に優れているので、着物にとって良い環境を保ってくれます。

とはいえ、現代の住宅には桐タンスを置く場所がないケースも多いものです。

最近では、洋室に似合うデザインの桐タンスや、クローゼットにしまえる桐の衣装ケースも市販されています。

大切な礼装やずっと保管しておきたい着物には、そうしたアイテムを使うのもおすすめです。

また、専門の業者が着物を預かってくれるサービスもあります。

自分で管理する自身がない人は専門家にお願いするのもひとつの手です。

普段着はプラケースやクローゼットでも

着用頻度の高い着物や普段着用、リラックスタイムのおうち着物などは、簡易的な保管方法が便利です。

たたんでプラスチックケースにしまったり、オープンラックや籠を使ったりした収納なら、出し入れも簡単にできます。

さらに手軽にという人は、ハンガーを使った吊るし収納も。

本だたみにした着物をスラックス用のハンガーで吊るしておけば、洋服と一緒にクローゼットに並べることも可能です。

注意してほしいのは、こうした保管方法は飽くまで簡易なものであるということ。

頻繁に着て風を通すことが前提です。

また、脱いだ後には毎回汚れやシワの程度を確認し、必要な場合はすぐに専門の業者へ相談することも重要なポイント。

こまめなチェックができる環境なら、収納方法自体はそれほど気を使わなくても大丈夫です。

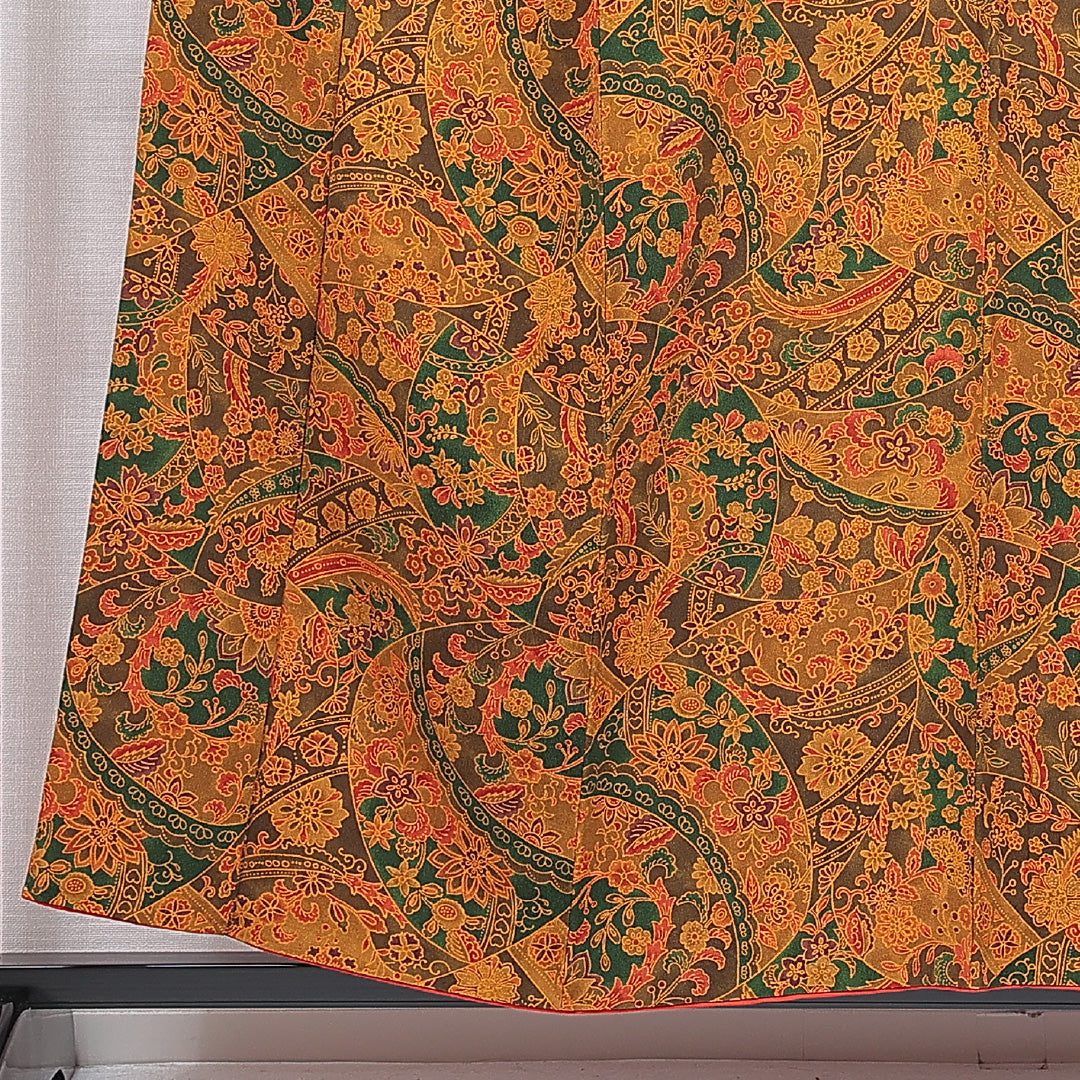

収納場所に入りきらない着物はウコンの風呂敷で

いつも決まった場所にきちんとしまっておくのが理想ですが、たくさんの着物をいただいたときなど、一時的にしまう場所がないという状況も良くあります。

ちゃんと片づけるまで、しばらく置いておきたい…というときには、風呂敷で包んでおきましょう。

おすすめはウコンで染めた風呂敷です。

ウコンには防虫効果があるので、しばらく押し入れにしまっておいても着物に虫がつきません。

ただし、ウコンは濡れると色移りしてしまいますので、着物はしっかり干し、しまう場所も湿気がないかどうかを確認しましょう。

また、同じウコンの風呂敷でも製法によっては防虫効果が期待できない場合があります。

「ウコン色」等と記載されたものではなく、ウコン「染め」であることをチェックしてください。

これは避けて!着物の収納・保管のNGポイント

着物を収納するときには、虫と湿気は大敵ですが、そのほかにも気を付けてほしいポイントがあります。

次は、着物の収納・保管のNGポイントを見ていきましょう。

詰め込み過ぎはシワのもと

着物をしまうとき、まだ入るからといって引き出しにぎゅうぎゅう詰め込んでしまうのはNGです。

着物は、見た目よりも重量があり、1枚、2枚と重ねると、1番下の着物に折り目やシワがついてしまいます。

着物を重ねるのは3枚から4枚程度が限度と言われており、目安としては、引き出しの上部に数センチの余裕を残しておきましょう。

また、着物と帯を同じ場所に収納する場合には、帯を上に重ねます。

いずれにせよ、礼装など丁寧に扱う必要のある着物はあまり重ねないのが無難です。

どうしても着物をしまうスペースが足りないときは、棚を増やして着物に負担がかからないようにしましょう。

多少シワになっても自宅で洗濯のできる着物を下にするのもおすすめです。

たとう紙も交換を

意外と忘れやすいのが、たとう紙の交換です。

たとう紙は和紙でできているため、古いものをいつまでも使い続けていると、紙が湿気を吸って、カビの原因をつくってしまいます。

虫干しのタイミングで、たとう紙も取り換えましょう。

たとう紙を取り換えるのが面倒であれば、交換の必要のない、着物保管用の袋も市販されています。

こまめに着物の手入れをする余裕のない人は、そうした相手の導入も検討してみてくださいね。

そもそもたとう紙とは?

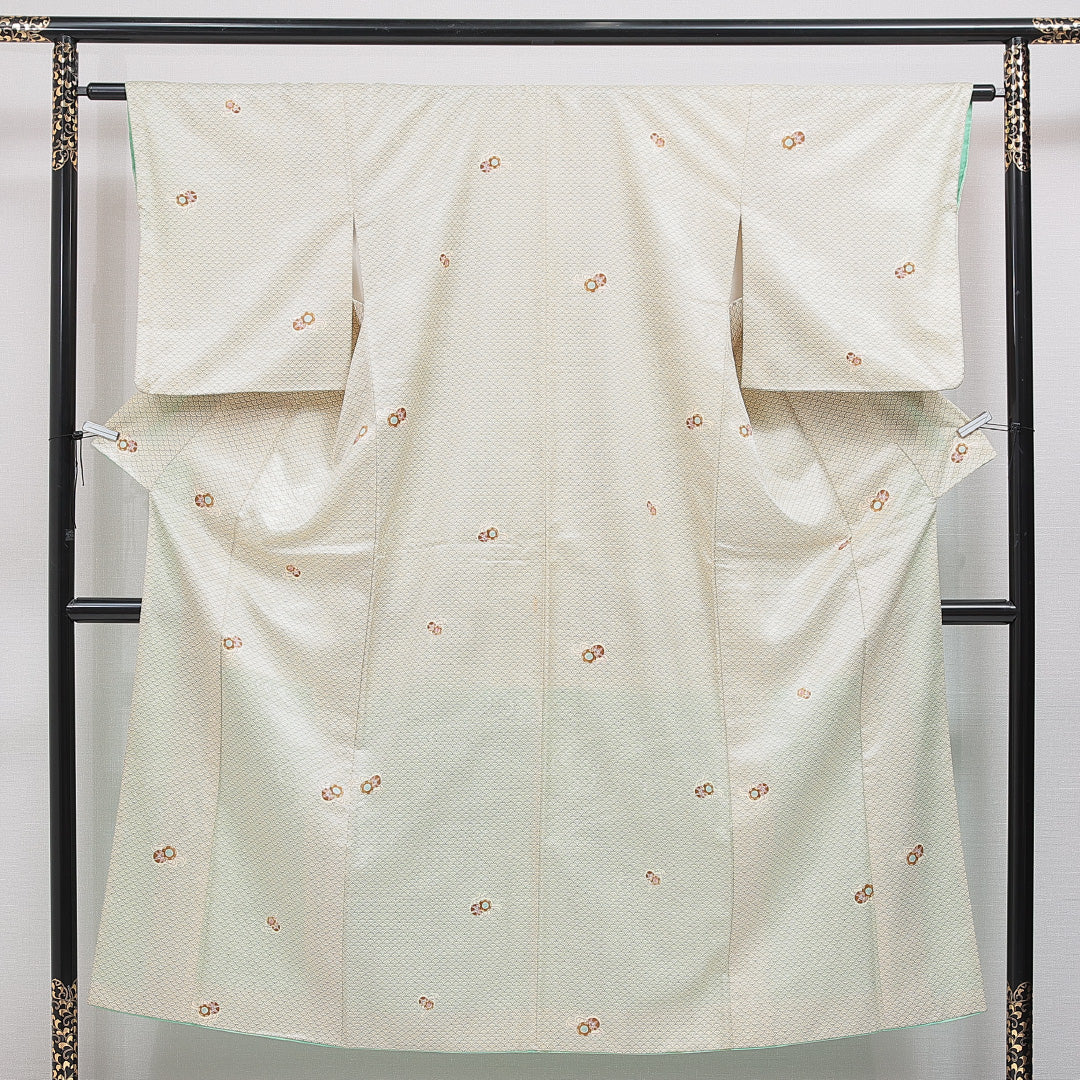

着物や帯を包装している「たとう紙」は、ただの包装紙ではありません。

着物を保管するときには、基本的にはたとう紙に包んだまま管理します。

ここでは知っているようで知らないたとう紙について紹介します。

たとう紙は着物に適した環境を保つ

たとう紙の原料である和紙には通気性と除湿性があり、害虫からも着物を守ってくれます。

ただし、たとう紙の中に入っている薄神は処分しましょう。薄紙に使われている糊を目当てに、虫が集まって来ることがあるからです。

また、古くなったたとう紙はカビの原因にもなります。定期的にとり替えることで、たとう紙はその役割を果たすのです。

たとう紙に包むとシワになりにくい

たとう紙に包まれた着物はほかの着物とこすれず、シワになりにくいという特性があります。

桐タンスの中でもたとう紙を使うのはそのためです。

とはいえ、たとう紙に包まれていても重ねすぎは着物にダメージを与えます。適正に扱うことが大切です。

たとう紙にも種類がある

たとう紙のなかには、ウコンを含んだものや業務クラフト紙でできたものなどいろいろな種類があります。

定期的にとり替えるのであれば、どんなたとう紙でも大丈夫ですが、長期保管の場合には、和紙でできた厚手のものが良いでしょう。

たとう紙だけでも市販されていますので、目的や用途にあわせて、使いわけてください。

まとめ

人によって、適した着物の収納・保管は違います。

これで良いのかな?と思ったときには、お店の人や、扱いに慣れた人に尋ねるのもおすすめです。

自分や着物にあった管理方法を守ることで、リサイクル着物やいただきものの着物も、もっともっと長く楽しみましょう。