本場黄八丈とは?産地や特徴!着物好きが最後にたどりつくその魅力とは?

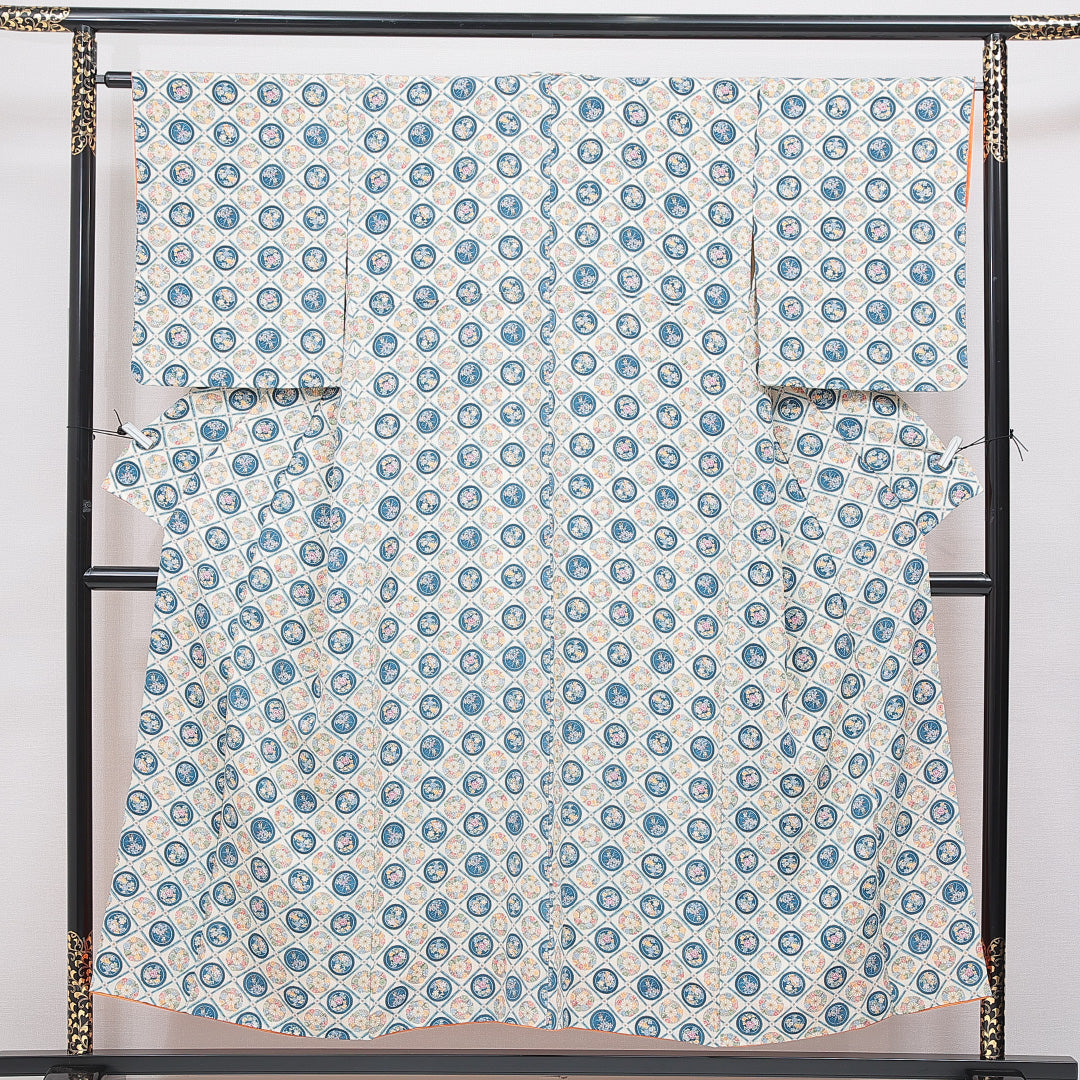

鮮やかな黄色が印象的な黄八丈は、歌舞伎や浄瑠璃の町娘の衣装としても有名です。

江戸時代には実際に江戸の女性たちに愛され、現代でも「着物好きが最後にたどり着く着物」と言われます。

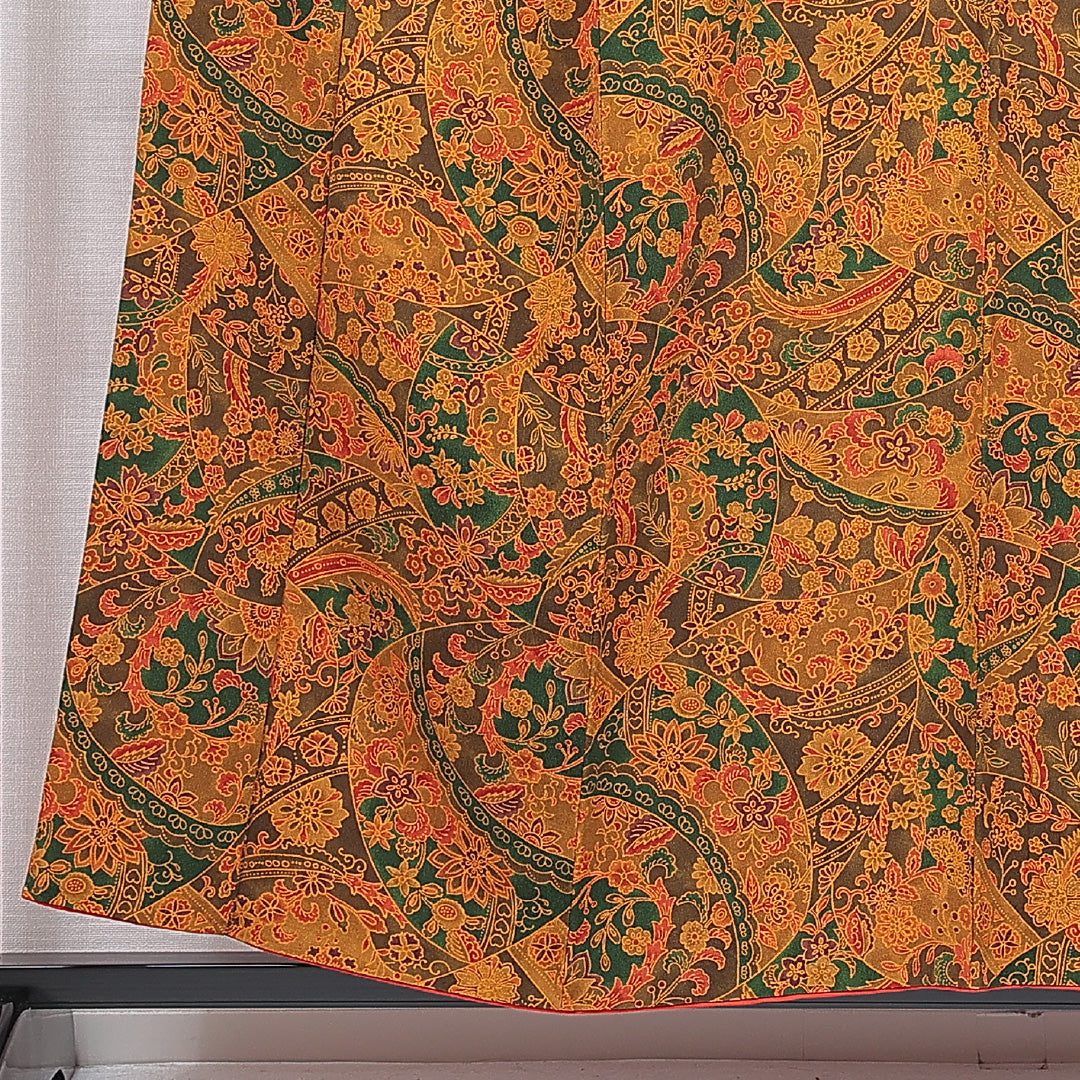

黄八丈の魅力のひとつは、その色合いです。

自然の染料で染められる美しい絹織物には、黄色・黒・樺色の3色のみが使われます。

今回は黄八丈の産地や歴史、特徴をまとめました。

本場黄八丈の産地は東京都「八丈島」

「黄八丈」と呼ばれる着物はいくつかありますが、なかでも「本場黄八丈」と言うのは東京都の八丈島で織られたもののことです。

八丈島は東京から南方へ300キロほど離れた孤島で、豊かな自然に恵まれています。

島のいたるところではハイビスカスやヤシなどの熱帯植物が育ち、四季の花々が咲き乱れます。

かつては「鳥も通わぬ島」と言われるほど自然環境の厳しい場所だったそうですが、島の人々の知恵と工夫によって、この島の天然素材を利用した美しい本場黄八丈が生まれたのです。

黄八丈とは「八丈島で生産される黄色の織物」という意味でしたが、「八丈島」の名前はもともと「八丈絹」という、八丈の長さの絹織物の産地だったことが由来だそうです。

八丈島では、お祭りやお正月などの祝い事には女性たちが黄八丈を来て観光客を出迎えてくれます。

本来、上質な黄八丈には島に昔から伝わる「島もの」と呼ばれる繭が使われ、島に自生する刈安を染料にしていました。

しかし現在では、島ものの繭も自生する刈安も貴重な物となっています。

刈安とは、山地に群生するイネ科の植物で、染料として用いられ、日本の伝統色「苅安色」の由来にもなっています。

黄八丈の歴史

黄八丈の歴史は、平安時代に始まったと言われています。

島の特産品として成長した黄八丈は室町時代頃に内地へ伝わりました。

このころの八丈島は農作物があまり採れず、年貢の代わりに絹織物を納めていました。

江戸時代後期になると、人形浄瑠璃「恋娘昔八丈(こいむすめむかしはちじょう)」の衣装として黄八丈が採用されます。

また歌舞伎でも町娘の衣装として黄八丈が使われると、江戸の人々の間でこの織物の人気が高まりました。

黄八丈は最初は身分の高い人の着物でしたが、次第に町民の衣類として定着し、やがてあまりの人気から入手が難しくなります。

需要の高まりから、黄八丈は高価な絹織物になっていきました。

その後、太平洋戦争下で一時的に生産が中止された黄八丈ですが、終戦後に再び作られるようになります。

八丈島の自然と人々に守られ、1977年、本場黄八丈は国の伝統的工芸品に指定されました。

黄八丈の伝統的な技術・技法

黄八丈の伝統的な技術や技法は、以下のように定義されています。

- ① 先染めの平織り又は綾織りとする。

- ② 緯糸の打ち込みには手投げ杼を用いる。

- ③ 染色は手作業による浸染とする。

- ④ 浸染の染料は「コブナグサ・タブノキ」又は「シイ」を原料とする植物性染料とし媒染剤は木炭又は泥土とする。

それぞれの技法や黄八丈の特徴について、次章でもう少し詳しく見ていきましょう。

黄八丈の特徴は「染め」と「織り」にあり

黄八丈の特徴は、島特有の風土と自然が産んだ「染め」と「織り」にあります。

黄八丈の染めと織りについてまとめました。

黄八丈の「色」

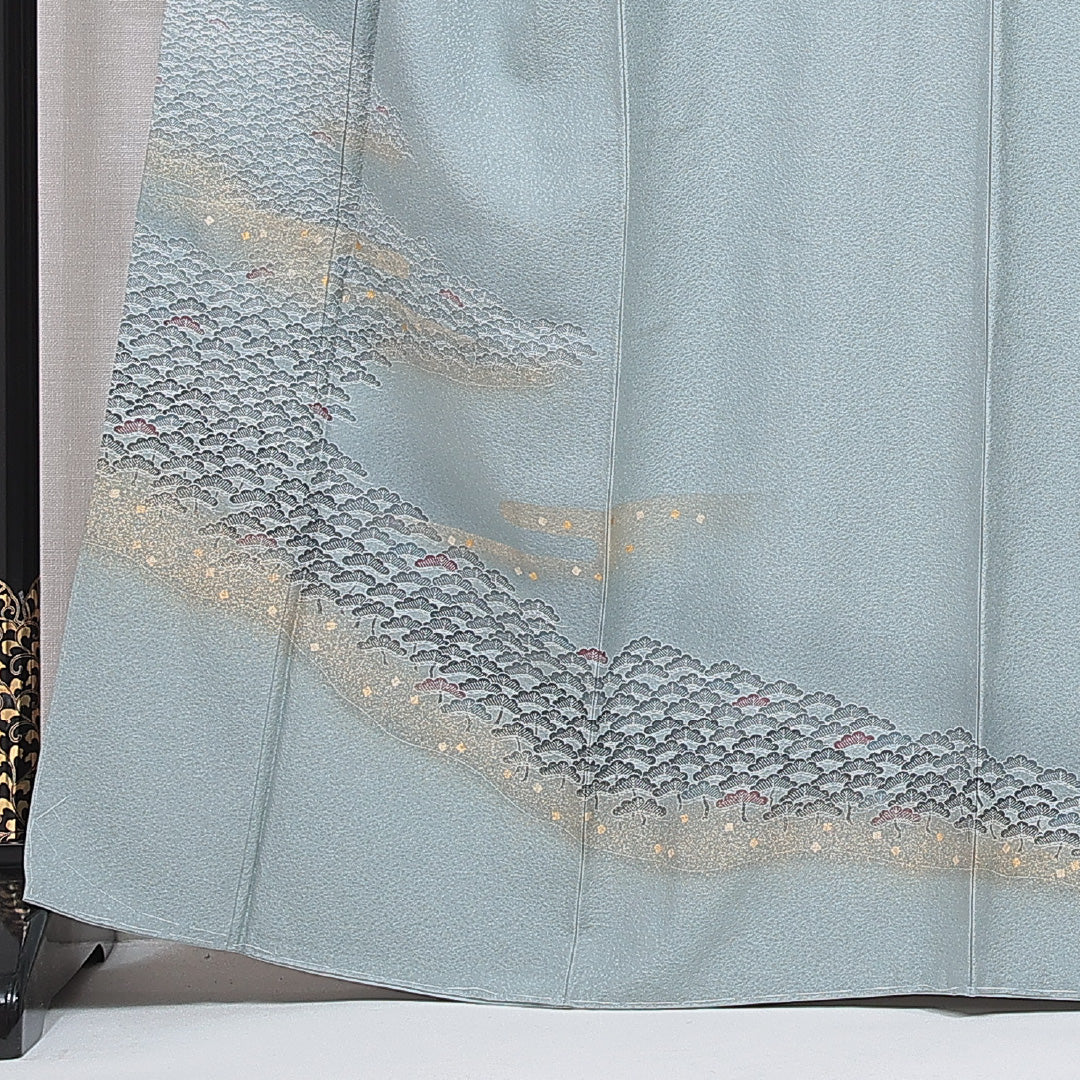

黄八丈の色合いを産む黄色・黒・樺色の3色は、すべて八丈島に自生する草木を原料とするものです。

かつては黄色を主体としたものを「黄八丈」、黒がメインのものは「黒八丈」、樺色は「鳶八丈」と呼んで区別していましたが、現在はこれらの織物全体を黄八丈と呼んでいます。

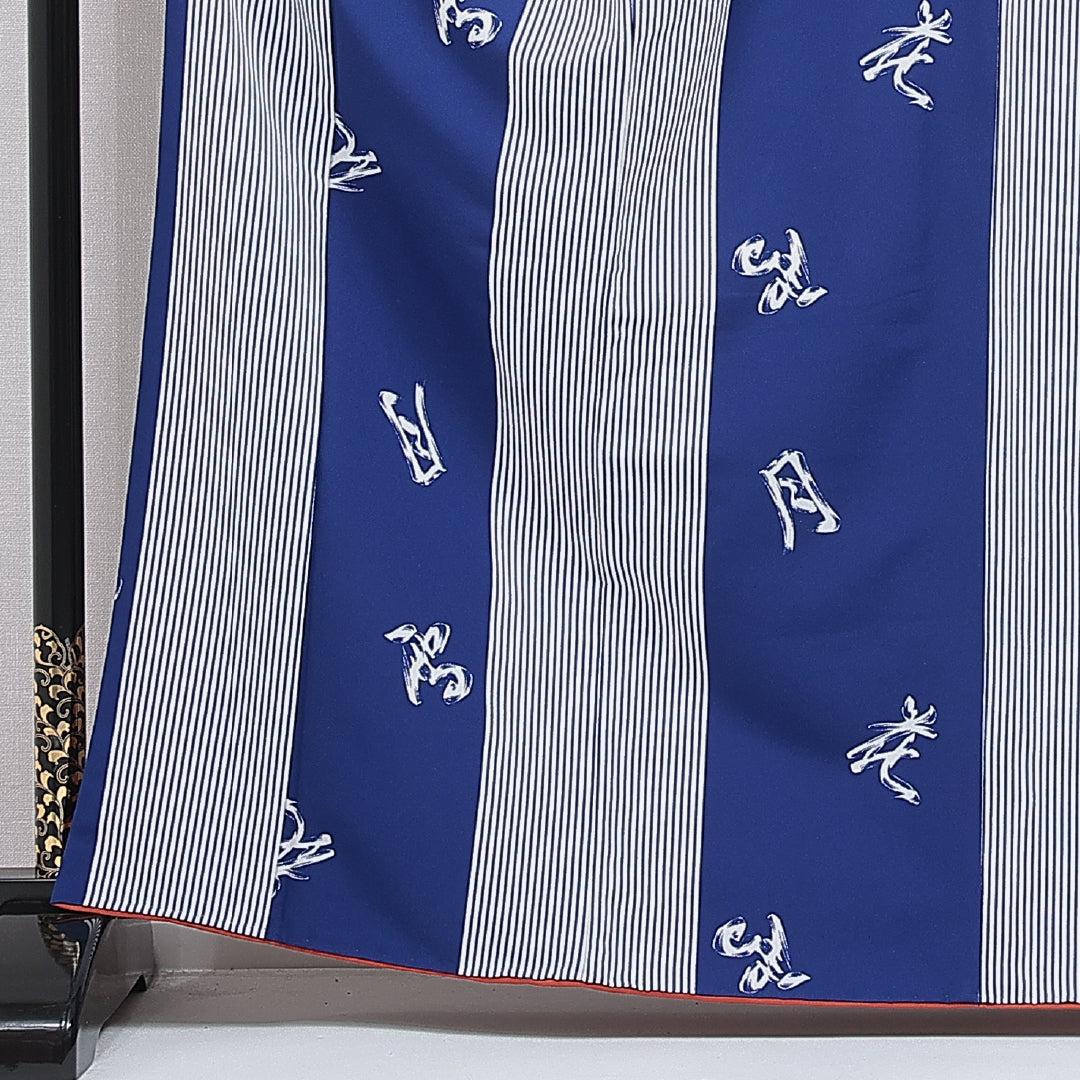

黄八丈ではこの3色を組み合わせ、格子や縦縞などの模様が織り出されます。

植物染料でありながら、長い年月の間にも黄八丈は色あせることがありません。

洗いを繰り返すほどに、色は冴え冴えと美しくなるのです。

黄八丈の「染め」と「染料」

黄八丈の染料は八丈島に昔から自生する、「黄色=刈安 (コブナグサ)」・「樺色=マダミ」・「黒色=スダジイ」から採ります。

かつては黄色が主流だった黄八丈ですが、現在ではその大部分が黒の絹織物として生産されています。

黄八丈の黒色は、スダジイの木の皮を乾燥させ、煎じた汁で生糸を染め、屋外で干すことで作られます。

40回ほど繰り返されるこの工程の中で、太陽光が織物に鮮やかな光沢をもたらすのです。

このように、糸を植物の汁に漬けて染め、天日干しすることを繰り返す工程を「ふしづけ」と呼びます。

その後、糸の色を定着させるために灰を水に溶かした上澄みである「あく」を使用します。

この灰も椿や榊といった植物からつくったものです。

こうして黄八丈に欠かせない、3色の艶やかな糸ができるのです。

黄八丈には3色のみが使われるのは、八丈島から採取できる色がその3つだけだったからという理由もあるそうです。

しかし八丈島の風土を表現した3色は、自然の恵みを最大限に活用する黄八丈の魅力を生み出しました。

黄八丈の「織り」

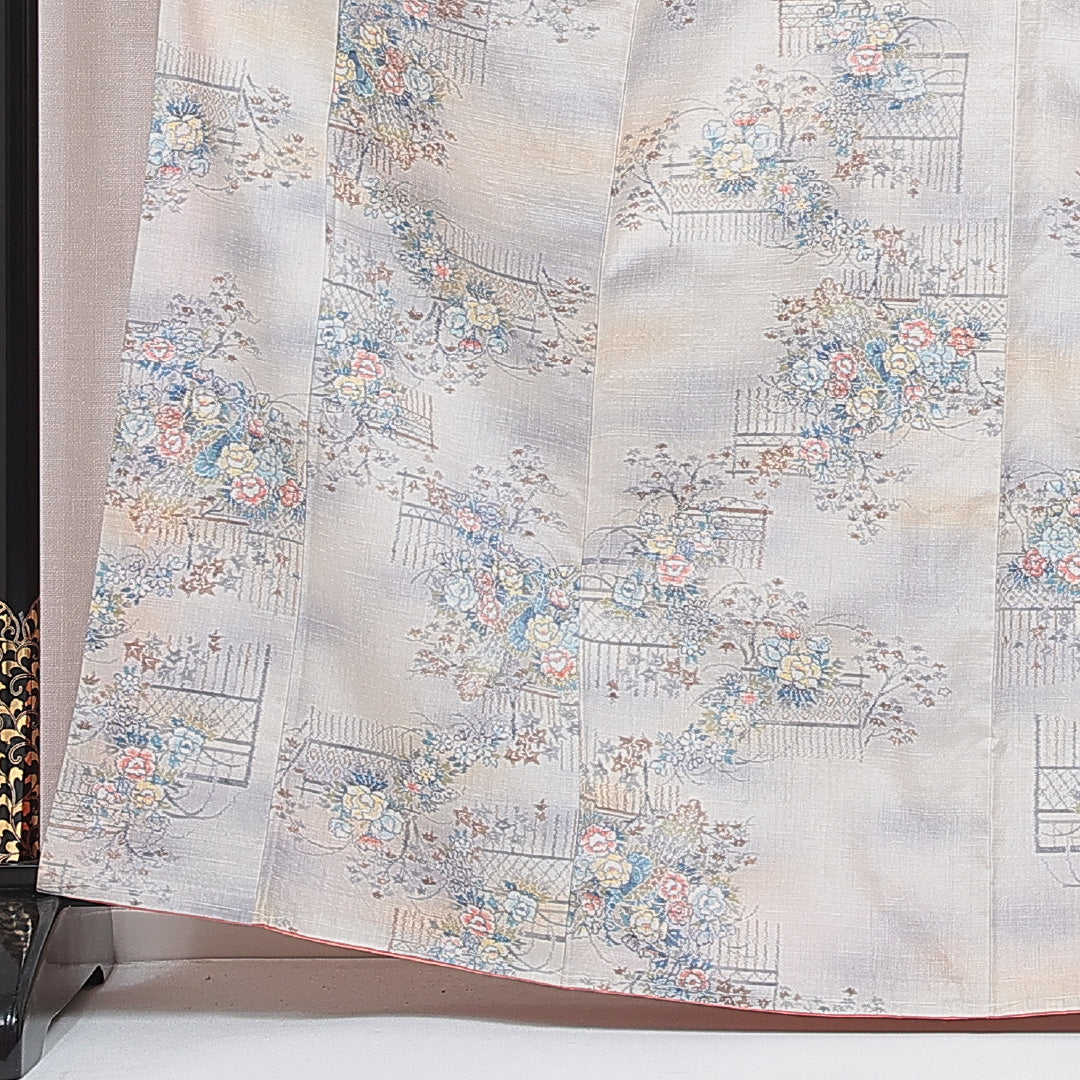

自然の染料で染められた糸は、手織り、もしくは高機によって丁寧に織り上げられます。

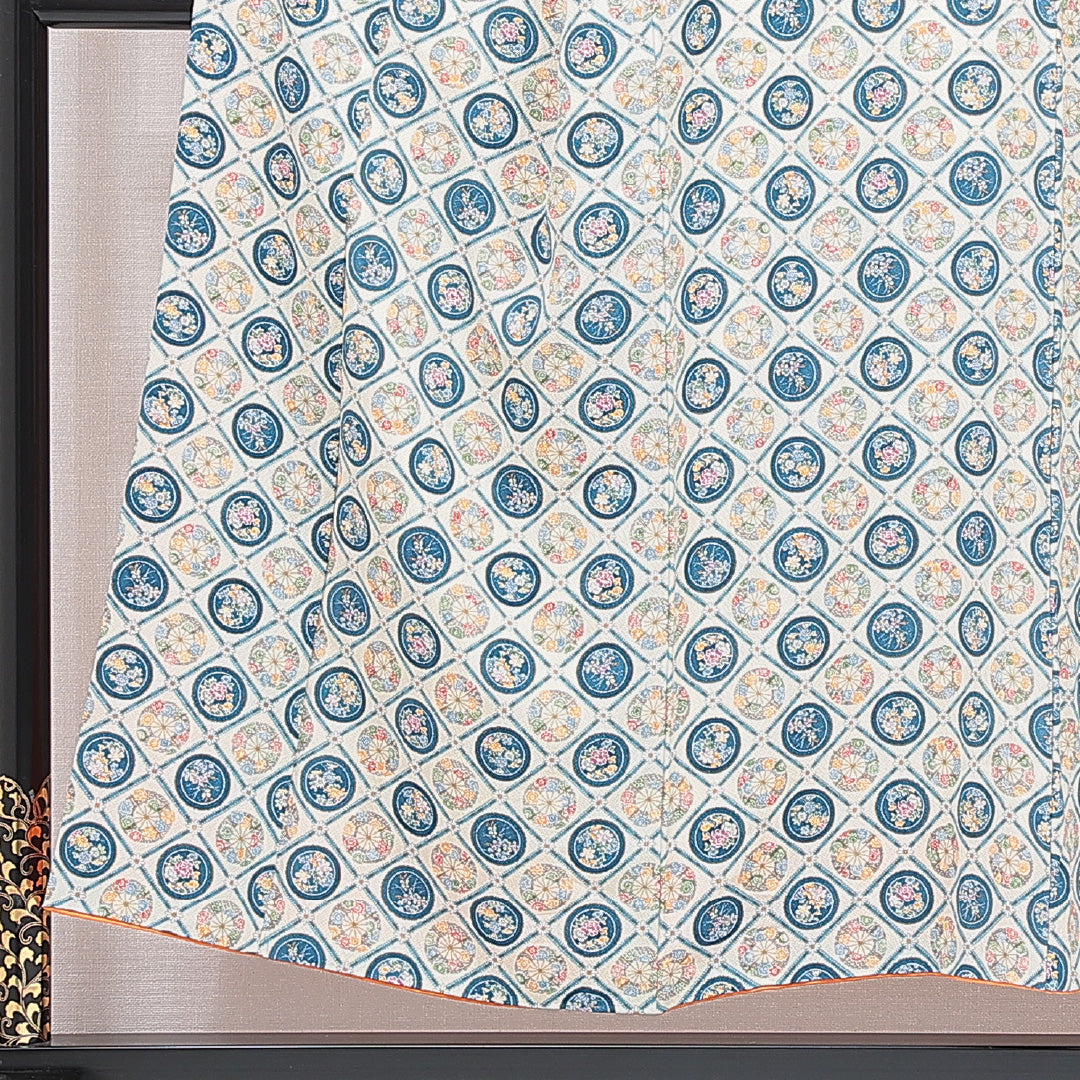

平織りのほか、特徴的な織り模様を産む「綾織」も黄八丈独特の技法のひとつです。

綾織とは、経糸と緯糸の組み方で織り柄を出す織り方です。斜文織とも呼ばれます。

織り柄が「丸い目」のように見える「まるまなこ」や複雑な曲線から成る「たつみ綾」など、さまざまな種類があります。

綾織で織り上げる黄八丈はより光沢を増し、丈夫になります。

しかし高度な技術を要する綾織の技法は、現在では数人の職人にしか織れないものもあるそうです。

芸能衣装として江戸で人気になった黄八丈

歌舞伎や浄瑠璃の衣装として、江戸の町娘の憧れの的となった黄八丈。

ここでは、黄八丈が衣装として使われる作品について紹介します。

いずれも実際の事件をモデルにした、恋する女性の物語です。

白子屋お熊

享保の頃、日本橋の材木問屋「白子屋」にお熊という娘がいました。

お熊は江戸でも評判の美人で、手代の忠八とは恋仲でしたが、傾いた店の再建のために又四郎という婿養子を取りました。

しかし忠八との恋を諦めきれないお熊は、母親と共謀して又四郎の殺害を企てます。

その計画は未然に露見し、お熊は引き回しの裁きを受けます。

その際、馬に乗せられて晒しものとなったお熊が着ていたのが黄八丈でした。

この話をもとにした「恋娘昔八丈」は、センセーショナルな事件と相まって、江戸に黄八丈の人気を広めたそうです。

八百屋お七

八百屋お七も、江戸時代に実在した娘です。

火事で焼け出されたお七は、避難先の寺で1人の若者と出会います。

吉三郎という名のその若者と恋に落ちたお七ですが、厳しい母親に監視され、2人の恋は叶いません。

思いつめたお七はついに家に火を放ちます。

火事になれば、また寺で吉三郎に会えると思ったのです。

しかしそれは叶わず、お七は放火の罪で火刑となりました。

この事件を題材にした歌舞伎では、お七は黄八丈を着た町娘として登場します。

まとめ

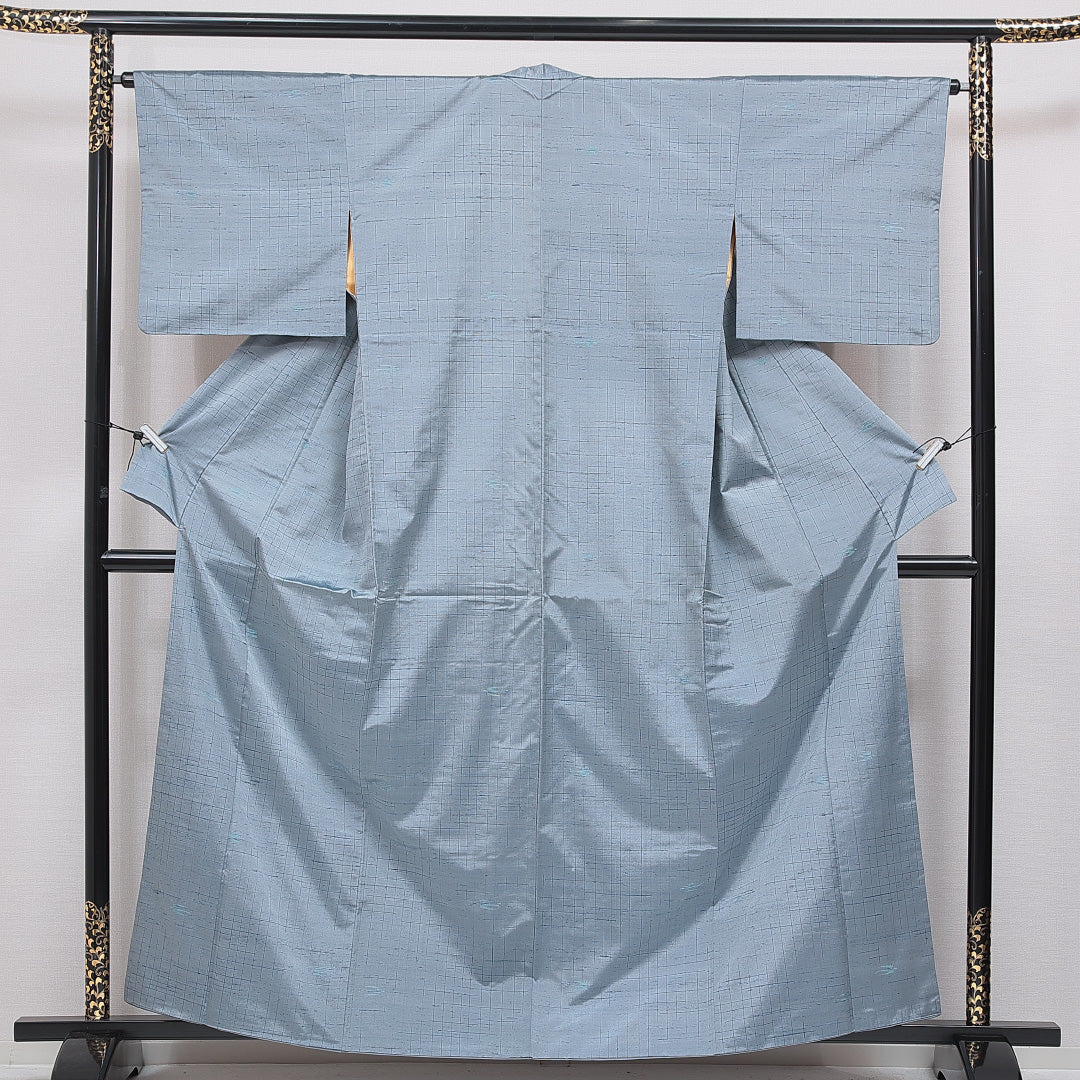

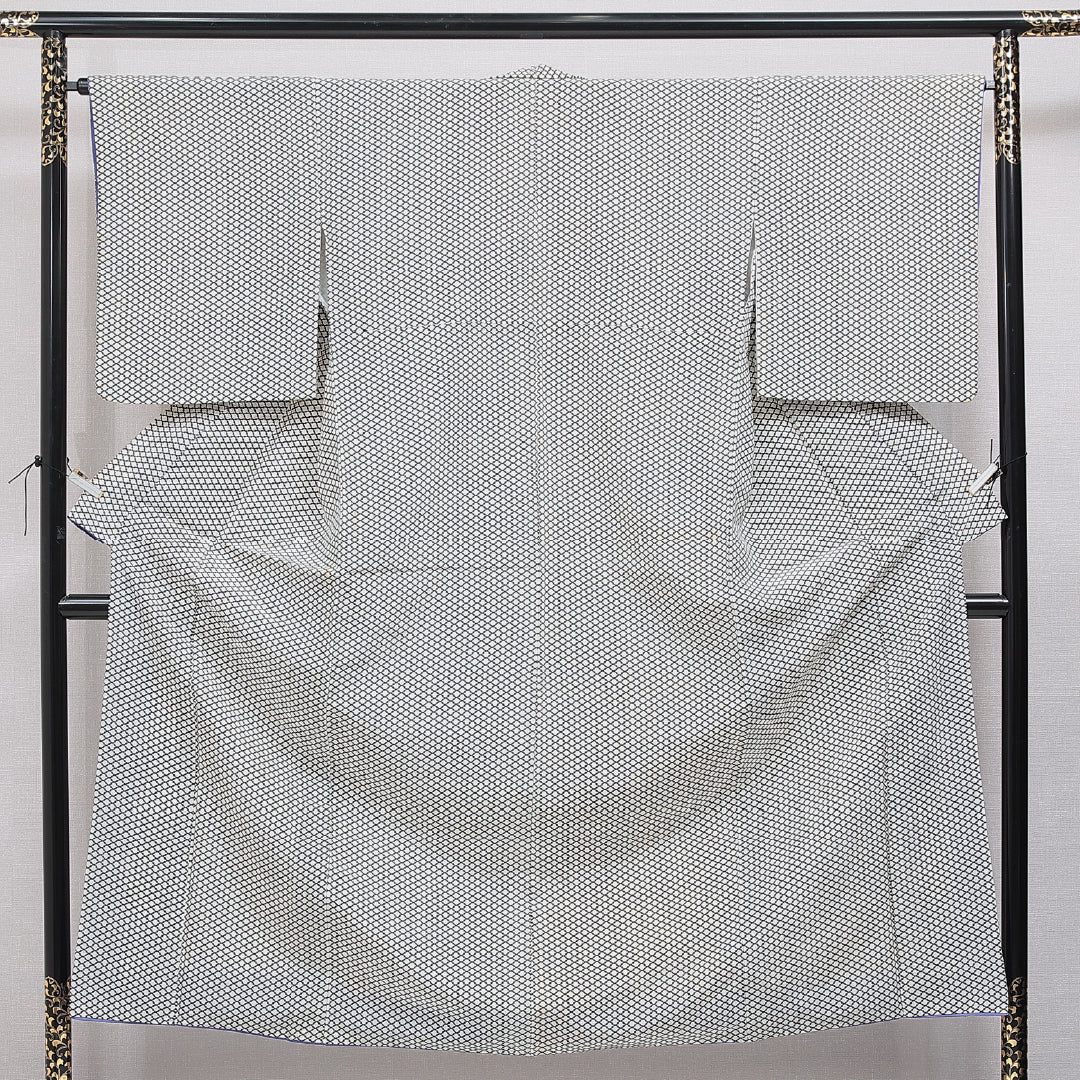

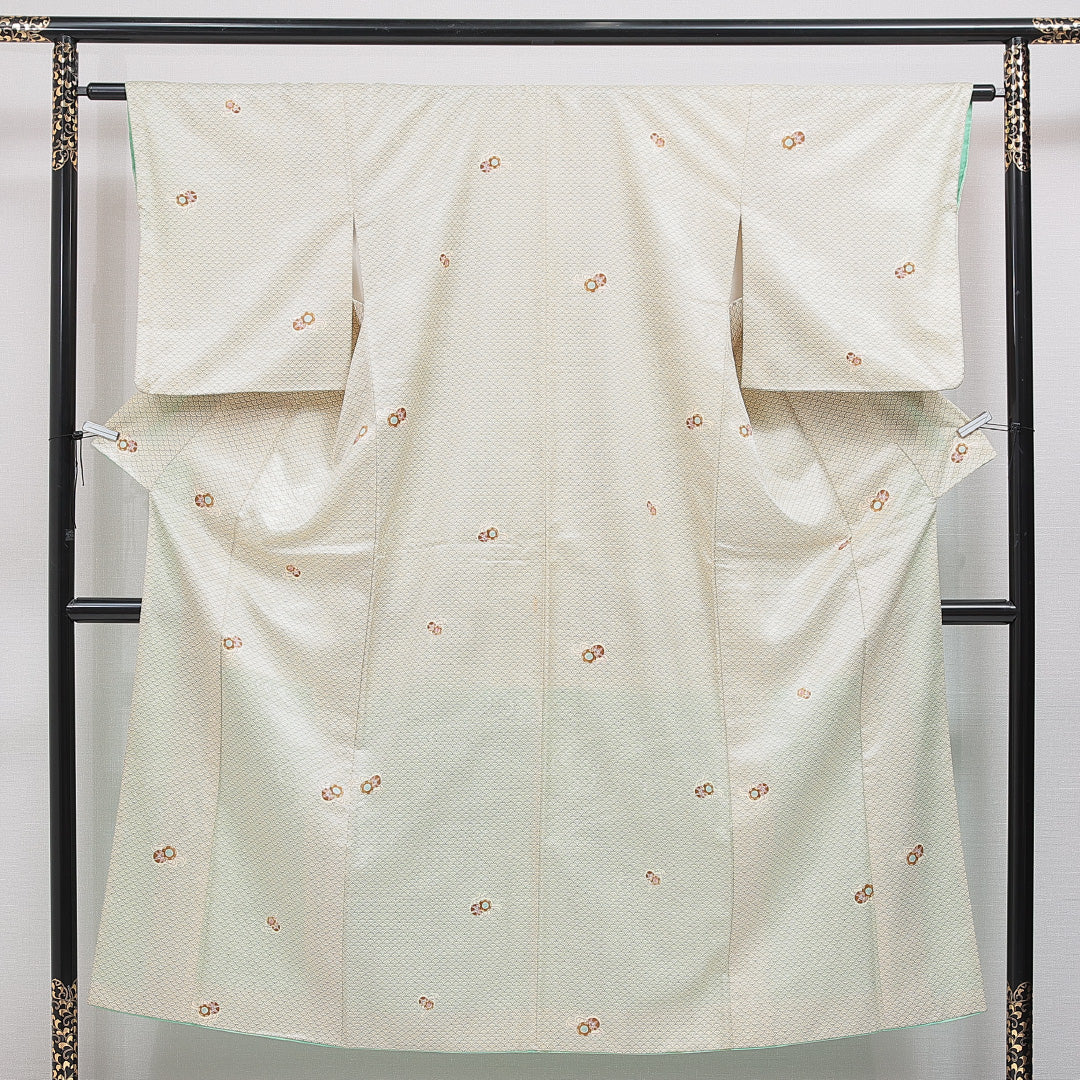

黄八で銀座|

黄八で銀座|

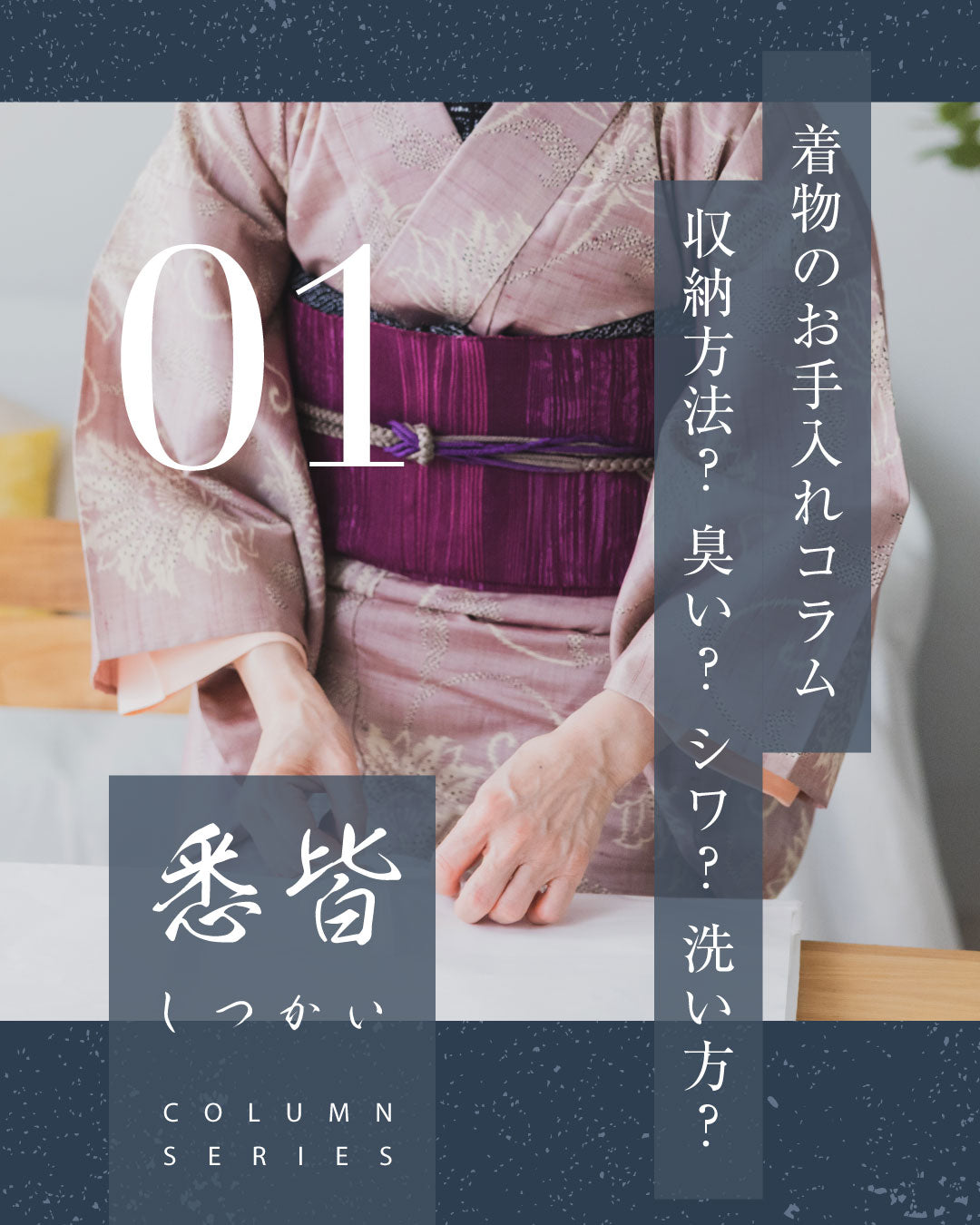

恋する町娘が愛した黄八丈は、現在でも多くの愛好家を持つ着物です。

しかし後継者や原料の不足により、黄八丈は非常に高価で貴重な着物のひとつにもなっています。

予算的に新品を誂えるのが難しいという場合は、リサイクル着物を試してみましょう。

「孫の代まで色あせない」と言われる黄八丈の色合いは、年代を経て、さらに輝きを増します。

着物好きが最後にたどり着く黄八丈の魅力を、ぜひ実感してみてくださいね。