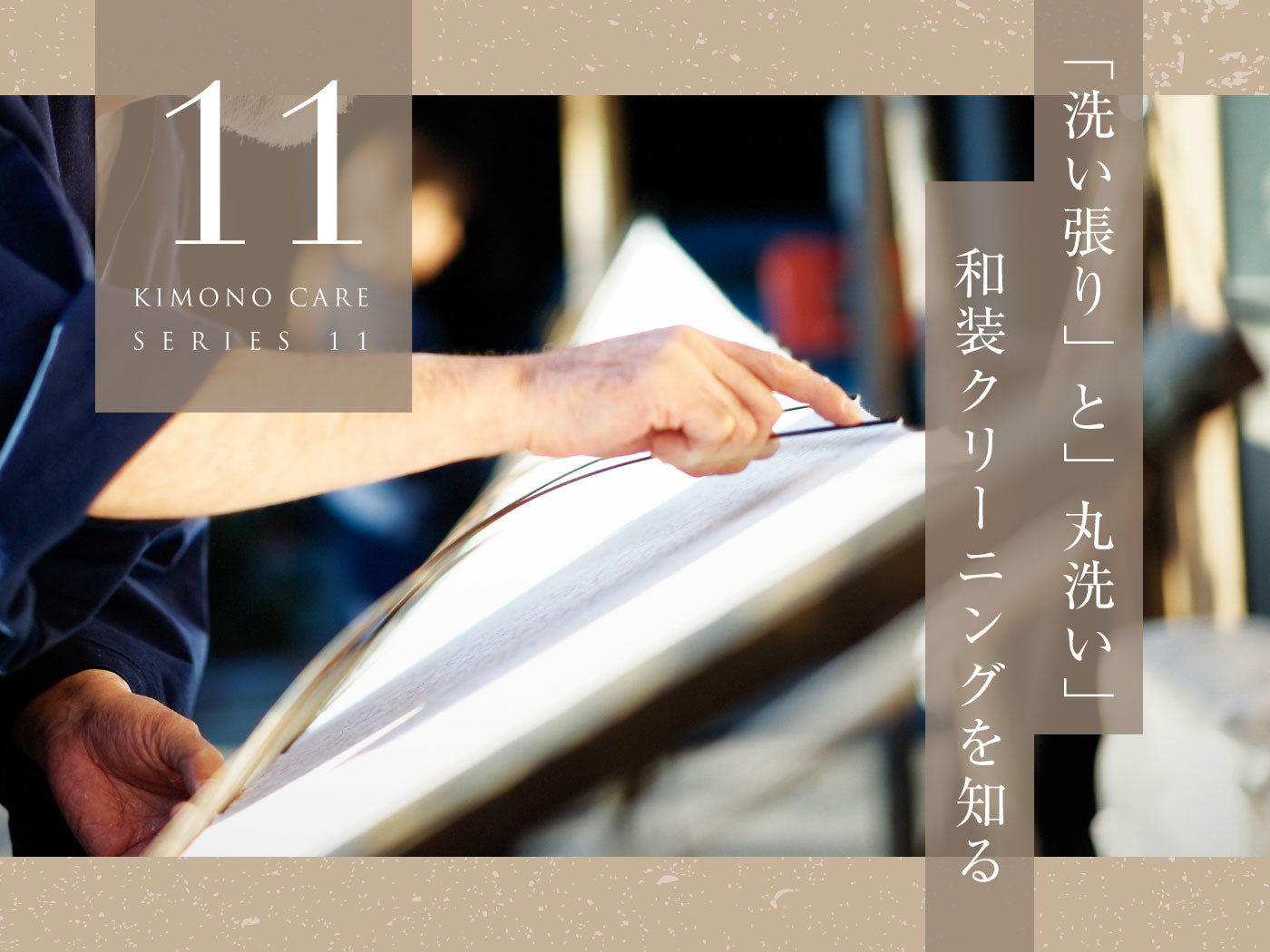

着物の「洗い張り」と「丸洗い」とは?和装のクリーニング方法を知ろう

着物のクリーニングには「洗い張り」と「丸洗い」があります。

それぞれ価格や納期に違いがありますが、使い分け方がよくわからないという人も多いのでは。

今回は「洗い張り」と「丸洗い」の手順や特徴、メリットとデメリットを解説します。

また、どのような場合にどちらの方法を選ぶべきか、迷ったときの対処法もお伝えします。

着物のお手入れの参考にしてくださいね。

着物のクリーニング

洋服と違い、着物は頻繁には洗濯しません。

クリーニングに出すタイミングについては個人差があるようです。

まずは一般的にクリーニングを利用するタイミングや「洗い張り」と「丸洗い」の概要について見ていきましょう。

着物をクリーニングに出すタイミング

着物は脱いだあとに風を通し、汗や体温を逃すのが日々のお手入れの基本です。

動物性たんぱく質である絹が空気中の湿気を吸い込み、また吐き出すときに、臭いや湿気を取り除いてくれるからです。

また、着物の構造にも皮脂や汗などの汚れが付きにくい工夫がされています。

はじめから「毎日洗って清潔にする」という前提で作られていない着物は、クリーニングに出すのも年に数回程度。

着物のクリーニングを検討するのは、主に以下のタイミングです。

①袷や単衣や夏物などシーズンの終わり

衣替えなどで着物を長期間保管する場合は「着物をきれいな状態」にしておくことが重要です。

特に夏物は、しまうときはきれいに見えても、付着した汗が保管している間に黄ばみやすくなります。

着物を長期保管する前には、クリーニングで汚れを落としておきましょう。

②着物の汚れやシミが目立つ

着用中に飲み物をこぼしたり、他の汚れが付着したりした場合は、早めにクリーニングに出しましょう。

シミは早ければ早いほど、きれいになる確率が上がります。

場合によっては部分的に特別なシミ抜きだけをしてもらうこともできますので、まずは専門の業者に相談しましょう。

③着物を何度か着用した後

着物は頻繁に洗濯する必要がないとはいえ、何度か着用した後は適切な手入れが必要です。

年末から春咲きにかけて、礼装の着用機会も増えます。衣替えの時期でなくとも、何度か連続して着用したときにはクリーニングを検討しましょう。

「洗い張り」と「丸洗い」の違い

「洗い張り」と「丸洗い」は、用途や方法が違います。まずはざっくりとそれぞれの概要をつかんでおきましょう。

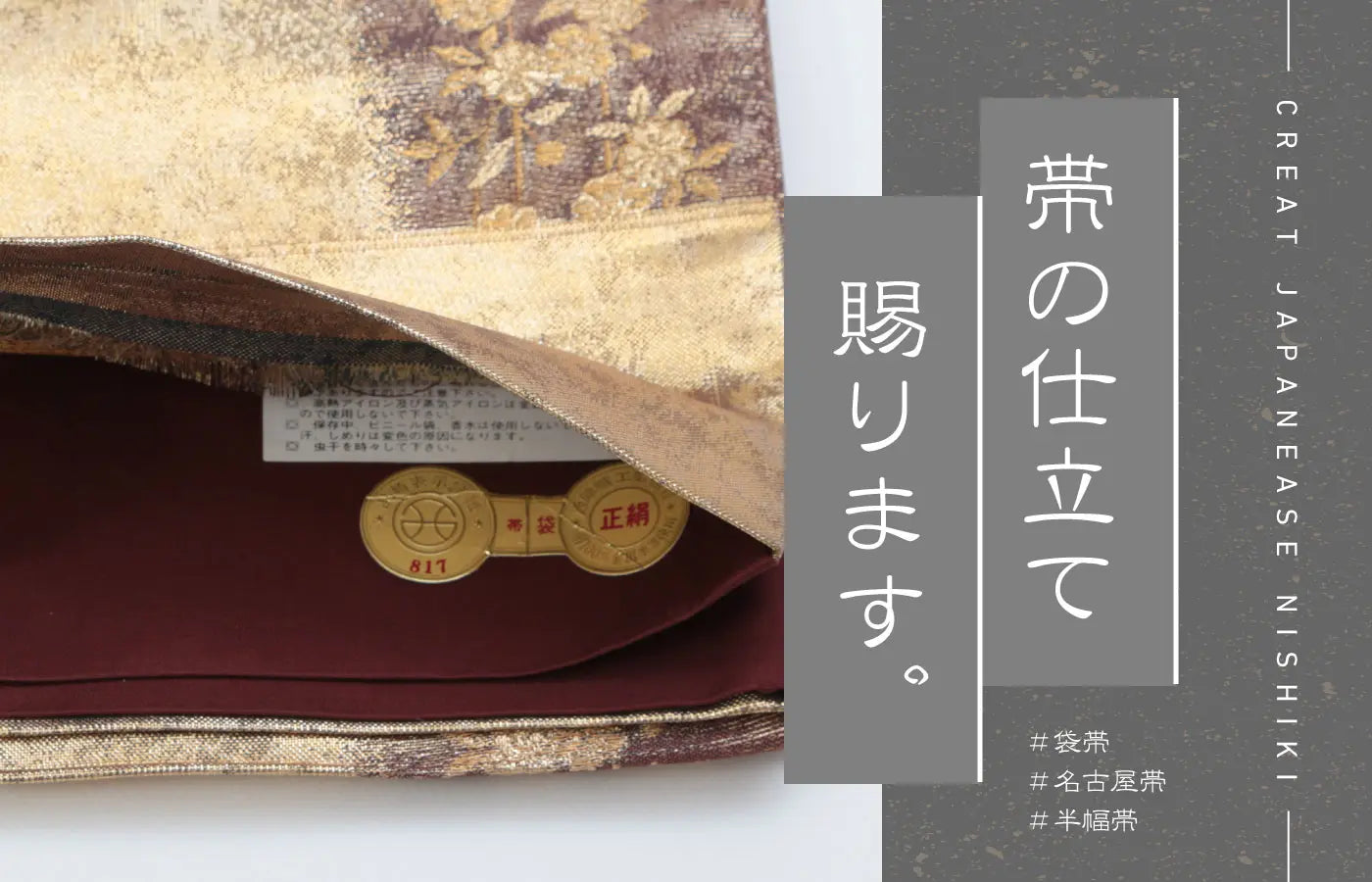

「洗い張り」とは?

着物を反物の状態に戻してから水洗いし、再度仕立て直す伝統的な方法です。

水溶性の汚れやシミなども落とせますが、手間と時間がかかります。

「丸洗い」とは?

石油系の溶剤を使って、着物を解かずに、丸ごと洗います。

洋服のドライクリーニングと同じ仕組みで、手軽に汚れを落とすことができますが、油溶性の汚れしか落とせません。

それぞれの詳細については、以下で見ていきましょう。

「洗い張り」の手順や特徴・メリットやデメリット

洗い張りは、平安時代から伝わる伝統的なクリーニング方法です。

水を使いますが、特殊な乾かし方のおかげで正絹の着物も縮むことなくきれいになります。

専門の職人が手間と時間をかけて行う洗浄方法で、仕立て直しを伴うので、寸法直しも同時にできるのが大きな特徴です。

洗い張りの手順や特徴、メリットとデメリットについて詳しく説明します。

洗い張りの手順

洗い張りの手順は以下の通りです。

①着物を解く

まず着物の縫い目を解き、それぞれを仮縫いして各パーツを一枚の布(反物)の形に戻します。

②水で洗う

反物を水で丁寧に洗い、汚れやシミを落とします。必要に応じて専用の洗剤を使用します。

③乾かす

濡れた反物を乾燥させます。その際は「伸子張り」「板張り」等と呼ばれる技法を用いて生地を張り、縮んだ分を伸ばしながらゆっくり乾燥させることで、着物の繊維がふっくらと蘇るのです。

④仕立て直す

仮縫いを解き、再びパーツごとにバラバラの状態にした生地を、もとの着物の形に戻します。

反対に自分で仕立てる場合には、仕立て直しをしない布の状態で戻されることもあります。

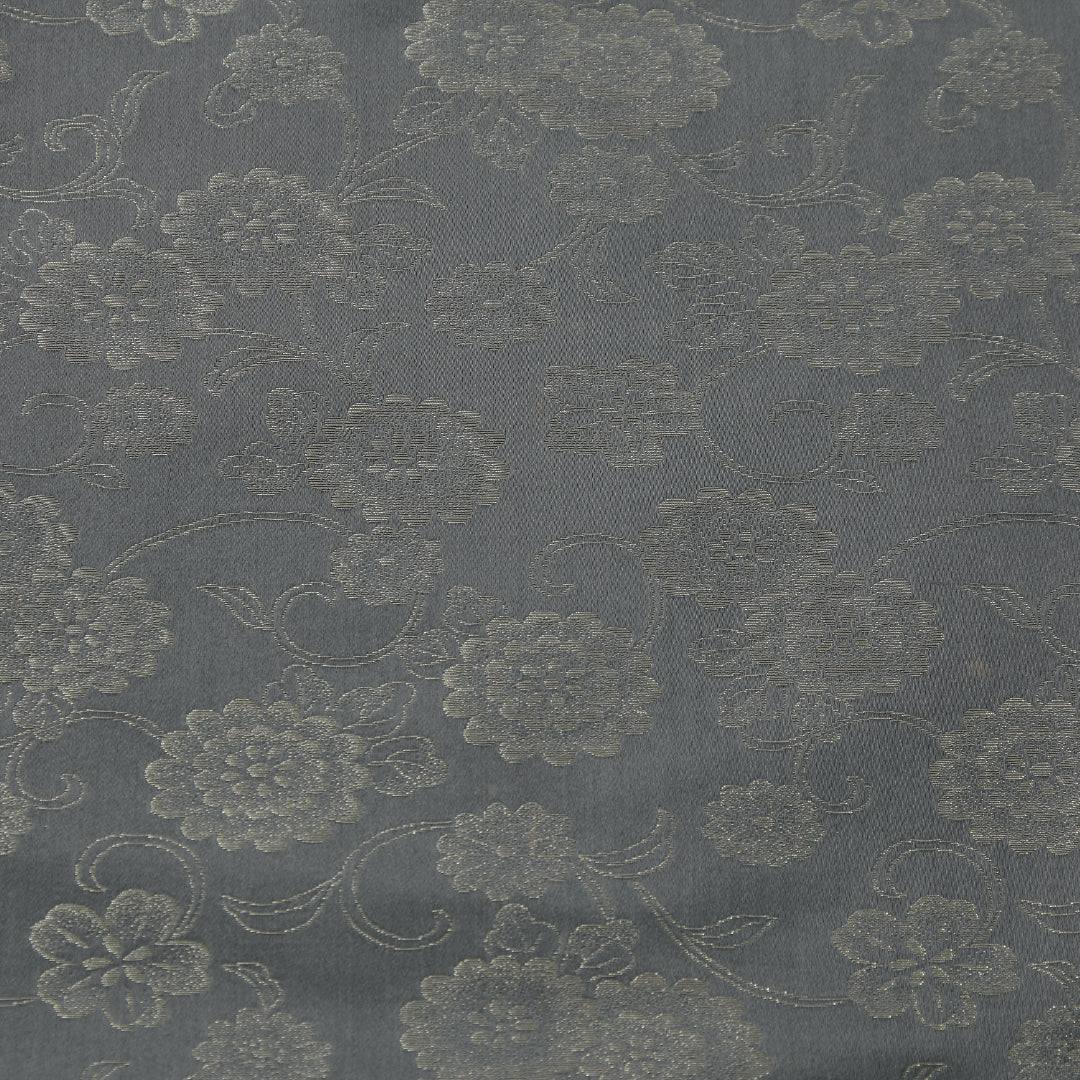

洗い張りの特徴

洗い張りは、職人による手作業で行われることが大きな特徴です。

水溶性の汚れや広範囲のシミ、カビによる汚れも落とすことができるほか、絹の布地は新品同様の光沢感や風合いを取り戻します。

洗い張りのメリットとデメリット

洗い張りのメリットは汚れが良く落ちること、絹が新品同様の風合いを取り戻すことです。

礼装などの大切な着物や長く受け継いでいく着物は定期的な洗い張りがおすすめです。

デメリットは手間と時間がかかること、料金が高いこと、そして納期が長いことです。

洗い張りに出すと数か月は戻ってきません。洗い張りは特別なケアと考えておくと良いでしょう。

「丸洗い」の手順や特徴・メリットやデメリット

丸洗いは、昭和以降一般的となった比較的新しいクリーニング方法です。

洋服のドライクリーニングと同様の手順で行われるので、一般的なクリーニング店で依頼することができます。

費用も安く、手軽なお手入れの方法ではありますが、すべての汚れがすっきり落ちるわけではないのが難点です。

そでれは「丸洗い」の手順や特徴を見ていきましょう。

丸洗いの手順

丸洗いは、以下の手順で行われます。

①溶剤に浸す

着物を石油系の溶剤に浸し、汚れを浮かせます。

②機械で洗う

溶剤を含んだ着物を洗濯機で洗い、汚れを落とします。

③乾燥

洗濯後、着物を乾燥させます。

丸洗いの特徴

丸洗いの特徴は、手軽さです。

機械を使うので、ドライクリーニング用のコインランドリーがあれば、自分で洗浄を行うこともあります。

油溶性の汚れに強く、化粧品などの汚れも落とせるのもポイントです。

丸洗いのメリットとデメリット

丸洗いのメリットは「比較的手間や時間がかからず低コストで済む」ことです。

また、納期も短いため、急ぎの場合に便利です。

デメリットは「水溶性の汚れやシミは落ちずカビ汚れも完全に落とせない」ことです。

また洗い張りのように、絹の風合いや光沢感を完全に戻すことはできません。

さらに、石油系の溶剤が繊維に負担をかけるため、繰り返すことで生地が傷む可能性があります。

「洗い張り」と「丸洗い」はどちらが良い?

それぞれのクリーニング方法には、適した汚れの種類やメリット・デメリットがあります。

どちらを選ぶべきかは、汚れの種類や使用頻度によって違います。

次はどちらを依頼するか迷ったときの、判断のポイントについて紹介します。

①汚れの種類で選ぶ

クリーニング方法を選択する際の最大のポイントは「汚れの種類」です。

水溶性の汚れやシミ・カビ汚れには「洗い張り」が適しています。

一方、油溶性の汚れが主であれば「丸洗い」がおすすめです。

②使用頻度や汚れの度合いで選ぶ

「使用頻度」や「汚れの度合い」も選択のポイントです。

たとえば、結婚式や成人式など、特別な機会に着用する高価な着物であれば「洗い張り」がおすすめです。

普段着用する着物や汚れがあまり目立たない場合は、丸洗いでも問題ありません。

迷ったら専門家に相談を

どちらの方法が適しているか迷った場合は、着物のクリーニング専門店や着物の専門家に相談しましょう。

洗い張りや丸洗い以外にも「部分的なシミ抜き」など、着物をきれいにする方法はいろいろあります。

専門家なら着物の状態や素材を見て、適切な方法をアドバイスしてくれるはずです。

まとめ

「洗い張り」と「丸洗い」はそれぞれの手順や特徴、メリットとデメリットを理解し、汚れの種類や使用頻度などに応じて適切に選ぶことが大切です。

迷った場合は専門家に相談してください。

普段のお手入れはもちろん、リサイクルやいただきものの着物の汚れが気になる時は着物のクリーニングを試してみましょう。

古くなった着物も、本来の美しさを取り戻すはずです。

適切な手入れを行うことで、大切な着物を長く美しく保つことができますよ。