牛首紬の産地や歴史、特徴とは?パリコレクションにも採用された牛首紬に迫る

「釘抜紬」と呼ばれるほどの丈夫さと、節のある糸から生まれる独特の風合いが牛首紬の特徴です。800年もの歴史を持つ布ですが、現代ではパリコレクションにも採用され、世界的にも注目を集めています。

牛首紬の魅力は、2匹の蚕が作る玉繭から生まれます。一般にはくず繭として廃棄される玉繭から糸をとるには、熟練の技と技法が必要です。

今回は日本三大紬のひとつである牛首紬の産地や特徴のほか、玉繭から糸を採る工程についても紹介します。

牛首紬の産地と歴史

1988年に国の伝統的工芸品にも指定された牛首紬は石川県の白山市で作られ、雪深い山奥で発達した紬は、その工程のほとんどすべてが手作業で行われることも特徴のひとつです。

牛首紬の歴史は、平治の乱で逃れてきた源氏の妻女が村人に機織りを教えたことから始まったと言われており、その村の名前が牛首村といったので、それが紬の名になりました。

冬には3〜4メートルもの積雪となるこの地方では、春になると村人が山奥の小屋に移り住み、晩秋に収穫物を持って家へ帰る「出作り」と呼ばれる農業形態が発達しました。この出作りでは、養蚕が貴重な現金収入の手段として重宝されていたのです。

江戸時代、白峰地方は幕府直轄の天領となり、幕府の保護奨励策を受けて全国的に有名になった牛首紬は、明治時代末期には本格的に生産販売体制が確立します。しかし昭和に入ると着物の需要の低下や戦争の影響で、紬の生産は一時途絶えてしまいました。

戦後、白峰の地場産業の振興を目指す動きが活発化し、再び牛首紬の生産が始まります。現代では、世界のファッション界でも洋装用の生地としても注目を集めるようになりました。

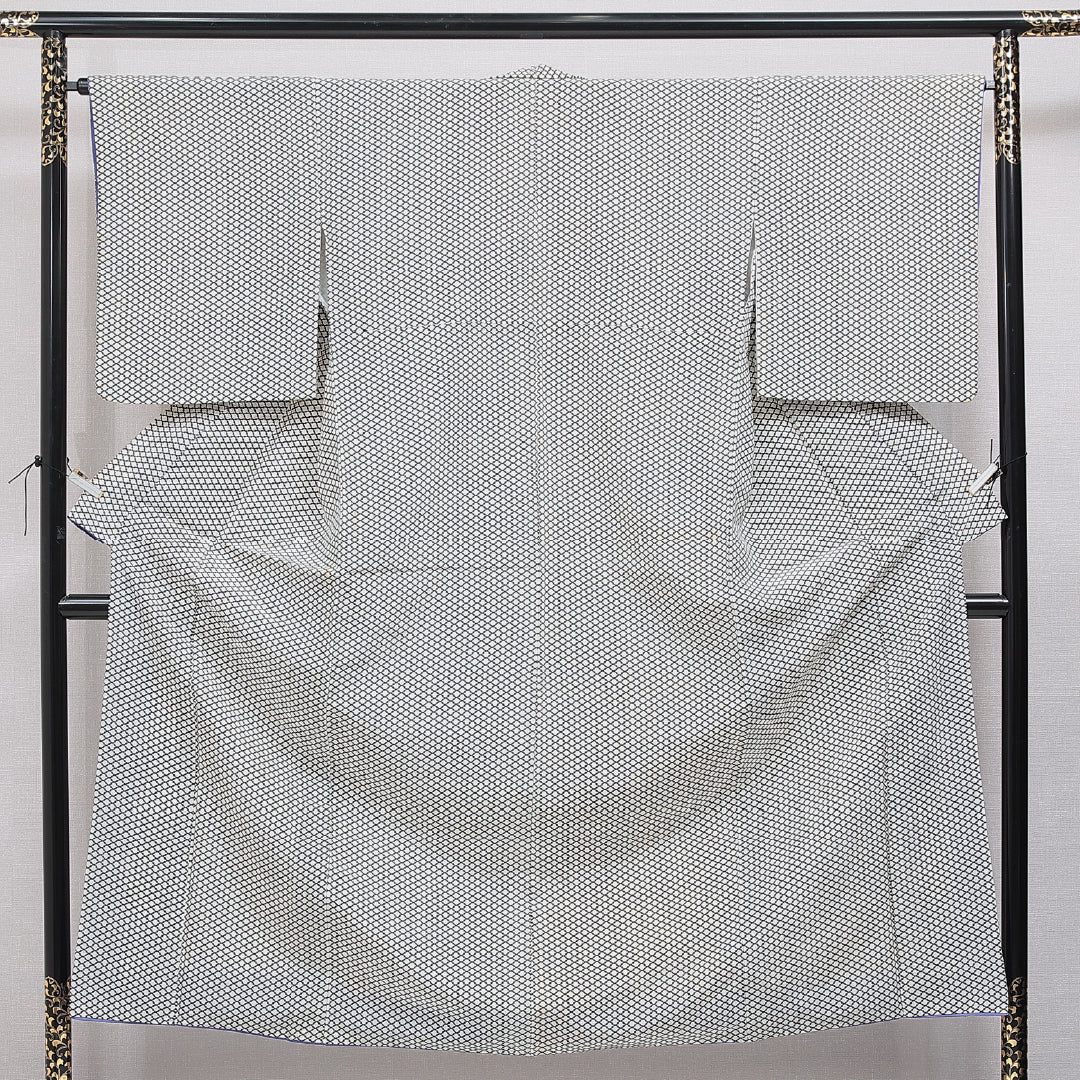

「釘抜紬」とも呼ばれる牛首紬の特徴

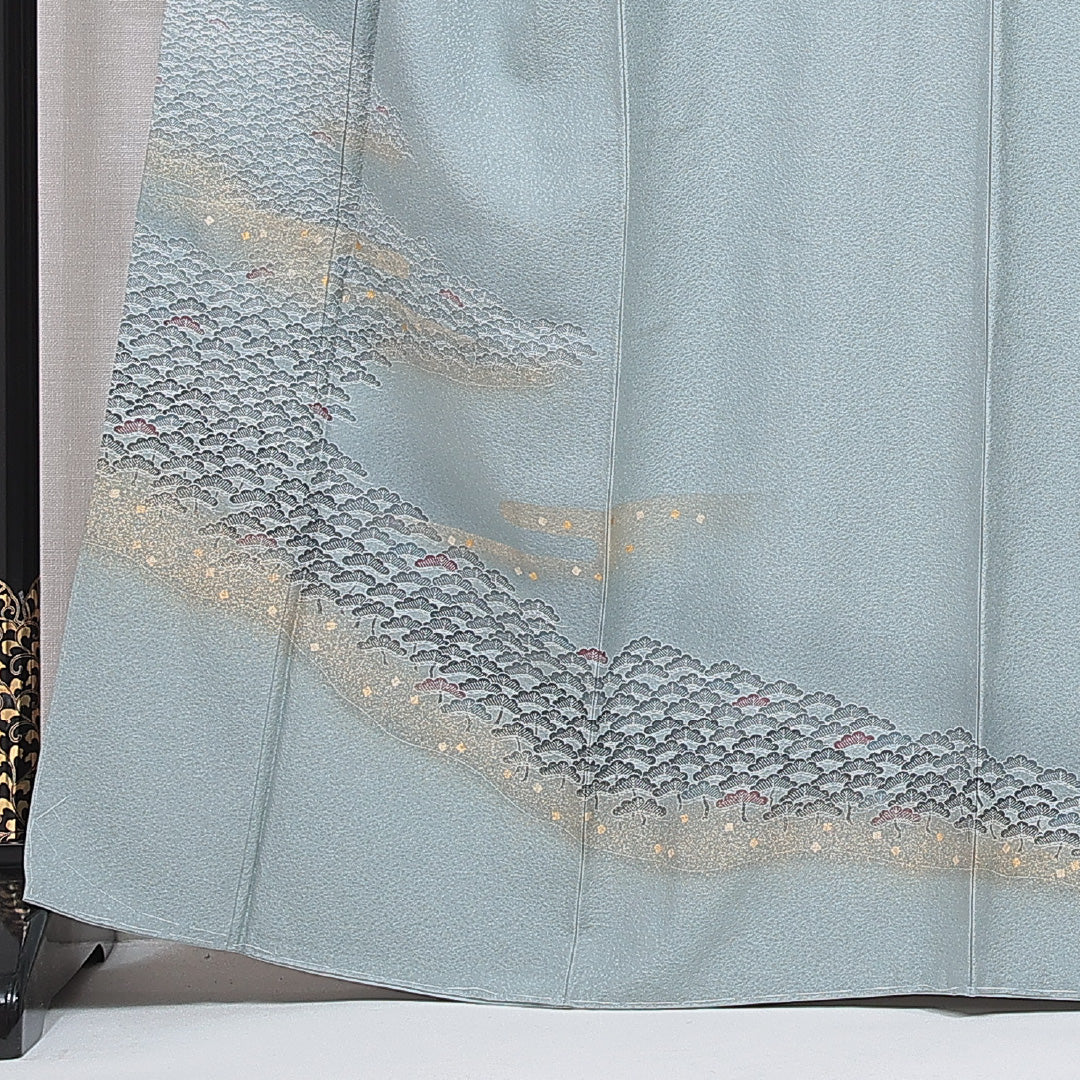

牛首紬の最大の特徴は、なんといってもその丈夫さです。釘に引っかけると釘のほうが抜けると言われ「釘抜紬」の別名で呼ばれることもあります。この丈夫さは繭から直接手で糸を引き出す「のべひき」の技術と、織りあげる際の強い打ち込みが生み出します。

また、光沢と節のある独特の風合いは、2匹の蚕が作った玉繭を原料とすることに由来します。玉繭は養蚕の過程で2~3%ほど出るくず繭で、2本の糸が絡み合うことから、なかなか細く均一な糸をつむぐことができません。

牛首紬は繭を茹で、釜から直接糸を引くことで特徴のある糸を採ることができるのです。節の残る糸は、牛首紬特有の味わいをつくり出しています。

玉繭から糸を採る工程

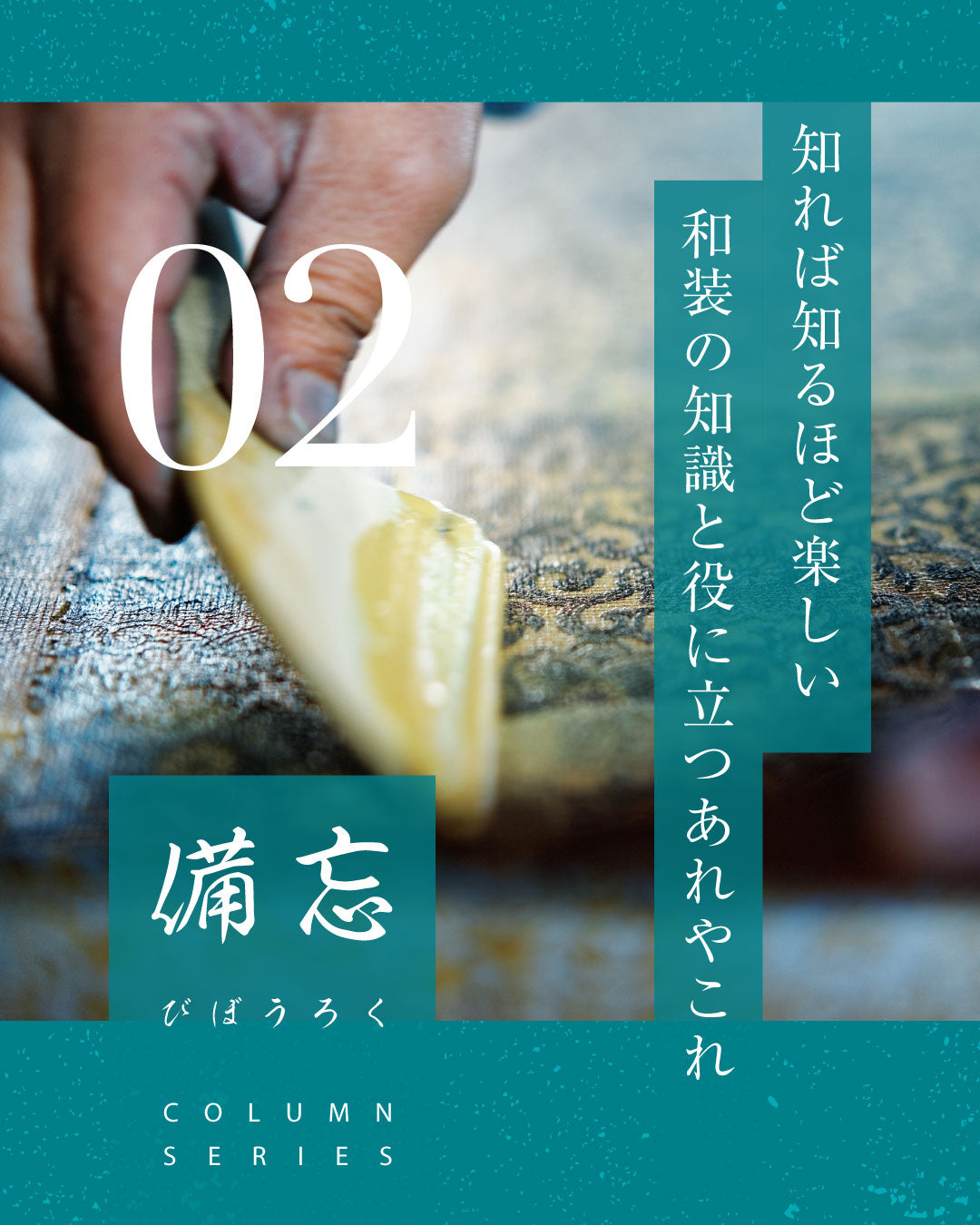

従来はくず繭とされる玉繭から糸を採る技法は、世界的にも稀なものです。繭から糸を引き出す「のべひき」の作業は、職人の経験とカンがものを言います。ここでは玉繭から糸を採り、加工するおおまかな流れを見ていきましょう。

牛首紬の工程1|まゆより

仕入れた玉繭の中から、製糸できない玉を取り除きます。製糸工が繭を1つずつ手に取り、目で確認して、繭を選別していく作業です。

牛首紬の工程2|のべびき

玉繭から糸を引きます。まず、繭を約83度のお湯で煮ます。その釜の中から片手で糸を繰り、もう片方の手で巻き取る作業を「座繰製糸(ざぐりせいし)」と呼びます。

玉繭は2本の糸が絡み合っていますので、1本の糸として取り出すには熟練の技が必要です。また、その太さもそろえなくてはいけません。

職人の長年の経験とカンによって引き出された糸は、弾力性と伸縮性に優れています。

牛首紬の工程3|撚糸

糸に撚りをかける作業です。のべひきで引き出した糸はそのまま乾燥させずに撚りをかけ、木枠に巻き取っていきます。

撚りをかけた糸は枠に巻き取り、かせを作ります。織元のひとつである「加藤手織牛首つむぎ」では、経糸約2500メートル、緯糸約3200メートルを1かせとしているそうです。

牛首紬の工程4|精錬

糸についていた汚れや不要物を取り除きます。沸騰した湯と石けん、炭酸ソーダで1時間以上糸を煮ていきます。その後、丁寧に水洗いをして脱水すると、蚕が繭を作る時に出すセリシンなどがきれいに取り除かれるのです。

この作業によって絹は本来の白さを取り戻し、光沢とやわらかな手触りを得ます。

牛首紬の工程5|糸叩き (いとはたき)

糸叩きは、牛首紬独特の作業です。糸を強くしゃくり、空気を含ませることで、蚕の糸が持つパーマネント状のうねりを取り戻させます。

先染めの牛首紬の場合、染色をした後で糸に糊付けをします。こうすることで糸の毛羽立ちを防ぎ、そのあとの作業がしやすくなります。

その後、整経 (せいけい) の作業を経て、糸は1反の牛首紬へと織り上げられていきます。織りの際に糸がしっかり打ち込まれることが、牛首紬をさらに丈夫な生地にしていきます。

こうしてくず繭だった玉繭は、体に馴染んでシワになりづらく、通気性の良い牛首紬になるのです。

牛首紬の染色法

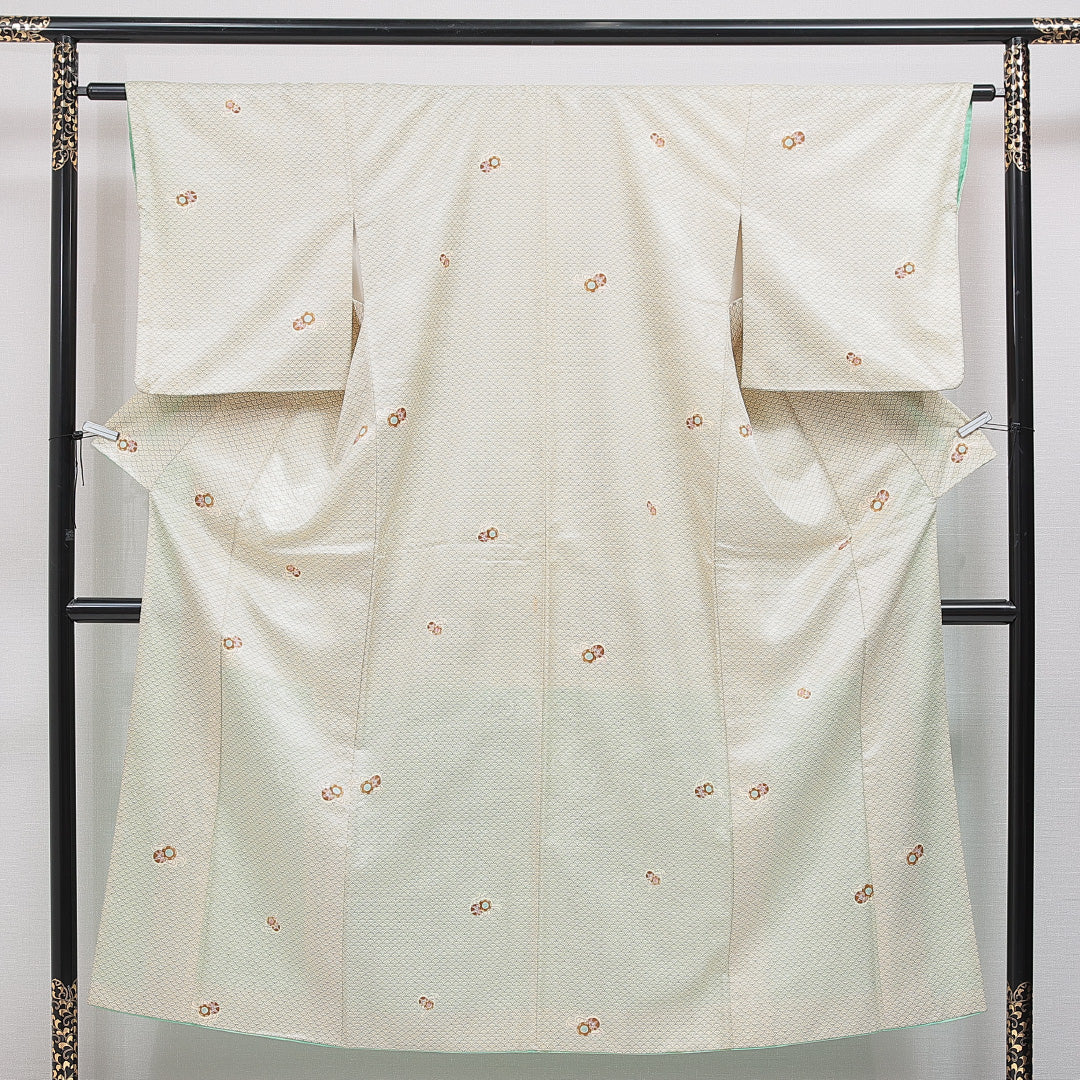

牛首紬は、伝統的には草木染で染められます。近年では退色を防ぐために科学染料も使われますが、昔ながらの植物染料のみが使われるものも一部あるそうです。

ここでは牛首紬の伝統的な染色法のうち、「藍染め」と「くろゆり染め」を紹介します。

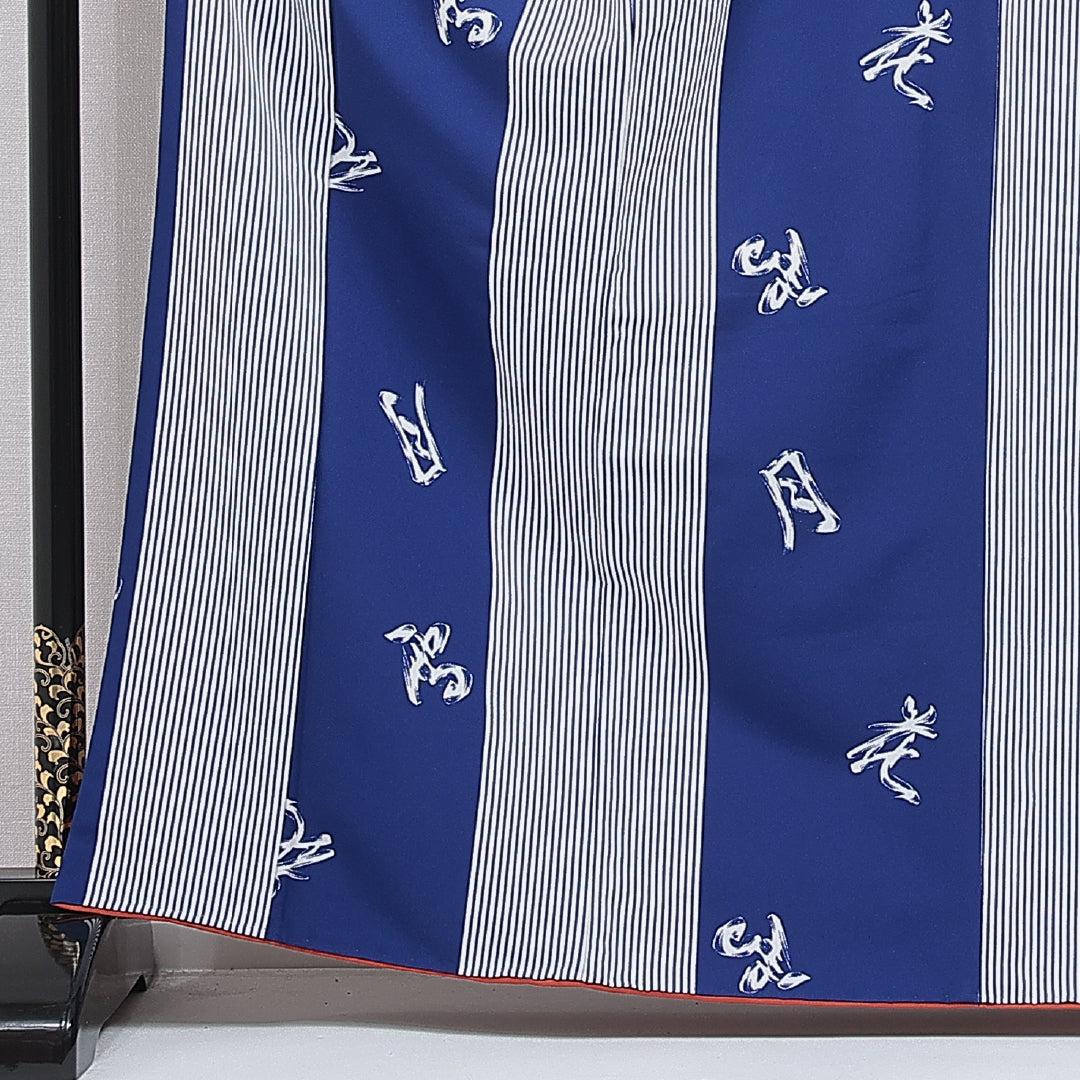

藍染め

牛首村の藍染めは、奈良平安時代の「正藍冷染」によく似ていると言われる伝統技術です。これは古代染色法のひとつで、かつては藍瓶の加減を舌で確かめたとも言われます。

藍染めされた糸は、牛首紬の代表的な伝統柄である鰹縞などの縞模様に織り上げられます。

くろゆり染め

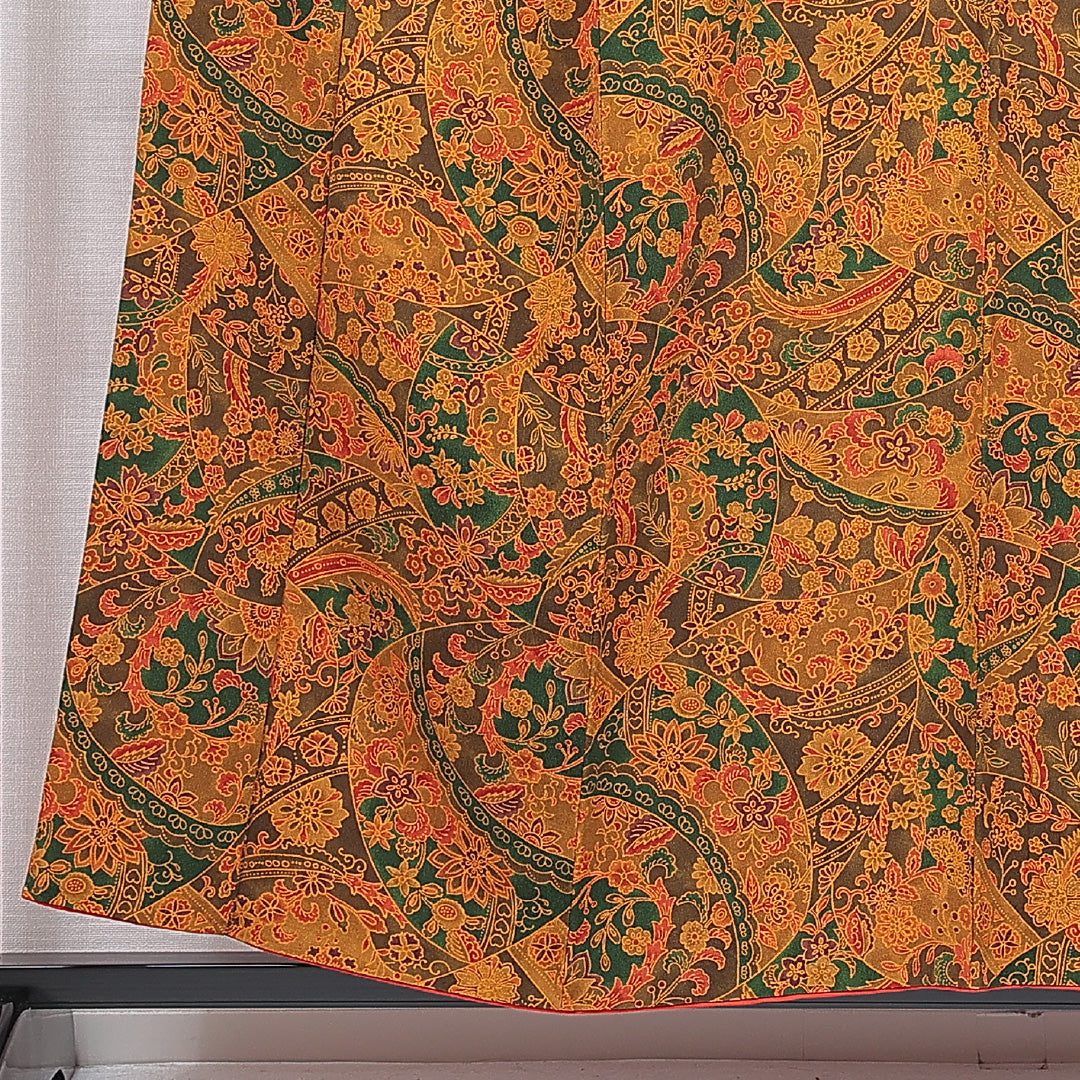

くろゆり染めは「一つの草からいろいろな色が染められる」という伝説からたどり着いた技法だそうです。海抜800メートルの土地で栽培したくろゆりの花びらから抽出した色素を使い、紫、黄、緑、グレーなど、さまざまな色に糸を染めます。

特に鮮やかな緑を植物から出すのは難しいそうで、くろゆり染めは、日本の植物染色関係者にも大変貴重な染料と認められています。

後染めの牛首紬

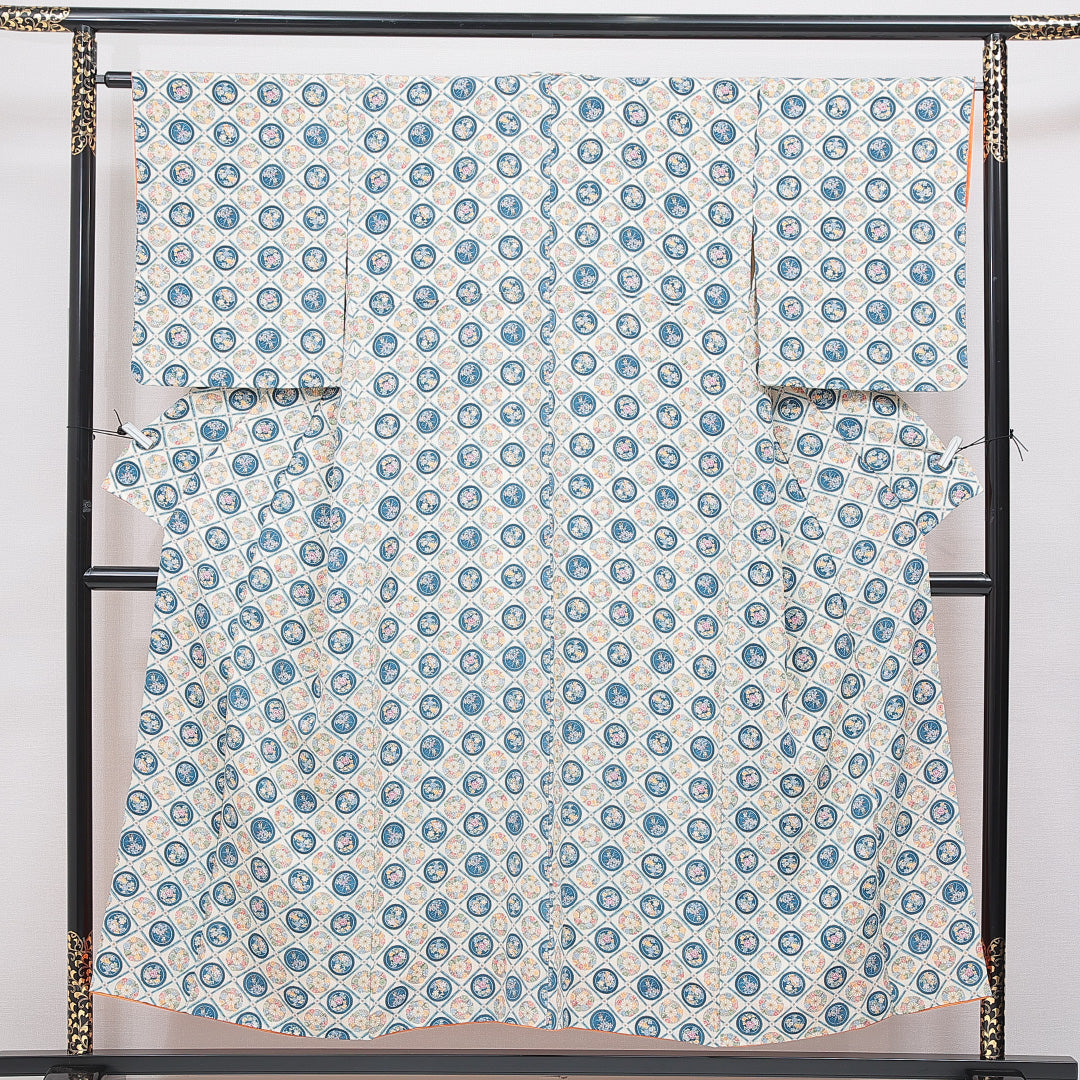

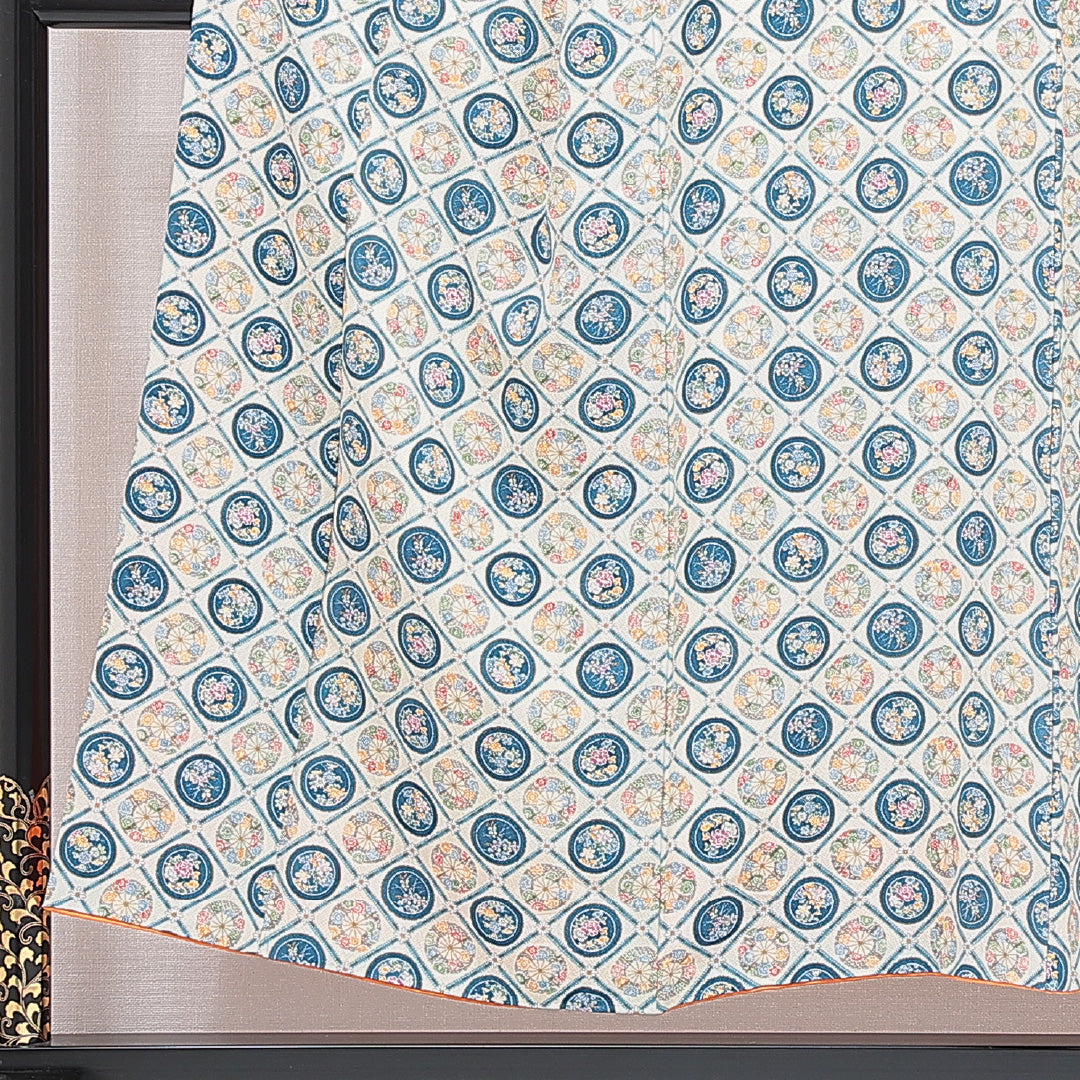

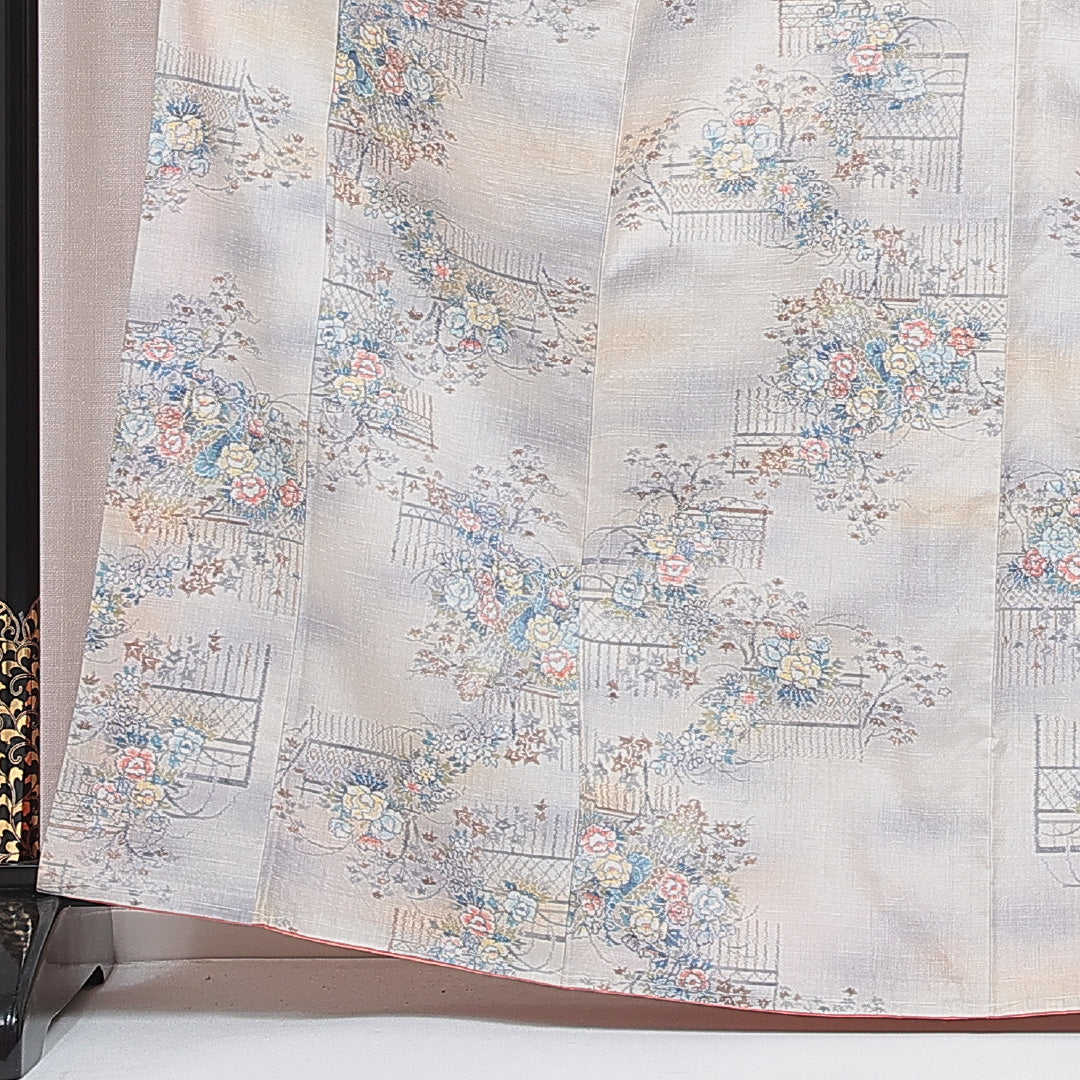

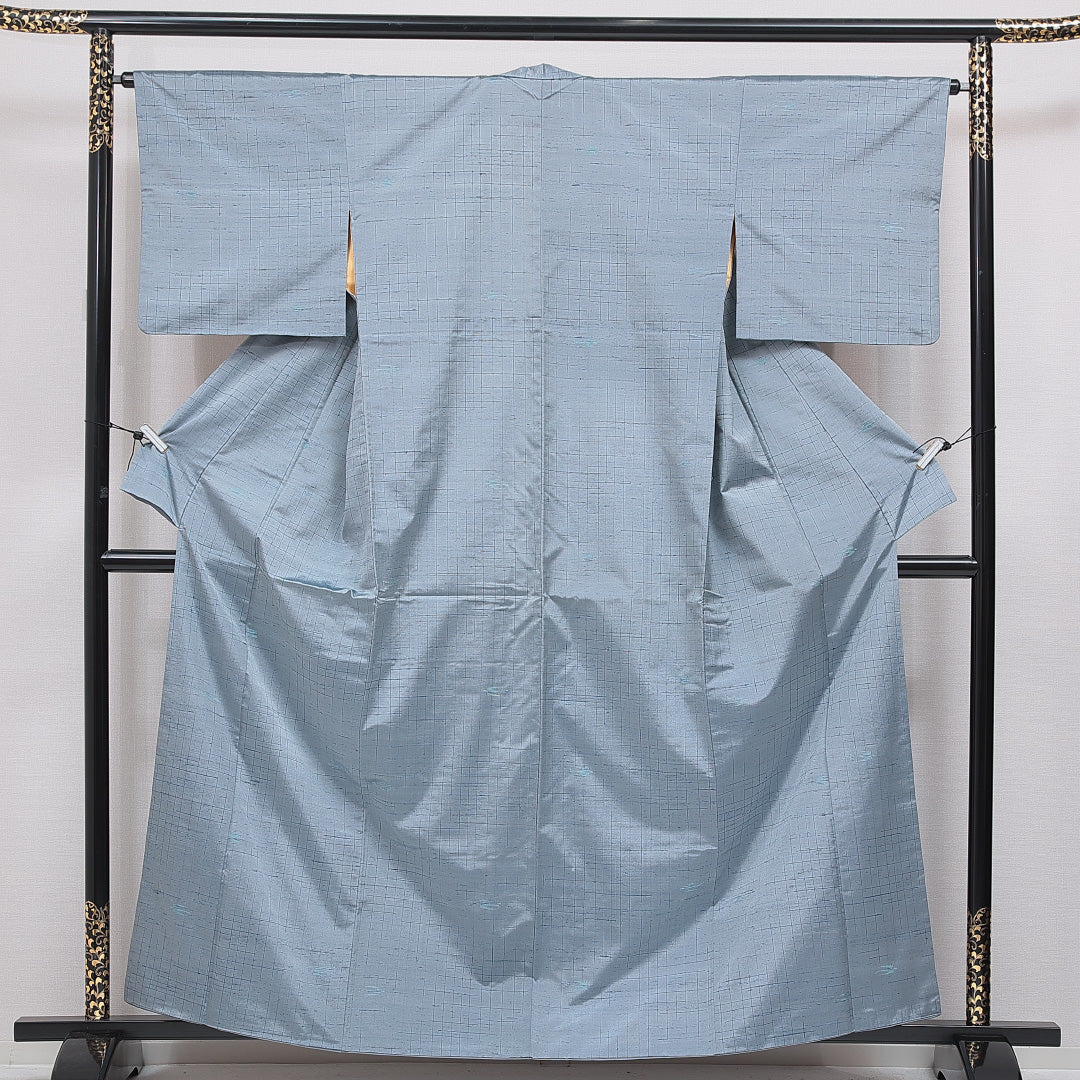

紬は先染めの糸を使う代表的な「織り」の着物ですが、牛首紬には後染めの着物もあります。白生地に織り上げられ、後から色を染めたり図柄を描いたりする「染め」の着物です。

牛首紬の織元である2社のうち、加藤手織牛首つむぎがこの後染めの牛首紬を扱っています。

染めの着物は、留袖や訪問着などの礼服に多くみられます。牛首紬と産地の近い加賀友禅が描かれた牛首紬は、紬でありながら格調高く、優雅な図柄を楽しめます。また、染めの牛首紬は袋帯として利用されることもあります。

その丈夫さから、普段着として自分の好きな色で牛首紬を着たいというニーズもあるようです。

節のある牛首紬は、後染めの場合、染料が溜まったり織りの特性からムラになったりということもあります。それでも後染めの牛首紬を求める方がいるのですから、その魅力の底深さがうかがえますね。

世界へ羽ばたく牛首紬

牛首紬の人気は日本国内だけに留まりません。牛首紬は洋装用の素材として、パリコレなどのファッションショーや、ミラノの見本市に出展されています。

また欧州のファッションブランドの担当者が来日し、織元との共同でコレクション用の素材開発ミーティングを行ったこともあるそうです。

牛首紬の人気は日本国内だけに留まらず、世界にも広がっているのです。

牛首紬のまとめ

玉繭から作る牛首紬。先染め、後染めが選べることや、草木染による柔らかな色合いも魅力のひとつです。いっぽうで、手作業によって製作されることから、高価な着物としても知られています。

丈夫さが特徴である牛首紬は、人から譲られたものやリサイクルでも、十分にその魅力を味わうことができます。ぜひ、一生ものの1枚を見つけてくださいね。