塩沢紬とは?その産地と歴史や特徴について・国の伝統工芸品・ユネスコ世界文化遺産にも登録!

奈良時代に宝物として扱われた越後上布から発展した塩沢紬は、1975年に国の伝統的工芸品に指定されました。

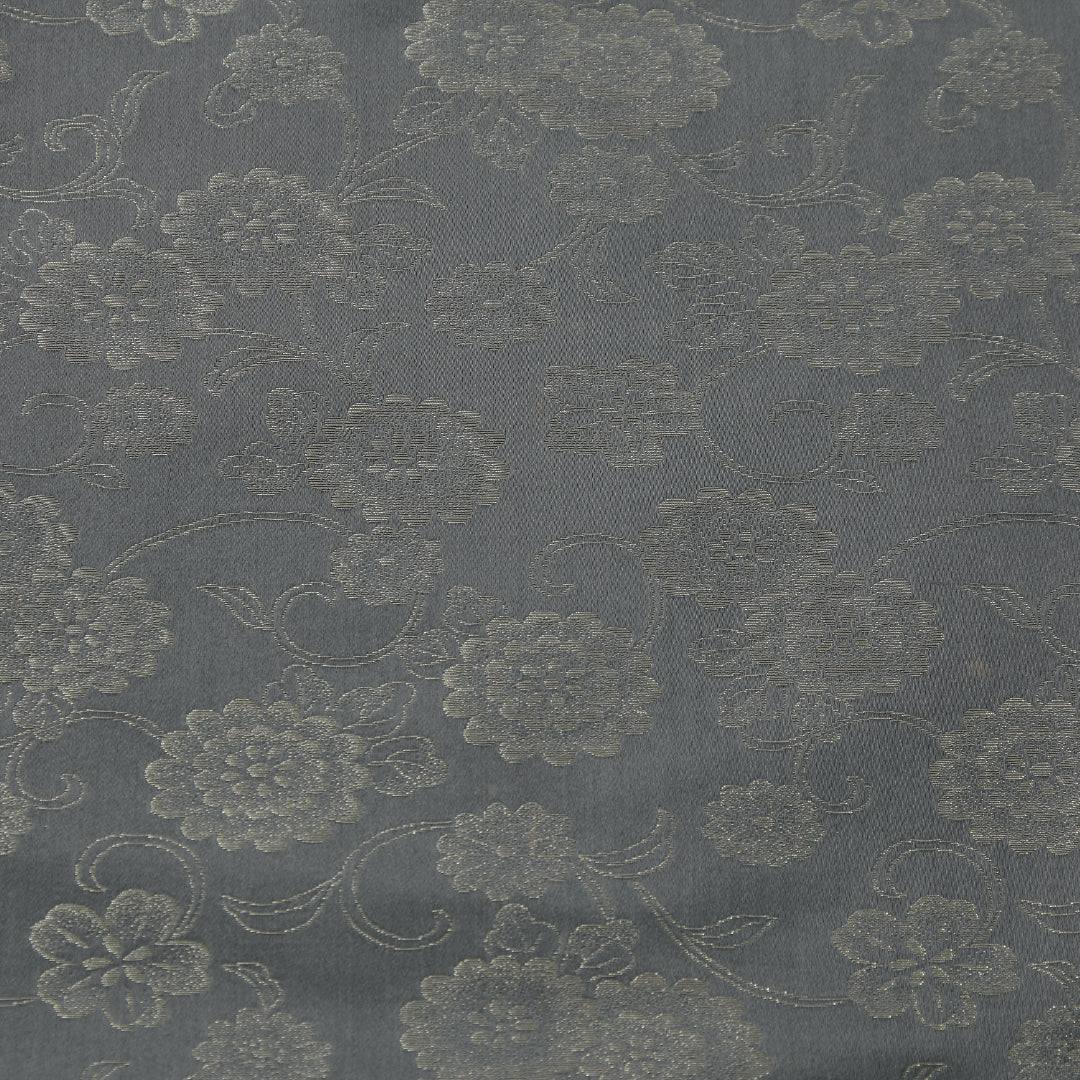

こまかなシボやさらさらとした手触りが特徴で、蚊絣模様や落ち着いた色合いは、多くの愛好者がいます。

また、塩沢紬のほかに「本塩沢」「夏塩沢」と呼ばれる着物も存在します。これらは、糸の違いでそれぞれ独特の風合いを産んだ織物です。

紬の中でも独特の存在感を放つ塩沢紬の産地や歴史、特徴などをご紹介します。

塩沢紬の産地と歴史

塩沢紬の産地は、新潟県南魚沼市周辺です。

豪雪地帯であるこの地域の空気は湿度が高く、乾燥に弱い麻織物の製作に適していました。

特に越後上布と呼ばれる上質な麻布は、宝物として1200年前の正倉院にも納められています。

江戸時代になると、越後上布の製作技術を応用した絹織物として、塩沢紬が誕生しました。

経糸、あるいは緯糸に真綿の手紬糸や生糸を使用する塩沢紬は、麻布である越後上布よりも柔らかく、絹特有の光沢を楽しめます。

シボのある「本塩沢」も江戸時代に生まれました。

明治時代に入ると、人々の要望を受けて夏着物の「夏塩沢」が開発されます。

ほかの紬と同じように、「塩沢」という名は産地に由来します。

新潟県南魚沼市は、2004年に六日町、大和町、塩沢町が合併してできた市です。

このうち塩沢町のあたりで作られていたのが、この塩沢紬でした。

この地方は一年の約半分が雪の季節で、夜が長いことでも知られています。

積雪の時期に家の中でできる手仕事のひとつとして、機織りが発展したのです。

塩沢紬の特徴は絣模様

塩沢紬の特徴は、絣模様です。

非常に細かい絣を繰り返し織り出す「蚊絣」のほか、「十字絣」や「亀甲絣」など、伝統的な絣模様が手作業で表現されます。

塩沢紬は渋い、落ち着いた色合いのものが多く、品の良い仕上がりになるのも特徴のひとつです。

また、塩沢紬はさらさらとした手触りで、比較的薄手の布です。

ほかの紬と比べてもごわつきが少なく、柔らかな風合いを楽しむことができます。

これは、細く光沢のある生糸と柔らかな真綿を織り合わせることで生まれる質感です。

熟練の職人の手作業からなる塩沢紬は、1975年に国の伝統工芸品に、2009年にはユネスコ世界文化遺産にも登録されました。

塩沢紬の製作工程

塩沢紬の製作工程は、大きくわけると「糸つくり・撚糸」「経糸・緯糸の先染め」「製織」の3つです。

ここでは、それぞれの工程を見ていきましょう。

①糸つくり、撚糸(ねんし)

塩沢紬に使われる糸は、生糸や真綿の手紡糸(てぼうし)、そして玉糸です。

生糸とは繭から採る細い絹糸、真綿とは生糸が採れない繭を煮たものから手で紡ぐ糸のことです。

玉糸は、玉繭という2匹の蚕が作る繭から採る糸で、2本の糸が絡まるために独特の節のある糸ができます。

塩沢紬は経糸に生糸、緯糸に手紡糸や玉糸を使用し、特徴的な風合いを織り出していきます。

また「本塩沢」や「夏塩沢」では、シボをつくるために糸に撚りをかける作業を行います。

真綿と玉繭は、もともとはくず繭として廃棄されていたものです。

生糸の原料として出荷できない繭を使い、家庭で着る衣類として織られていた着物が紬のもととなりました。

塩沢紬はそれに生糸を合わせることで、独特の風合いを持ちました。

②経糸・緯糸の先染め

織りの着物である紬は、先染めで糸に色を染め、それを織り上げることで模様をつけます。

塩沢紬の特徴である絣模様を出すには、製図に基づいて糸の色を染め分ける必要があります。

そのためにはまず、緯糸に印をつけて木綿の糸でくくります。

括った部分は染料につけても染まらずに白く残り、この部分が絣模様となるのです。

この作業を「手くくり」と呼びます。

手作業で括られる糸は、均等の力加減で扱わなくてはなりません。

これには熟練の技が必要です。

また、すべて一人の職人の手によって行われるため、時間がかかります。

こうして準備した糸に、摺込み用の竹ヘラで染料を摺り込んでいきます。

これが「摺込み」と呼ばれる作業です。

その後は100℃の蒸気の中に入れて蒸し、色を定着させます。

③製織

染められた糸は、高機(たかはた)で織りあげます。

経糸は図案にあわせ、絣がずれないように地糸をしっかり巻玉に巻き取って織機に通します。

緯糸は右撚りと左撚りを分け、別々の管に巻き取ります。

こまかな絣模様を織り出すため、それぞれの糸が図案通りに織り上がるよう調節しながらの作業は根気と長い時間が必要です。

1反の布を織りあげるには、3か月ほどかかるそうです。

織りあがった布は汚れや糊を落とし、ムラがないかなどの確認作業を経て完成します。

塩沢紬の種類

塩沢紬には、「塩沢紬」「本塩沢」「夏塩沢」の3つの種類があります。

大きな違いは、糸の種類です。

異なる糸を使い分けることにより、独特の風合いが生まれます。

それぞれの特徴について、まとめました。

塩沢紬

いわゆる「塩沢紬」と呼ばれる絹織物は、経糸に生糸、緯糸に真綿の手紡糸を使用したものです。

極細の絣模様や落ち着いた色合いで、さらさらした手触りが特徴です。

なかでも国の伝統的工芸品として認められるには、以下の4つの規定を守ったものに限られます。

- ①先染の平織

- ②経糸に生糸・玉糸を使用し、緯糸に真綿手紡糸を使用する事

- ③緯糸の打込みには手投杼を使用する事

- ④絣糸の染色法は「手括り」「手摺り込み」又は「板締め」による事

本塩沢

本塩沢は、従来は「塩沢お召」と呼ばれていました。

お召とは、織りの着物の中でもっとも高級といわれる着物です。

徳川11代将軍家斉が「お召しになった」ことから、こう呼ばれるようになりました。

350年前の寛文年間、小千谷市のあたりでは堀次郎将俊によってシボのある織物が開発されました。

小千谷縮の原型になったこの織物の技法は周辺地域に伝わり、シボのある絹織物として塩沢お召が生まれたのです。

経糸・緯糸ともに生糸を使用し、織り上げた布を湯もみして、糸にかけた撚りを戻すことで表面に凹凸をつくります。

本塩沢も1976年、国の伝統工芸品の指定を受けました。その定義は以下の通りです。

- ① 先染の平織

- ② 経糸の絣と緯糸の絣とを手作業により柄合せし絣模様を織り出す

- ③ 地糸に使用するよこ糸は、米糊、蕨糊、布糊を用いる事・「のり付け」をした後「追ねん」をする事

- ④ 絣糸の染色法は「手括り」・「手摺り込み」・「板締め」又は「型紙捺染」による事

- ⑤ シボ出しは「湯もみ」による事

夏塩沢

夏塩沢は明治時代に誕生した、比較的新しい布です。

麻織物が衰退しつつあったことから夏の着物としての絹織物の需要が高まり、夏塩沢が生まれました。

「駒撚り」と呼ばれる強い撚りをかけた糸を経糸と緯糸の両方に使用し、透けるほどに薄く織られるのが特徴です。

絹織物にも拘わらずシャリっとした質感で、夏の着物にふさわしい清涼感を感じさせます。

その定義は以下の通りです。

- ① 先染の平織

- ② 経糸・緯糸共に強い撚りを掛けた駒糸を使用

まとめ

麻織物の越後上布から発展した絹織物の塩沢紬は、時代や人々のニーズに合わせて進化を遂げてきました。

いっぽうで、伝統的な絣模様や落ち着いた色合い、独特の風合いは、いまも昔も変わらず愛される塩沢紬の特徴です。

時代を越えて長く人気を集めてきた塩沢紬なら、いただきものやリサイクル着物でもまったく古びた印象を与えません。

過去から現代へ、そして未来へ、これからも末永く受け継いでいきたい着物のひとつです。