記事 : 帯の汚れの取り方 ~ 自分で取れる?お手入れの方法・汚さない工夫とコツで帯を長持ちさせよう

帯の汚れの取り方 ~ 自分で取れる?お手入れの方法・汚さない工夫とコツで帯を長持ちさせよう

大切に使えば、着物以上に長く使える帯。うっかりつけてしまった汚れも、自分でお手入れできたら嬉しいですよね。

帯の汚れ落としは着物よりも難しく「帯はクリーニングに出してはいけない」という人もいるほどです。

できるだけ汚さず、日々のお手入れで清潔に保つのが長持ちの秘訣。

今回はちょっとした帯の汚れをきれいにするコツや、帯を長く、大切に使うためのポイントを紹介します。

帯の手入れが難しい理由とは?

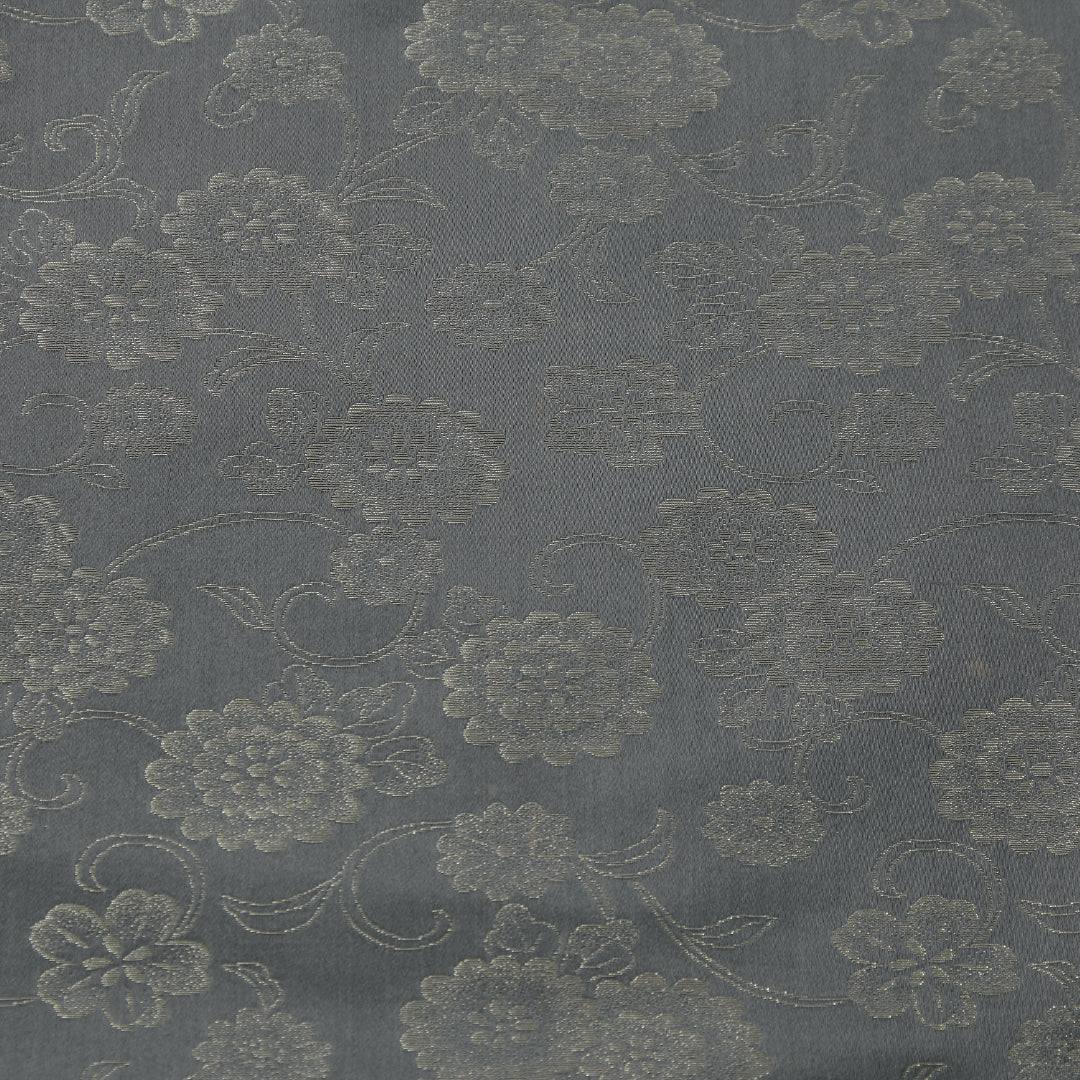

袋帯や九寸名古屋帯(名古屋仕立て)は基本的に帯芯が入っています。

普段はあまり意識しない部分ですが、帯芯は帯の張りや硬さなど、しめやすさに関わる大事な役割を担うもの。

帯芯の素材は綿や絹、ウールなど様々で、帯の素材や特徴にあわせ、その都度最適な素材が選ばれます。

「表面は洗える素材だから」と思っていても、帯芯が水を吸って型崩れすることがあります。

帯のお手入れが難しい理由は様々な要素がありますが、表から見えない帯芯の状態や素材を確認できないというのが大きな理由です。

帯の手入れをするときには、この帯芯を良い状態に保ってあげることも大切なポイントです。

帯芯は表からは見えませんので、傷んでいても気がつかないこともあります。

帯芯にカビが生えたり、虫に食われたりすると、帯の表面もダメージを負います。

見た目には原因がないように見えるのに帯が傷んでいくのは、帯芯に異常があるのかもしれません。

帯の汚れを取る3つの方法

大きな汚れやシミを落とすのは難しくとも、表面のちょっとした汚れなら自分できれいにすることができる場合があります。

いずれの方法でも金糸・銀糸を使った部分や刺繍など、繊細な技巧が使われた箇所には触らないのが鉄則です。

飽くまで日々のお手入れの延長として、小さな汚れの対処法として覚えておきましょう。

①ブラシや乾いた布で払う

乾いた布やブラシで表面の汚れを優しく落とします。帯の汚れ落としは、この方法が基本です。

着物を脱いだ後、帯をハンガーにかけて、汚れがついた部分をブラシや布で払います。

このとき、強くこすってはいけません。軽く撫でるようにして表面についたゴミや埃を取り払いましょう。

泥が跳ねてしまったときは、乾いてからブラシをかけます。

古い歯ブラシでもかまいません。一方方向に軽く払い、繊維の奥に泥が入り込まないように注意してください。

②ベンジンを使う

化粧汚れや食品などの油溶性の汚れは、ベンジンを使って落とします。

ただし、ベンジンはシミになることがありますので充分に注意が必要です。

ベンジンは帯の裏側や、普段使いの帯の汚れを落とすときにおすすめの方法です。

目立つところが汚れてしまったときは、専門の業者に任せてください。

まずは乾いたタオルの上に帯を乗せます。

別のガーゼやタオルにベンジンを染みこませ、汚れた部分をトントンと軽く叩きましょう。

汚れが小さいときには綿棒を使うのも便利です。

汚れていない面が帯にあたるように、こまめに角度を変えてくださいね。

汚れがきれいになったら、次は濡れたように見える輪郭部分をぼかすように叩いていきます。

こうすることで、輪ジミになるのを防ぎます。

最後はハンガーに干し、よく乾かしてくださいね。

③濡らしたタオルを使う

木綿や麻など水に強い素材でできた帯には、濡れタオルを使う方法もあります。

水で落ちるのは、汗や飲み物などの水溶性の汚れです。

ただし、コーヒーやワインなど色素の強いものを無理に落とそうとすると帯を傷めます。

この方法も、普段使いの帯のお手入れに留めましょう。

ベンジンを使うときと同じように、帯の下に乾いたタオルを敷きます。

濡らしたタオルをきつく絞り、汚れの上をトントンと軽く叩きましょう。

汚れがタオルにつかなくなったら、ハンガーでよく乾かします。

ベンジンも水も、色落ちの原因となることがあります。

最初に目立たないところで試してから、処置を行ってください。

帯を汚さないためのポイント

家でのお手入れが難しい帯は、まずは汚さないことが大切です。

普段の生活での「うっかり」を防ぐために、ハンカチや風呂敷を活用した汚れ防止のポイントを紹介します。

食事のときはハンカチやエプロンで

食べこぼしや跳ね汚れを防ぐには、ハンカチやエプロンを使いましょう。

食事の前に大きめのハンカチを広げ、四隅の一角を衿にはさみます。

帯を覆うように両脇を広げ、帯の上から挟んでおけば、食べ物の汚れを防いでくれます。

また、着物用の食事エプロンも市販されています。

食べ物や飲み物の汚れは落ちにくいだけでなく、同伴者にも気を使わせてしまいます。

美味しい食事を楽しく味わうためにも、事前に汚れない工夫をしておきましょう。

急な雨には風呂敷でカバー

洋服の場合は雨でぬれても乾かせばよいだけですが、着物ではそうはいきません。

絹は濡れるとシミになるだけでなく、色落ちの原因となることもあります。

急に雨が降って来た時は、できるだけ濡れないよう、雨宿りできる場所へ急ぎましょう。

帯の手入れは着物よりも難しく、専門家でも汚れが落とせないことがあります。

突然雨が降ってきたときには、着物より帯を優先して守りましょう。

雨コートがないときには、風呂敷が便利です。

風呂敷でお太鼓を包むように覆い、前で結びます。

ナイロン製など、水に強い素材の風呂敷ならさらに安心です。

雨に備えてカバンに1枚、風呂敷を入れておくのがおすすめです。

帯がひどく汚れてしまったときには…

帯がひどく汚れてしまったときには、自分で落とそうとしてはいけません。

すぐに専門家に相談し、適切な処置をしてもらいましょう。

いざというときに慌てないよう、帯の汚れに気がついたときの対応と手順をまとめました。

①汚れの種類や程度を確認する

汚れた!と思ったら、まずはその汚れを良く確認してください。

濡れただけ、粉がついただけ、のような場合は適切に処置すれば大事にいたらずに済むかもしれません。

汚れを取ろうとして強くこすったりハンカチを押し付けたりせずに、軽くつまんだり払ったりして、帯の表面から汚れを取り除きましょう。

②業者へ相談する

自分では取れそうもない汚れであれば、専門家にクリーニングを依頼します。

その際は、必ず帯の手入れができる業者かどうかを確認してください。

着物は取り扱っているクリーニング店でも、帯のお手入れはできない場合があるからです。

必要なときに頼れるよう、普段から帯のクリーニング業者の目星をつけておきましょう。

③仕立て直しを検討する

どうしても汚れが落ちないときや帯芯が傷んでしまったときは、仕立て直すのもおすすめです。

きれいな部分にほかの生地を継ぎ足せば、汚れた部分を取り除いても帯として使えることがあります。

また、1本の名古屋帯からは2本の半幅帯が取れます。

浴衣帯として使ったり、子供用の帯として仕立て直したりするのもステキです。

帯として使用するには長さが足りなければ、小物やバックにリメイクすることも。

お気に入りの帯は形を変えて、次の役目を与えてあげましょう。

まとめ

手入れの難しい帯も、日々の扱いに気を付けるだけでぐっと寿命が伸びます。

落とせない汚れがついてしまったときは専門家にお願いしたり、仕立て直したりすることで、再び使えるようになるかもしれません。

手をかけてあげることで、いつもでもサステナブルに利用できるのが着物や帯の良いところ。

縁あって手元に来たリサイクル帯や、いただきものの帯も、手入れをすることで活躍の場が増えるはずです。

まだまだ末永く、大切に使ってあげてくださいね。