名古屋帯とは?その歴史や特徴、種類・格などを徹底解剖!

現代の着物社会の中で当たり前のように存在する名古屋帯。

名古屋帯は着物を着る時に一番多く出番があるのではないでしょうか?

ひとえに名古屋帯といっても様々な種類や格が存在します。

今回は、名古屋帯の歴史や特徴、種類や格などを徹底解剖したいと思います。

名古屋帯とは?

名古屋帯とは袋帯を簡略化したもの「一重太鼓」で結ぶことを前提として開発された帯です。

名古屋帯は、主に仕立て方で分類され「名古屋仕立て・松葉仕立て・開き仕立て」の3種類に、袋帯を単純に簡素化させた「京袋帯(別名:袋名古屋帯)」があります。

ここでは、名古屋帯の歴史、仕立て方の特徴とメリット・デメリットを掘り下げたいと思います。

名古屋帯の始まりは大正時代

名古屋帯が発案されたのは大正時代です。

広く使われるようになってからはまだ100年程度と、名古屋帯は比較的新しい帯の形。

それまでは丸帯や袋帯が使われ、結び方も「二重太鼓」が普通でした。

現在の名古屋女子大学の前身である「名古屋女学校」を設立した「越原春子」さんが考案されたものです。

名古屋帯が考案された背景は女性解放活動

名古屋帯が考案された背景は、大正時代における女性解放が深く関係しています。

大正時代、女性の活動範囲は広がりつつありました。

それまで家の仕事を担っていた女性たちが、学び、職を手にして「職業婦人」として活躍するようになったのです。

当時、男性に比べて女性の洋装化は、まだまだ一般化しておらず、ほとんどの女性が着物を着ていました。

活発に活動する彼女たちにとって、毎朝袋帯や丸帯で二重太鼓を結ぶのは合理的ではありませんでした。

自立した女性の育成をめざした越原さんは「女性が男性にも負けず社会で活躍する為にはまず、身支度にかかる時間を短縮するべき」と考え、簡素化に着手します。

越原さん自身も職業婦人の一人です。

越原さんは身支度を簡略化するため、はじめから手先を折って短く仕立てた帯を考案しました。

こうすることで帯の扱いが簡単になり、お太鼓を重ねないことで帯を結ぶ時間を短縮できるようになったのです。

広く普及したのは関東大震災後

ただし、現代のように便利というだけではすぐに広まらず、反発の声もあったそうです。

名古屋帯が一般に広く普及したのは関東大震災が機となり、困窮ている状態で、必要な布地と時間が半分になるということで利便性や経済的な理由が普及の要因となりました。

現代の名古屋帯の一般的な長さは約350cmで、アンティークなど年代物になれば短く、現代物の多くは360cm~380cmの間くらいです。

袋帯よりも短いために扱いやすく、お太鼓の形は「一重太鼓」になります。

現代では「二重太鼓」を結ぶ袋帯はフォーマルに、名古屋帯はカジュアルにと使い分けがなされますが、弔事など「重ならないほうが良い」ことには名古屋帯を結びます。

名古屋帯の格

名古屋帯は、どんな場合でも普段着にしかしめられない帯というわけではありません。

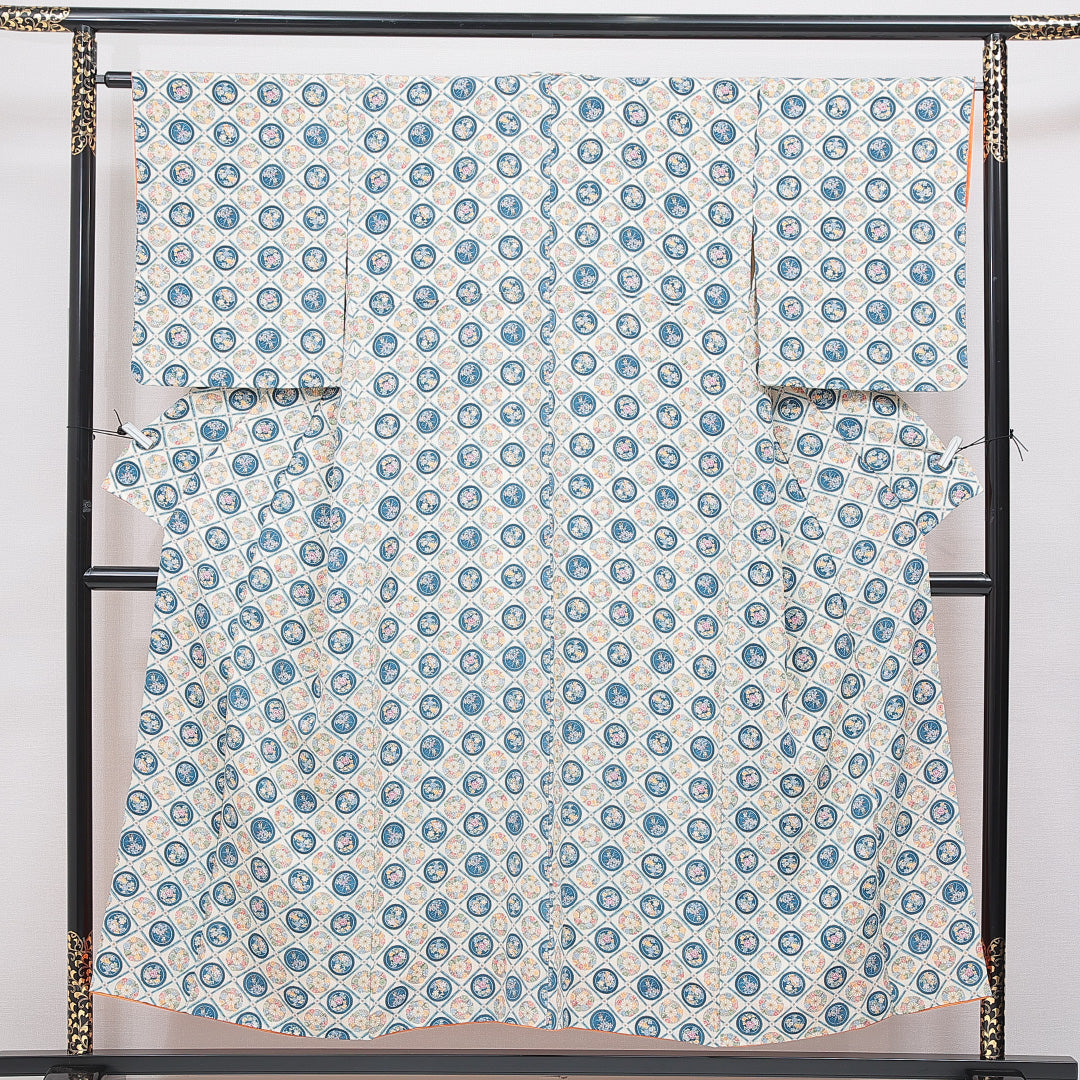

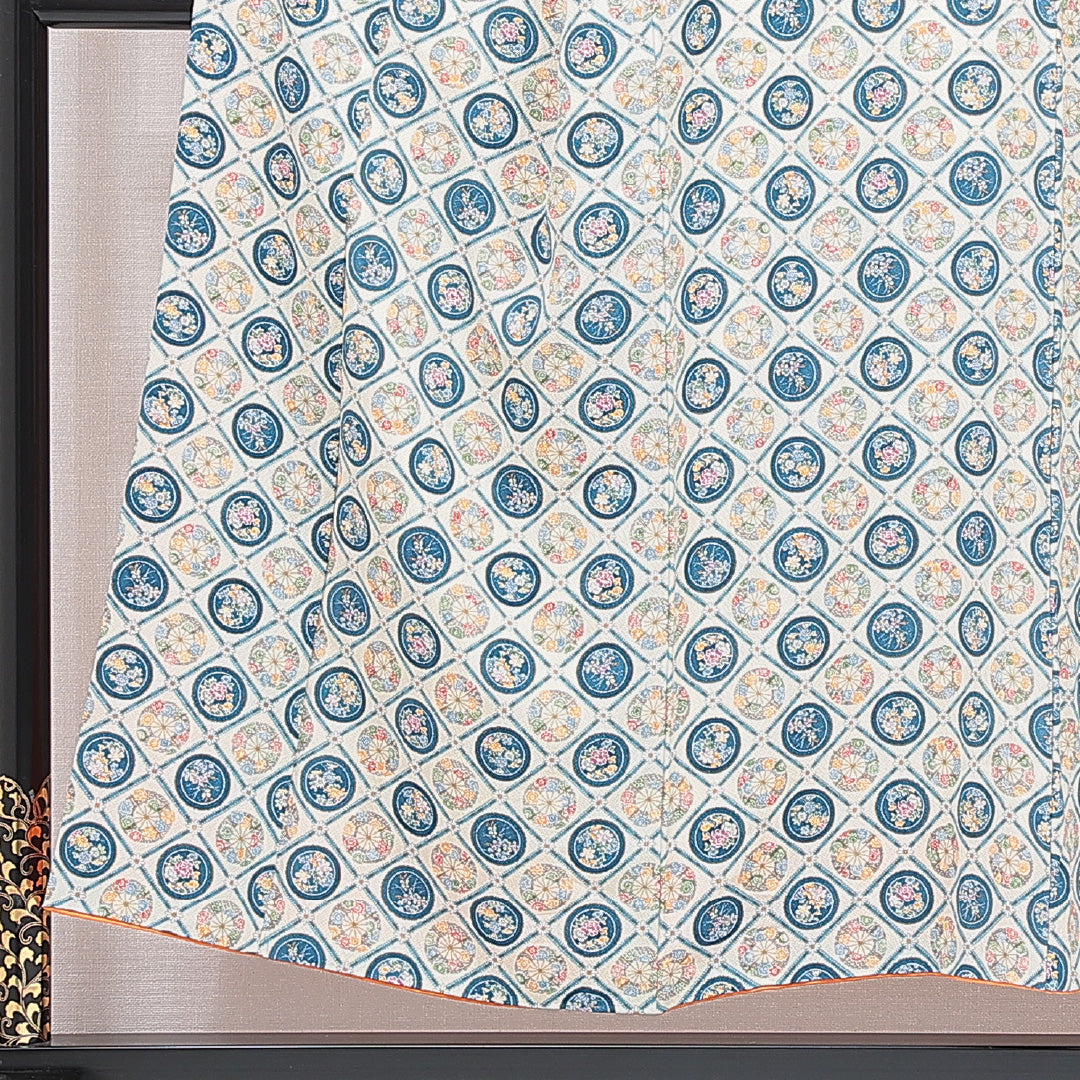

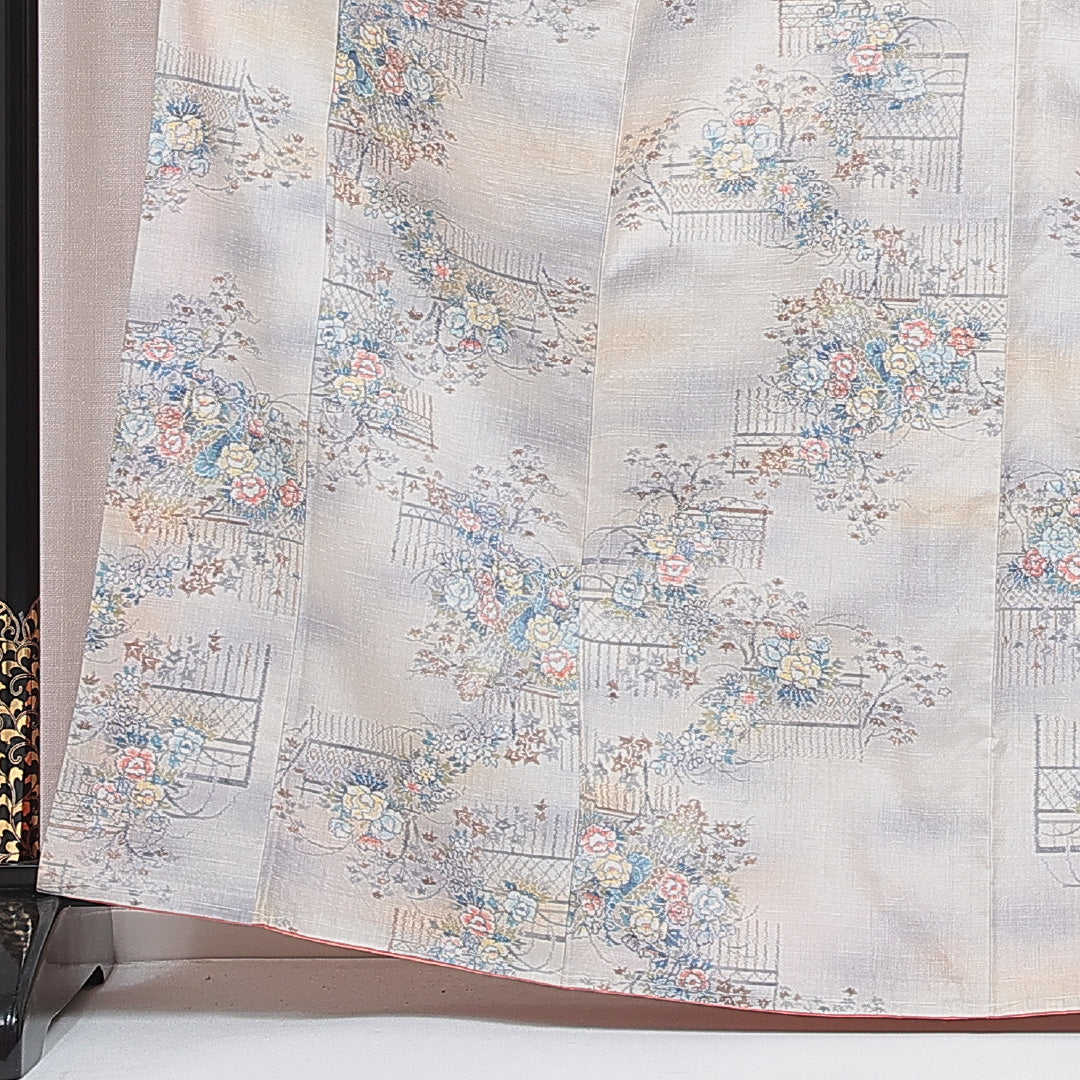

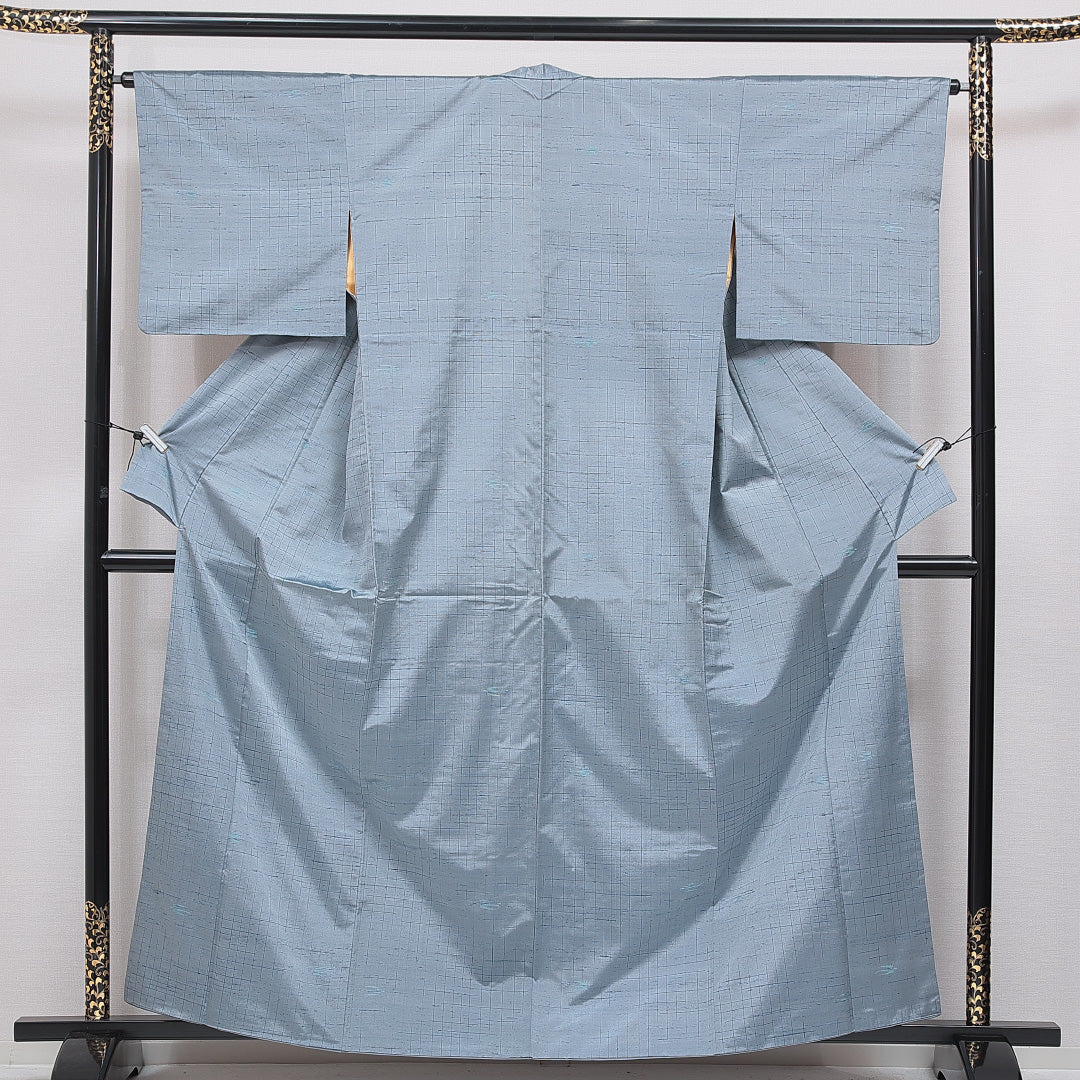

名古屋帯には、多くの種類があり、織り・染めのほか、生地も木綿や紬から正絹までさまざまです。

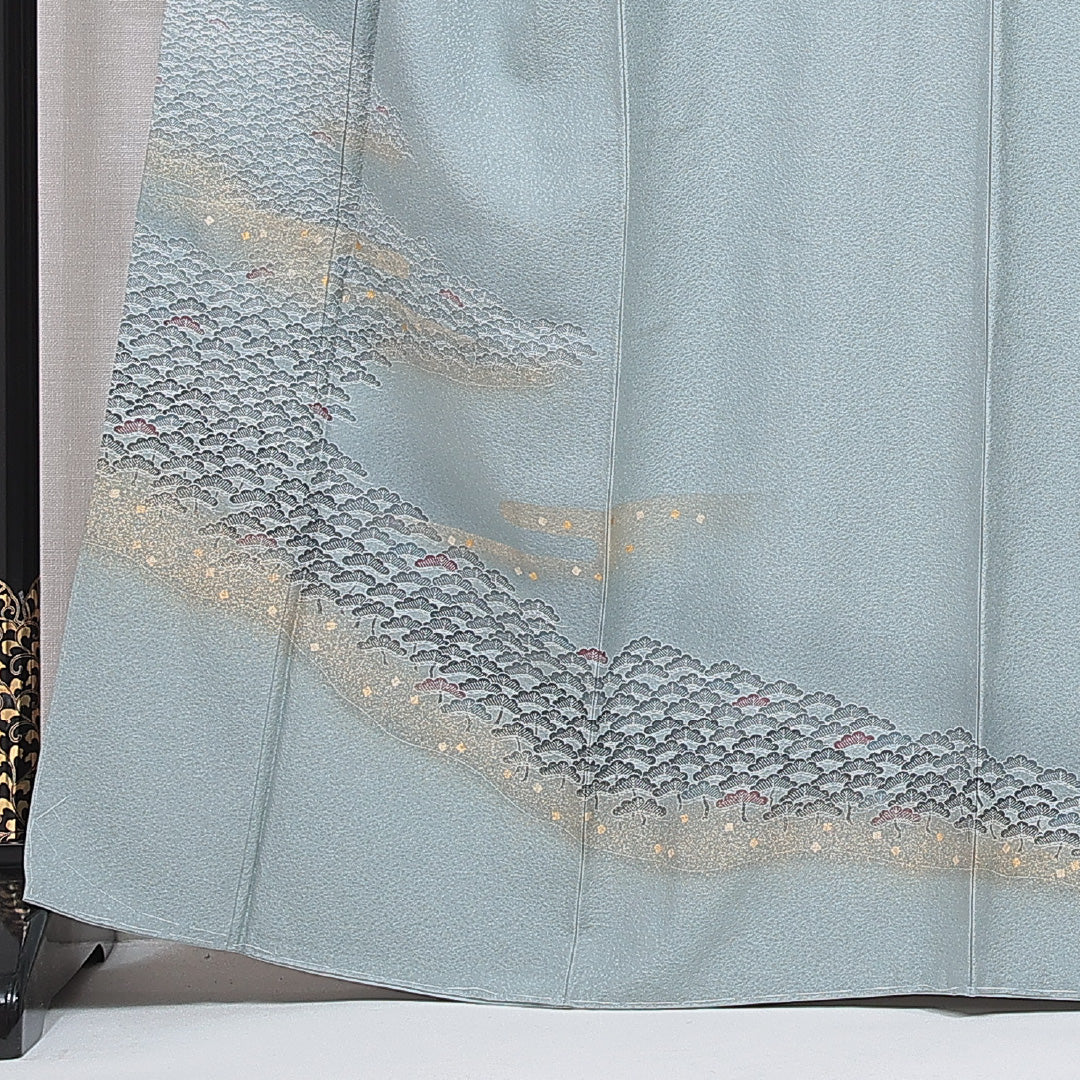

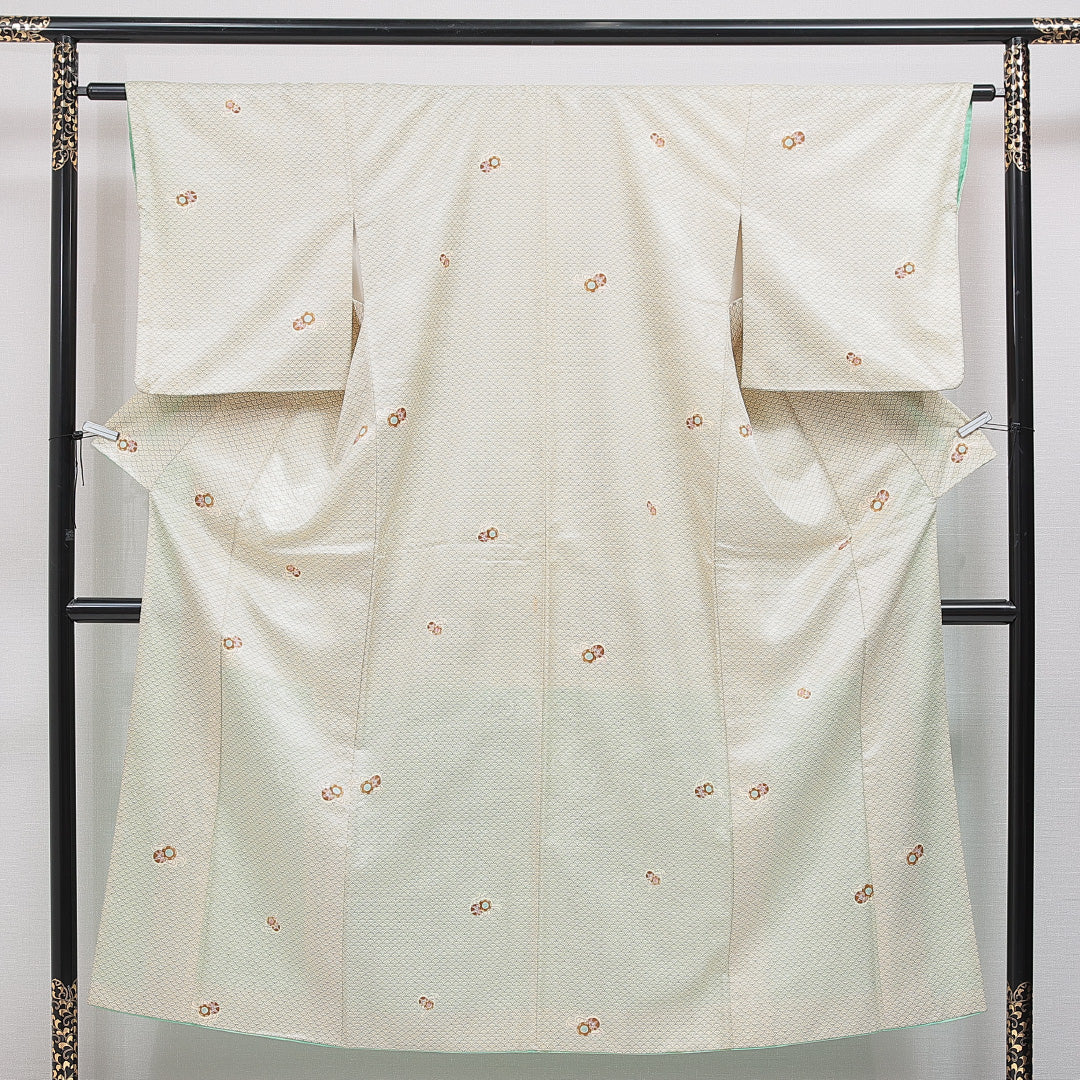

セミフォーマルシーン向けの名古屋帯

金糸銀糸を使った正絹の名古屋帯なら、ポイント柄(お太鼓柄)や紬地の袋帯よりも格が上になります。

自分が主役でないお祝い事やお茶席では、控えめな名古屋帯のほうが好まれる場合あります。

金糸や銀糸以外にも、箔を糸に撚って織られた「引箔」などもセミフォーマルシーン向けの名古屋帯となります。

お祝い事の席には「吉祥文様の入った名古屋帯」が向いており、同窓会や少しかしこまったパーティーなどは「引箔などの華やかな名古屋帯」が向いていますね。

カジュアルシーン向けの名古屋帯

カジュアルシーン向けの名古屋帯は、セミフォーマルシーン向けの名古屋帯以外が該当します。

こちらは、着物の種類や色、季節などに合わせてコーディネートするのがオススメです。

普段着には紬地の名古屋帯、ちょっとしたお出かけなら塩瀬などのサラッとした名古屋帯なんかを合わせる方も多いです。

幅広く使える「本場筑前博多織・献上柄」の名古屋帯

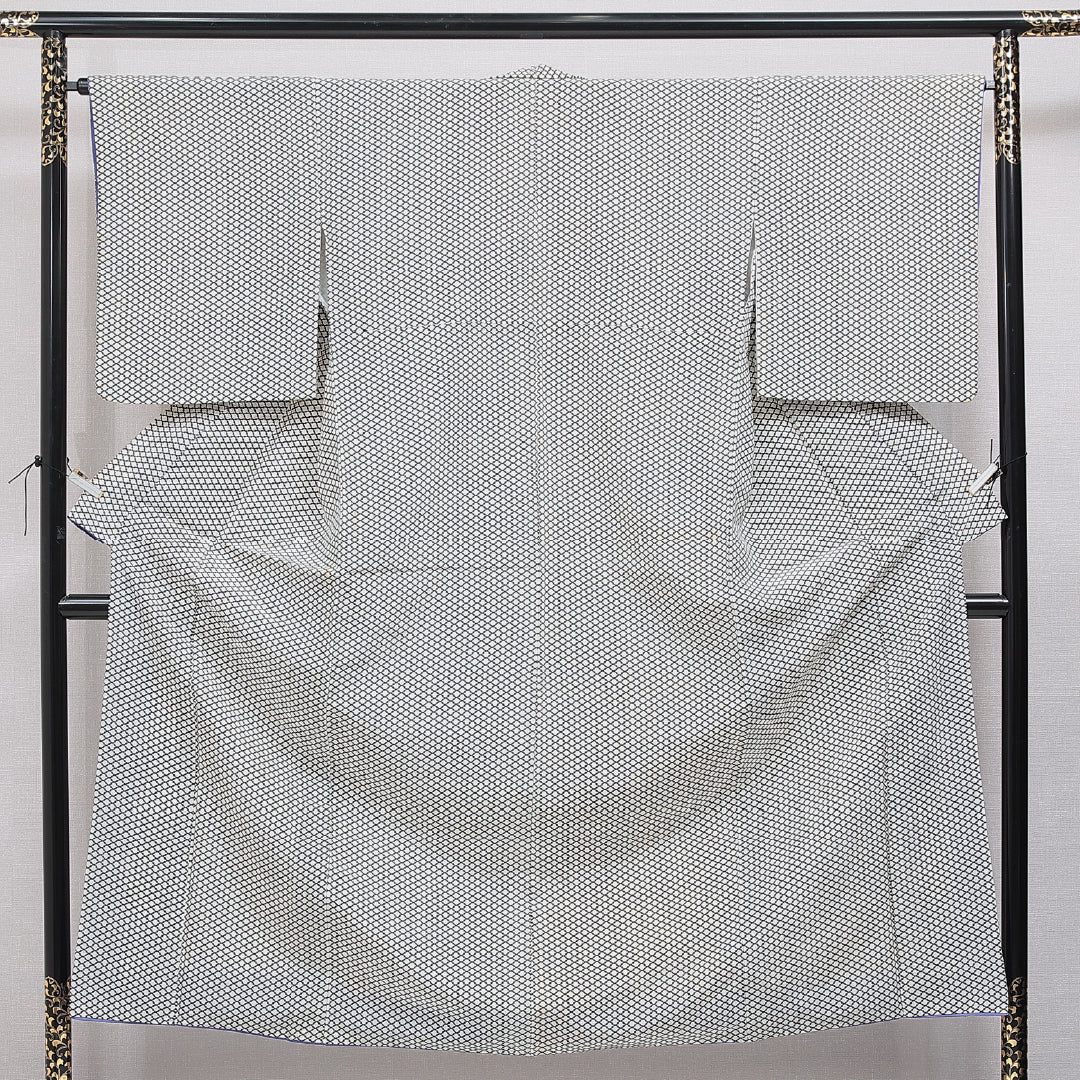

献上柄の名古屋帯はとても幅広く使える万能帯の代表と言っても過言ではありません。

半幅帯や角帯などでも見かける「献上柄」の名古屋帯は、普段着から略礼装、そして通年使えるという、まさに万能帯です。

その起源は鎌倉時代までさかのぼると言われていますが、有名になったのは江戸時代の事。

筑前国(現在の福岡県西部)を治めていた、親子二代に渡って名将と呼ばれた、黒田官兵衛の息子である、黒田長政が、江戸幕府への献上品とされた事が、名前の由来だそうです。

正統派に合わせるなら「お太鼓結び」を、遊び心でコーディネートをするなら「角出し」などの結び方もオススメです。

名古屋帯の仕立て方

また仕立て方には「松葉仕立て」「開き仕立て」「名古屋仕立て」「京袋帯」などがあり、しっかりした織りの帯は芯を入れずに仕立てる場合もあります。

柄ゆきは、袋帯と同様に「全通・六通・ポイント柄(お太鼓柄)」の3種類があります。

名古屋帯は、軽いフォーマルシーンから普段着まで活躍します。現代ではもっとも使いやすく、もっとも出番の多い帯と言えそうです。

「名古屋仕立て」の名古屋帯

「名古屋仕立て」の名古屋帯は、手先から太鼓までの部分を半分に折って縫い合わせたものを指します。

名古屋仕立てのメリットは、初めから手先が折ってあるので初心者さんには結びやすい状態となっています。

デメリットは収納時の複雑な折り畳み方です。

名古屋仕立ての場合、畳み方を間違えると、お太鼓の部分にシワが入ったりします。

そして、もう一つのデメリットは胴部分の前幅を自分で調整できない所にあります。

もちろん、新品の場合は仕立てる時に、好みの幅で仕立ててもらう事も可能ですが、リサイクル品の帯となると、仕立て上がりを使う事になります。

「松葉仕立て」の名古屋帯

「松葉仕立て」の名古屋帯は、手先の部分を先端から約15~30cmほど折って縫い付けた仕立てです。

松葉仕立てのメリットは「前幅の調整ができる」ところと、手先部分が折ってあるので、前幅を決めやすいところです。

一般的に身長の低い方は前幅を狭めに、高い方は広めにすることで、着姿を美しくみせることができます。

デメリットは収納時の折り畳み方です。

慣れてしまえばどいうという事も無いのですが、松葉仕立ての名古屋帯は、名古屋仕立ての名古屋帯よりも少しやっかいです。

「開き仕立て」の名古屋帯

名古屋仕立てや松葉仕立てと違い、開き仕立ての名古屋帯は「フラットな状態」で仕立てられたものです。

開き仕立てのメリットは「前幅を決めれる」そして「畳みやすい」というところがあります。

形状は袋帯と似ているフラットタイプなので、畳みやすく収納がしやすいです。

デメリットとしては、名古屋仕立てや松葉仕立てよりも着付けるのが少し手間、といったところでしょうか。

京袋帯(袋名古屋帯)

京袋帯というものがあります。袋名古屋帯とも呼ばれます。

これは袋帯という名称がついていますが、区分的には名古屋帯に入ります。

理由は、袋帯はお太鼓結びをする際に「二重太鼓」にするのですが、京袋帯は「一重太鼓」にするからです。

名古屋帯は基本的に袋帯の「簡略化」をしているので、京袋帯も簡略化の部類に入るからです。

京袋帯は、袋帯の良さを取りつつ簡略化されたものです。

稀に、持っている袋帯のデザインが気に入っているので、京袋帯に仕立て直すなどの場面を見かけます。

気に入った袋帯をリサイクル品で買い、京袋帯に仕立て直すというのもアリかもしれませんね。

八寸名古屋帯と九寸名古屋帯の違い

名古屋帯は仕立てる前の幅によって、九寸幅と八寸幅に分かれます。

九寸名古屋帯はフォーマルとか、八寸名古屋帯はカジュアルだとか言われますが、結果としてはそうなる事が多いのですが、あくまで、仕立てる前の反物の幅となります。

九寸名古屋帯

一般的に名古屋帯と呼ばれるのは「九寸名古屋帯」です。

九寸とは「鯨尺で測った帯幅」のこと。

織りあがりの時点で九寸の幅になっているタイプの帯を九寸名古屋帯、八寸になっている帯を八寸名古屋帯と呼びます。

九寸名古屋帯は、仕立てるときに両端の耳を折りこみ、帯芯を入れます。

そのため、仕立て上がりの帯幅は八寸名古屋帯と同じ31cmほどです。

帯芯を入れて仕立てるので、帯の生地そのものには縮緬、塩瀬、綸子などの柔らかなものが使われます。

八寸名古屋帯

八寸名古屋帯は、帯の幅が初めから八寸(約31cm)に織り上げられた帯です。

帯の端をかがって仕立てるので「かがり帯」と呼ばれることもあります。

一般的には「松葉仕立て」に仕立てられる帯で、胴の部分の幅を自分の好みに合わせて決めることができます。

八寸名古屋帯を仕立てるときには、帯芯は入れません。

帯地自体にはしっかりした、厚手の織物が使われます。

代表的な帯地には、博多織や綴れ織、紬があげられます。

特に博多織の八寸名古屋帯は活躍する季節が長く、しめ心地も優れていることから、愛用者の多い帯のひとつです。

九寸名古屋帯も八寸名古屋帯も格の違いはなく、見た目もほとんど変わりませんが、帯の両端の処理の仕方や仕立て方で判別できます。

八寸幅は紬地やしっかりとした織りの場合が多いので、帯芯を入れずに仕立てられることが多く、端もかがるだけのものが多いです。

九寸幅は細い糸などを使っている場合が多いので、生地が柔らかく、端を織り込み、帯芯を入れる場合が多くなります。

リサイクル名古屋帯の幅は狭い物も

名古屋帯は一般的には、幅31cmに仕立て上げられます。

八寸幅(約31cm)はそのままかがるので帯幅は約31cm、九寸幅(約34cm)で、両端を中に縫い込むので帯幅は約31cm、となります。

ただしリサイクル品は、最初に仕立てられた方のオーダーで仕立てられるので、細い物は28cm程度のものも、ざらに出てきます。

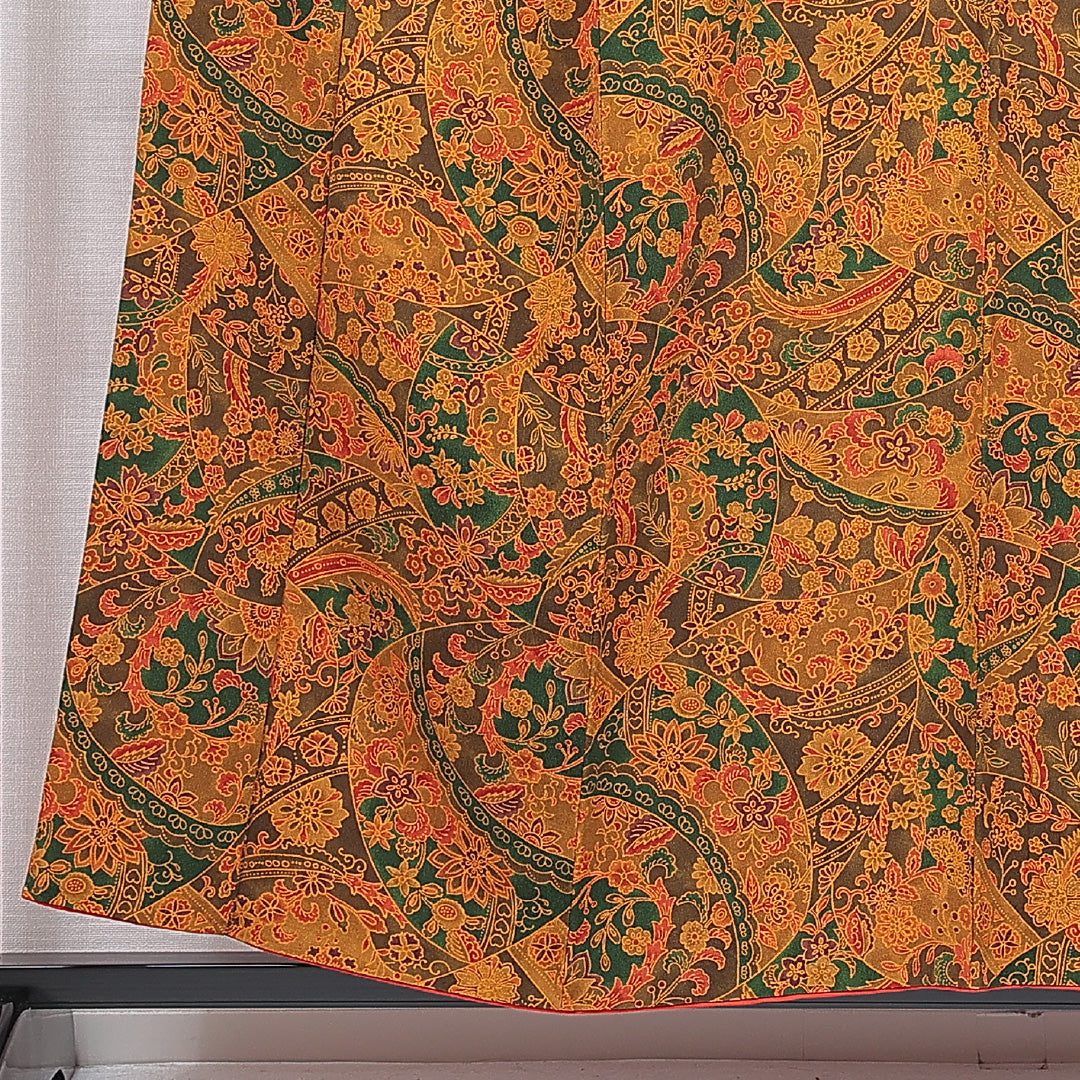

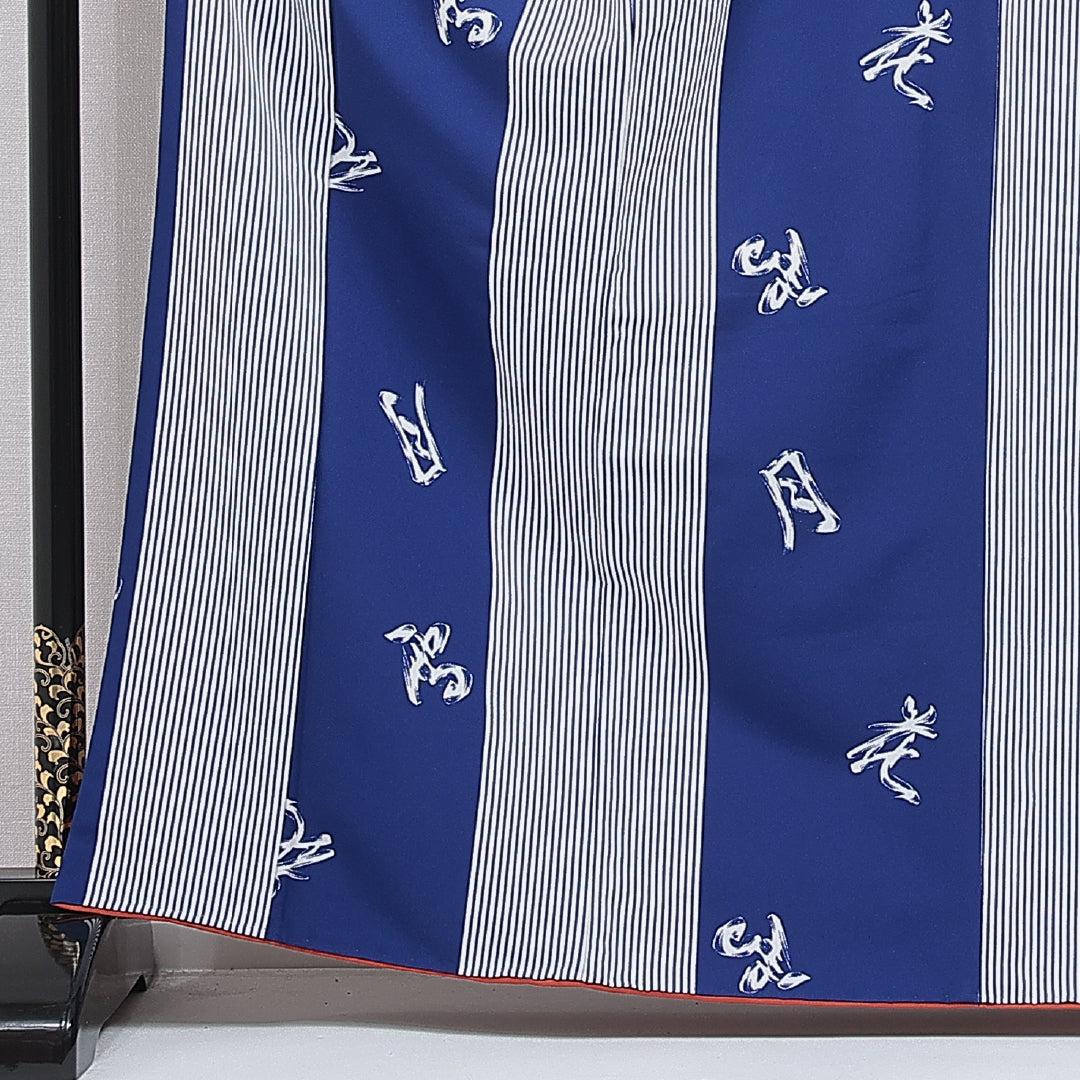

アンティーク名古屋帯は種類が様々

アンティーク物の名古屋帯は種類もサイズもバラバラなものも多く見られます。

その歴史が大きく関係してきますが、ハンドメイドと思われる物だったり、丸帯をリメイクされたものも見受けられます。

アンティーク物の名古屋帯は格などは気にせずにコーディネートを楽しむのも和装の楽しみ方ですね。

まとめ

「着物1枚に帯3本」と言われるように、着姿の印象を大きく左右する帯。そのなかでも名古屋帯には、華やかなものから粋なものまで幅広い種類が存在します。

技法や色柄もさまざまです。

仕立て方にも好みが出ます。

知れば知るほど奥深い名古屋帯は、ぜひ、リサイクルも活用してください。

現代ものには見られない、レトロな名古屋帯の良さがあるはずです。

着物生活に欠かせない名古屋帯だからこそ、こだわりの1本を探してみてくださいね。