帯の匂いの取り方と原因。見えない帯芯が原因⁉~着物ケアシリーズ4~

大切にしまっておいたはずの帯が、変な臭い…それ、もしかしたらカビが生えてしまったのかもしれません。

着物のカビと違い、帯のカビは目に見えないことも多いもの。

では、どこにカビが発生しているのかと言うと…。

今回はカビなどの帯の臭いの原因や、その対処法について紹介します。

目次

帯の臭いの原因の多くはカビ

体にぴたっと密着させる帯は、思った以上に汗を吸っています。

また帯に体温が残ったままで保管すると、カビの原因に。

収納する前にしっかり干して、汗や体温を抜くことが重要です。

帯や着物がカビ臭くなるのは、正確にはカビ自体の臭いではありません。

「カビの臭い」と感じるのは、多くの場合、カビ菌が増えることで増幅する雑菌のせいです。

また、防虫剤などの化合物が雑菌の臭いと結合している場合も少なくありません。

カビや臭いに気がついたら、早めに対処しましょう。

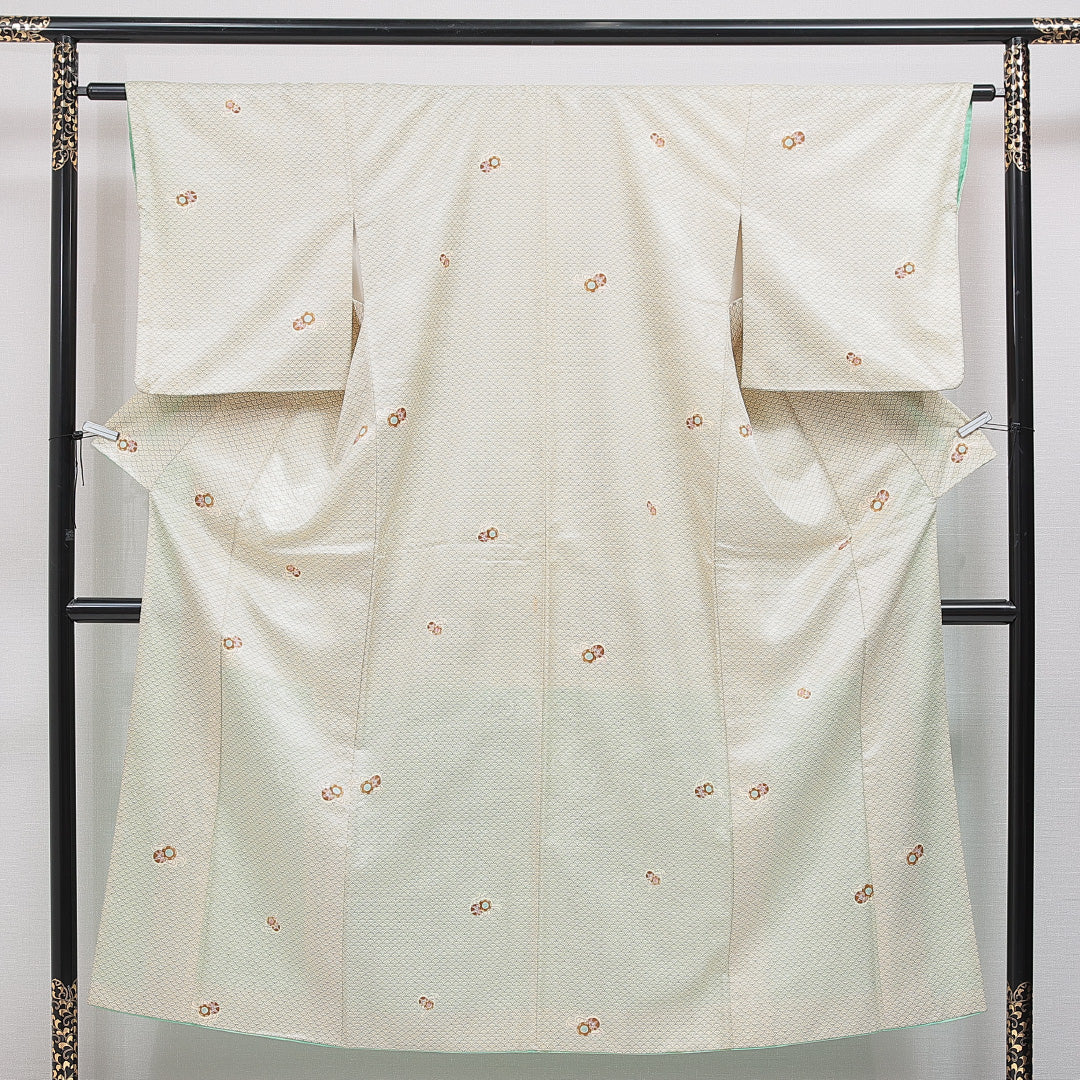

カビはふわふわした白い状態から、黄色、茶色へと変化し、これが黄変と言われるものの一種です。

変色したカビは繊維の奥に深く根を張り、自分で取ろうとすると生地を傷めます。

カビの状態が悪化してしまったら、専門の業者に相談してくださいね。

見た目にはカビがないのにカビの匂いがする

カビの臭いがするのに帯の表面にはなにもないという場合、カビているのは「帯芯」かもしれません。

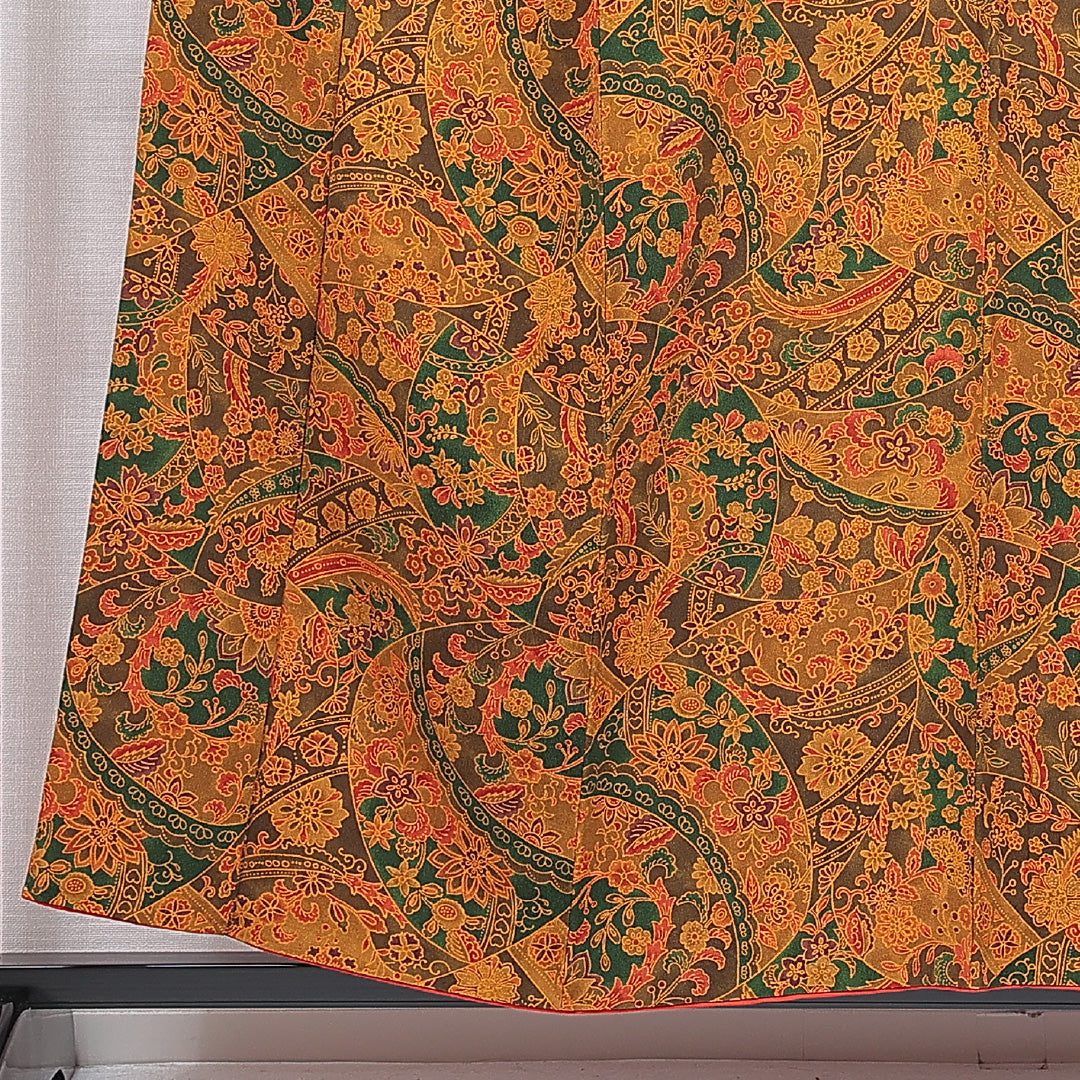

帯芯とは、帯の中に縫いこまれた芯のこと。帯の硬さを調節する役割のものです。

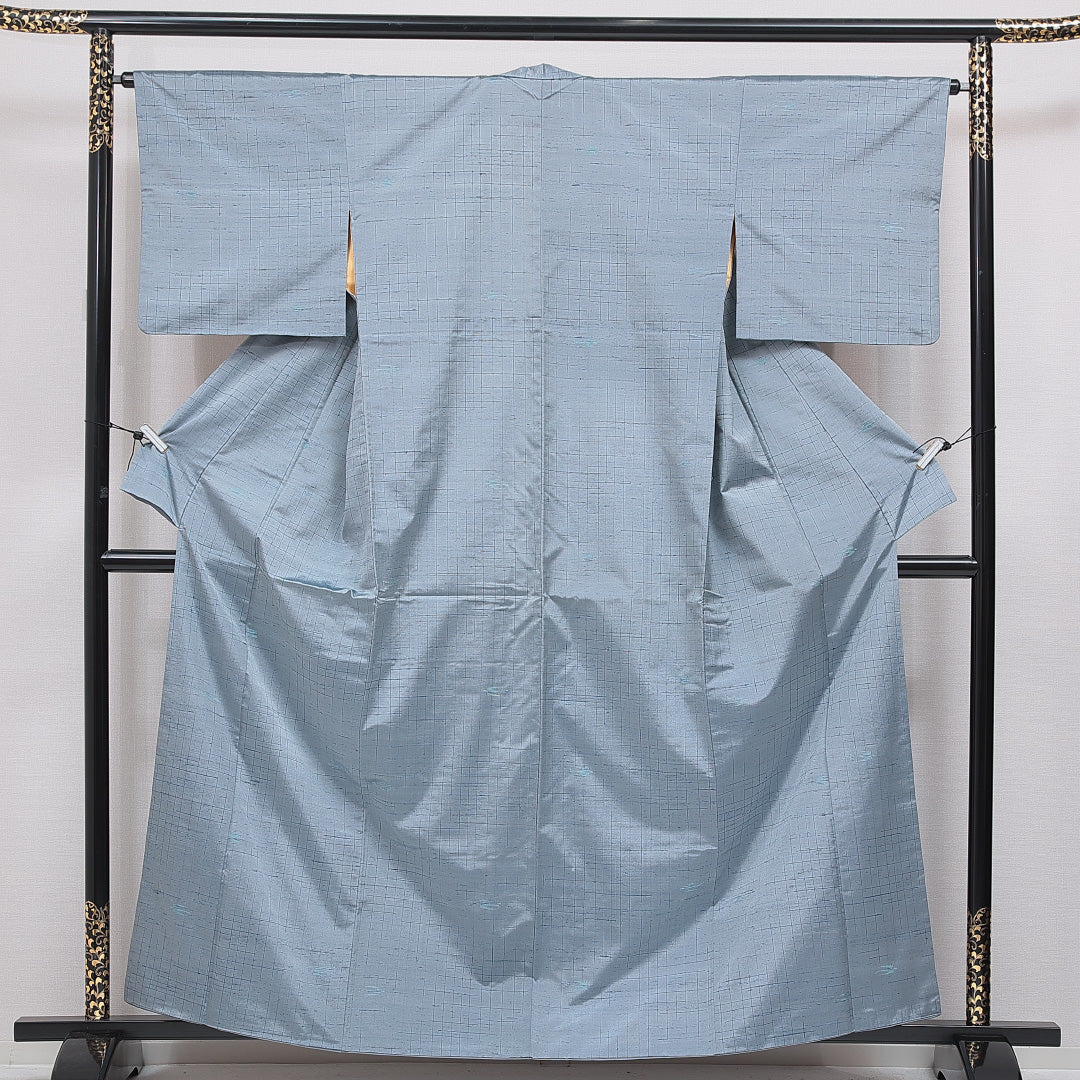

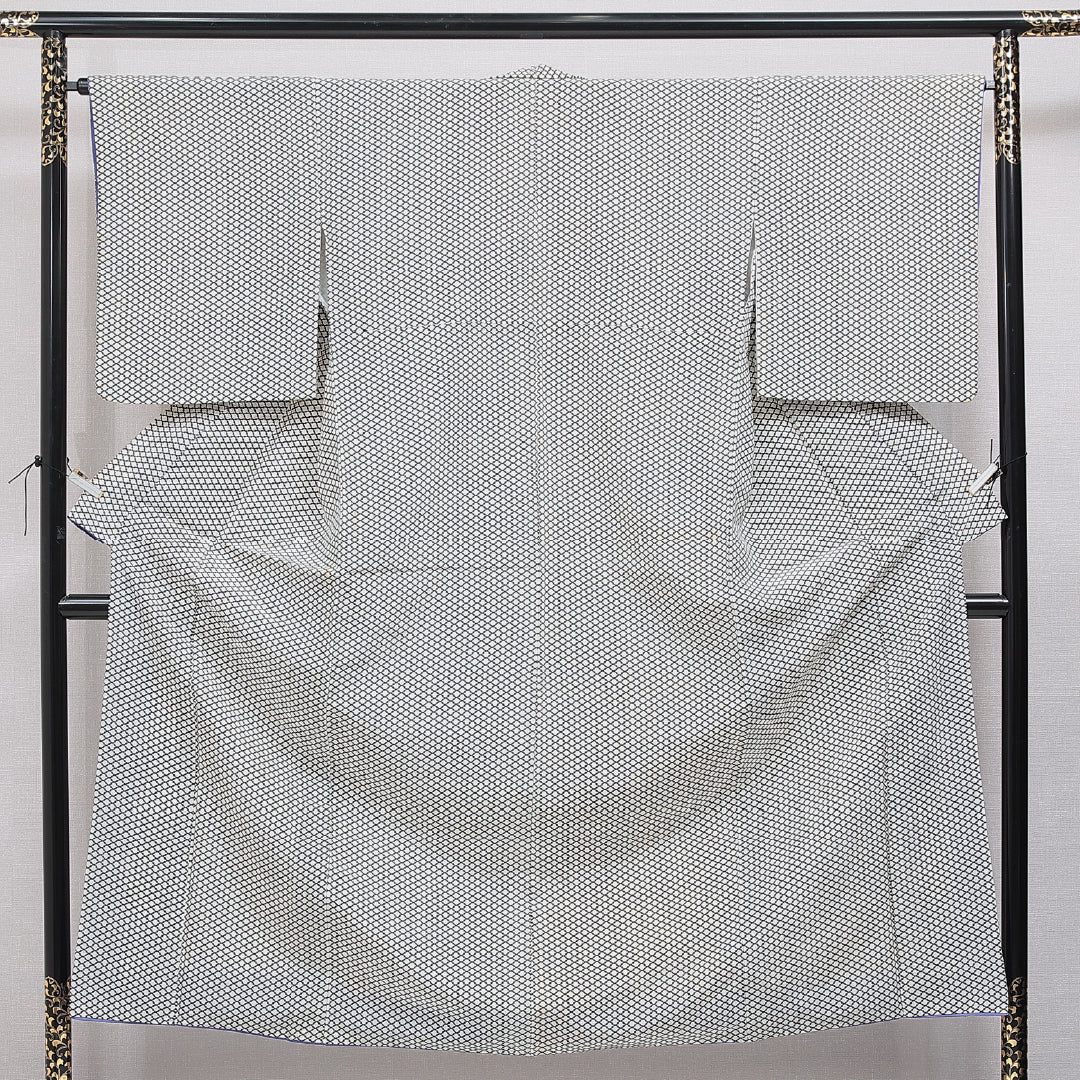

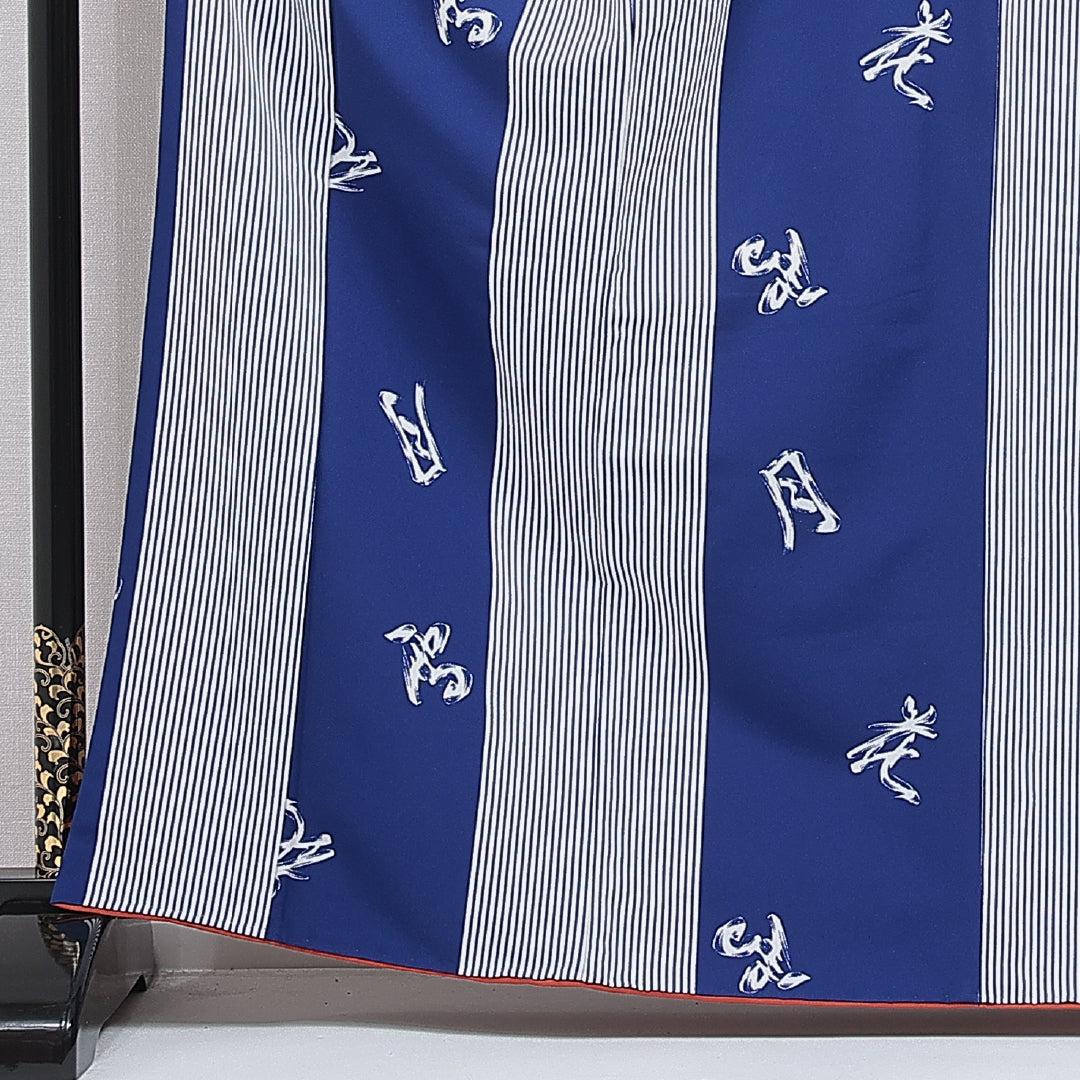

綿やウール、麻など素材は帯にあわせて変わり、袋帯や九寸名古屋帯、半幅帯などに使われており、博多帯のような単衣の帯の場合は、帯芯はありません。

この帯芯は帯の内側にあるので湿気を含みやすく、カビの原因となることがあるのです。

帯芯は、帯の上から確認することができず、カビが根を張ってしまった場合には自分で対処するのは難しい場所です。

状態が悪化した場合は、悉皆屋さんに依頼すると、帯芯を取り換えてくれます。

帯のクリーニングを請け負う業者もありますが、素材によっては帯が張りを失う場合も。

大切な帯にカビが生えたときには、やはり帯芯を取り換え、仕立て直してもらうのが安心です。

自分で帯の臭いをとるには

カビが表面だけについている、あるいは単純にほかのものの臭いが移っただけという場合には、自宅のお手入れで臭いを落とせることもあります。

着物にも使える、臭いの取り方の基本をまとめました。

① カビを取る

まずは表面についたカビを落としましょう。

すでに変色がすすんだカビは無暗に触らず、専門の業者に持ち込みます。

初期の白いカビだけであれば、まずは自宅でお手入れしてみましょう。

帯を広げてハンガーにつるし、乾いた布で軽くカビをこすります。

さらに裏から叩き、付着したカビを落としましょう。

ポイントは、カビ菌が広がらないようにすることです。

部屋の中にカビ菌が落ちると、他の衣類や着物にも広がってしまいます。

カビを取るのは直射日光が当たらない屋外で、マスクや手袋を使って行ってください。

② 臭いがひどい場合はアイロンを

臭いがひどい場合、素材が絹以外の帯であれば、アイロンのスチーム機能を使う方法もあります。

帯から離れた位置でアイロンからスチームを出し、蒸気がかすかに帯に触れるようにしましょう。

湿気を帯びた空気を帯が吸い込み、それを吐き出す過程で、臭いのもとも消えてくれます。

帯が濡れるようではやり過ぎなので注意が必要です。

ポイントは直接スチームアイロンをあてないことです。

直接スチームをあてると、帯芯に水分が残ってしまい、新たなカビの原因を作ってしまうからです。

その他、少し湿らした「手ぬぐい」を、あて布にしてアイロンをあてるという方法もあります。

こちらも濡れすぎないように注意が必要です。

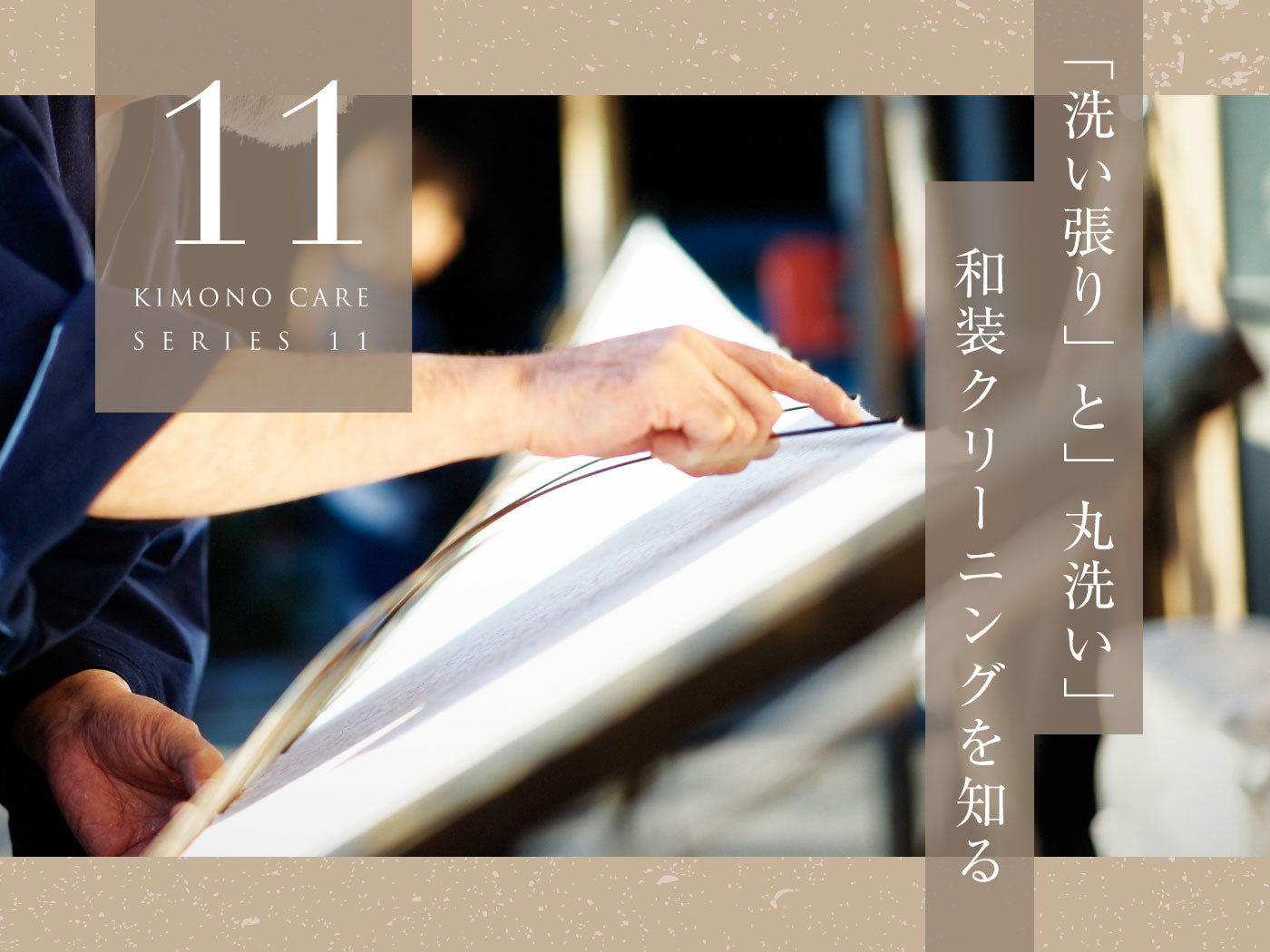

③ 陰干しする

表面のカビが取れたら、次は陰干しです。

食べ物や煙が臭いの原因の場合も、しばらく陰干ししておくことで臭いが抜けます。

陰干しは部屋の中で行いますが、直射日光があたったり、紫外線を発する蛍光灯の直下などは、ヤケが発生する恐れがあるので注意が必要です。

表面のカビやゴミを落としたら、ハンガーにつるしたまま、屋内の風通しの良い場所へ移動させましょう。

アイロンを使った場合は特にしっかりと陰干しをしておきましょう。

④ 緑茶を消臭剤にする

帯を良く乾燥させたら、たとう紙に包んで保管します。

新しいたとう紙に定期的に取り換えることも、カビの発生を防ぐコツです。

古いたとう紙を使いまわすと、カビの発生を促進させてしまう場合があります。(※目安としては半年〜1年程度で交換)

また、そのとき、フライパンで乾煎りした緑茶の葉を半紙に包んだものを一緒に入れておくと、臭い消しとして効果を発揮します。

緑茶を使った消臭剤(カテキン)は、古くから伝わる知恵です。

自然の原料を使っているのでほかの防虫剤などと反応することもなく、お子さんがいる家庭でも安心して使えます。

ただし、緑茶が帯に触れると変色の原因になります。必ず紙に包み、葉が外に出ないようにしてください。

これはNG!帯の臭いを取るときの間違った対処法

帯や着物は、洋服とは扱いが異なります。洋装に慣れている人が同じように手入れをしようとすると、帯を傷めてしまうことも。

臭いを取ろうとしてやりがちな、NG行為を見てみましょう。

自宅で洗濯するのはNG

前述のように、帯を洗濯することはあまりおすすめしません。

帯がふにゃふにゃになってしまうからです。

特に自宅で、洗濯機を使って洗える素材の帯だとしても、着物と違って帯の洗濯は素人には難しい作業です。

例外は木綿やポリエステルでできた、浴衣用の単衣帯でしょうか。

また「洗える」と表記されたアイテムは、自分でお手入れできるように作られていることがあります。

そうした帯は、メーカーが洗い方を教えてくれるはずです。

いずれにせよ、張りのあるしめ心地は帯の命です。

洗濯する場合は素材や手順を良く確認し、基本的にはプロにお任せしましょう。

濡れたタオルで拭くのはNG

これも素材によるのですが、正絹の帯を濡れタオルなどで強くこするのは厳禁です。

濡れた場所が染みの原因になるほか、生地が傷んで毛羽立ちます。

カビを取るときもゴシゴシこするのではなく、飽くまで優しく、はたくようにするのがコツです。

帯が汗を吸い、ずっしり重くなったようなときには、軽く水をスプレーして陰干しする方法もあります。

その際にもこすったり、タオルで強く押したりしてはいけません。

汗を薄めるような気持ちで、汗を吸った箇所をほんのり湿らせてください。

ただし刺繍や絞りなどの繊細な細工の箇所や大切な帯には、この方法も避けたほうが無難です。

アルコールや日光で除菌するのはNG

「カビを除菌しよう!」と思って、アルコールや除菌スプレーを使ってはいけません。

濡れたところが染みになるうえ、化学物質が染料に反応して変色することもあります。

また、長い時間日光に当てておくのも帯を傷めたり、ヤケの原因のひとつです。

虫干しやカビを取った後は、陰干しが鉄則。

紫外線を発する電灯の光が長時間あたる場所も避けたほうが良いでしょう。

とはいえ、雨の日や湿度の高い曇りの日に帯を干すと、かえって湿気を吸い込んでしまいます。

タンスの中の着物をまとめてお手入れするときは、日差しの強い夏場を避け、空気が乾燥した晴れた日がおすすめです。

まとめ

長く、大切に使いたい帯だからこそ、臭いの原因となるカビを寄せ付けない工夫が必要です。

帯のお手入れは、それほど難しいことではありません。

年に何度かの虫干しと、解いた後のお手入れさえきちんとすれば、何十年も使い続けることができます。

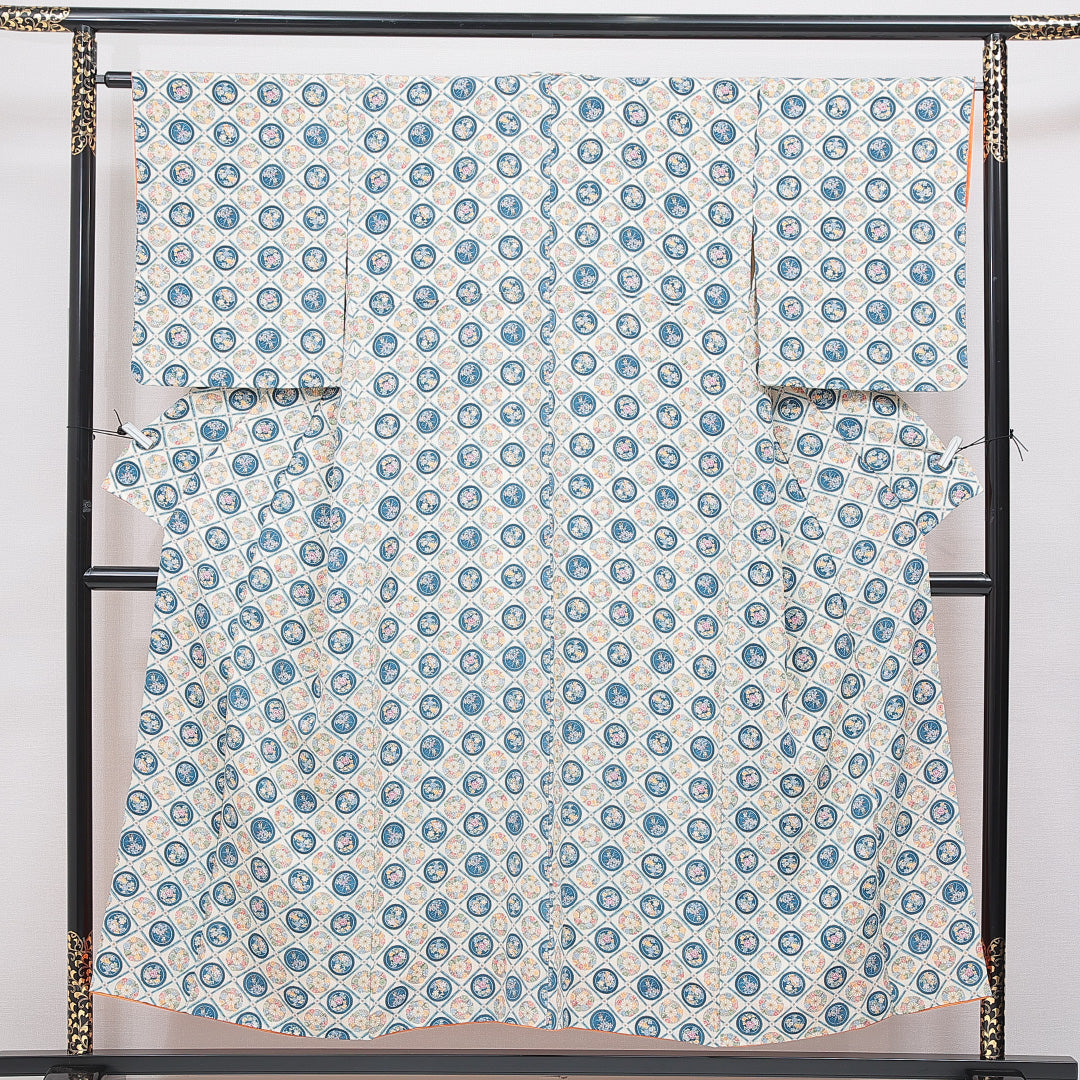

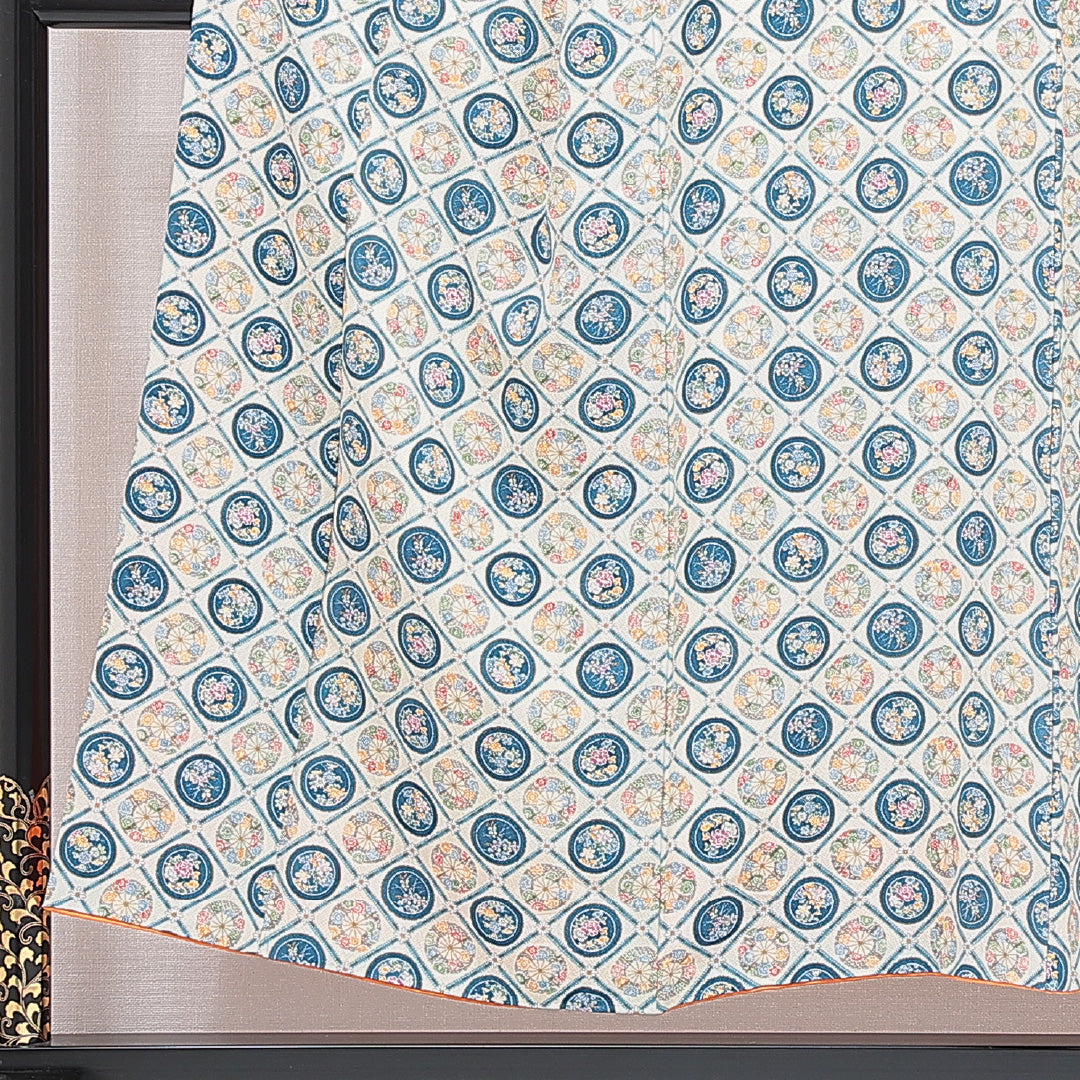

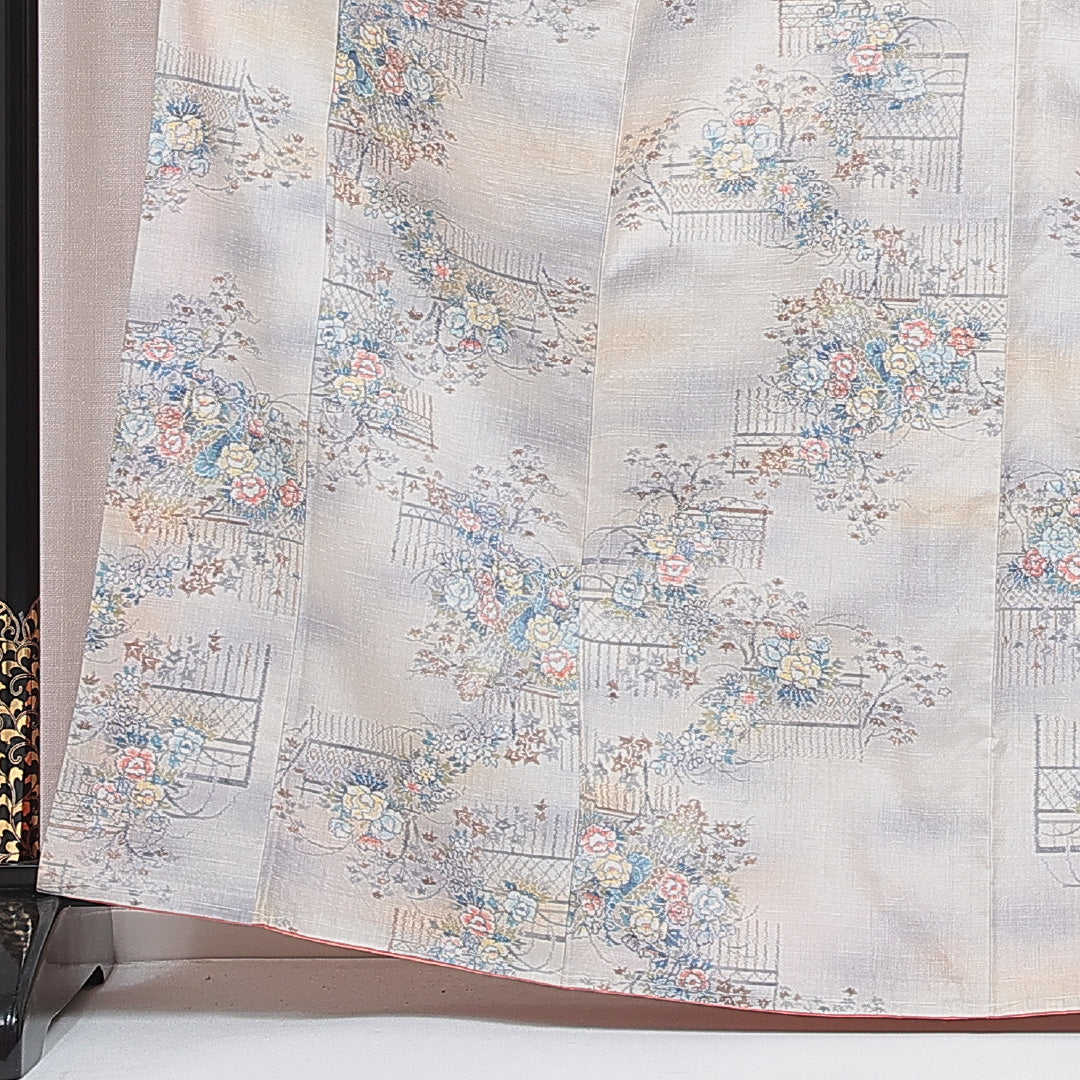

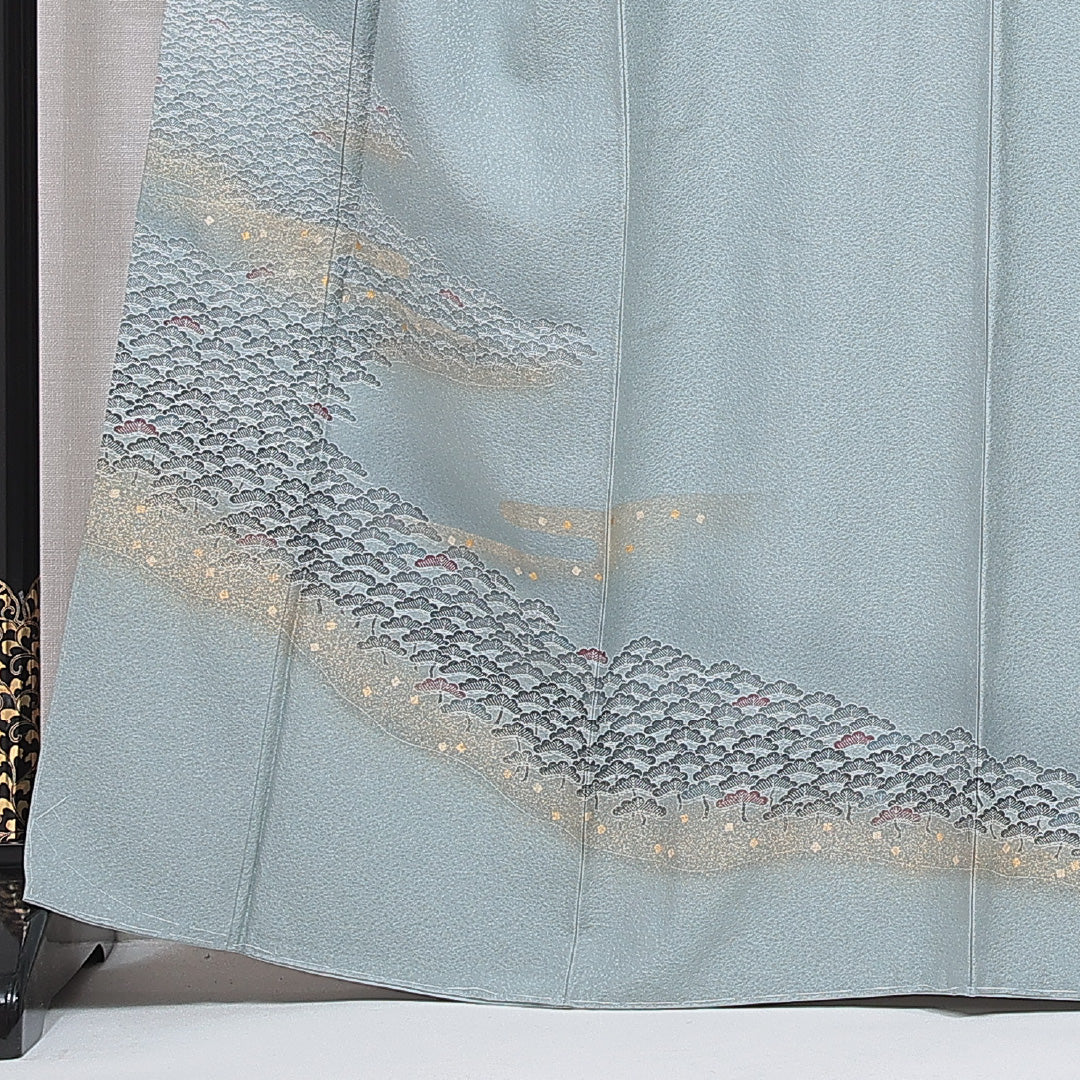

そうして大事にされてきた古い時代の帯は、リサイクル帯として現代の着物好きの手に渡っています。

良い帯は、まだまだずっと活躍してくれるもの。イヤな臭いがつかないよう、丁寧にお手入れしていきましょう。