記事 : お茶席にふさわしい着物・帯・小物の選び方とは?お茶席のシーン別にコツをお伝えします

お茶席にふさわしい着物・帯・小物の選び方とは?お茶席のシーン別にコツをお伝えします

お茶席に参加するとき、「どんな着物を着ればいいんだろう?」「帯や小物はどう合わせたらいいのかな?」と迷う方も多いと思います。

特に初心者の方にとって、茶道の場は少し特別で、マナーや雰囲気に合わせるのが難しいと感じられるかもしれません。

でも心配はいりません。お茶席の着物選びで大切なのは「清楚で落ち着いた雰囲気を大事にすること」。

高価な着物を揃える必要はありませんし、ルールも「知っておけば安心」程度のことが多いんです。

ここでは、実際に茶道を習っている方の体験や和装の専門的な知識をもとに、シーン別にわかりやすくご紹介していきます。

茶道のお稽古のときにはどんな着物や帯が良いかの?

まずは日々のお稽古。ここで大切なのは「気軽さ」と「清潔感」です。

毎週のように通う稽古に、豪華な訪問着や金銀の帯を締める必要はありません。むしろ、そうした装いは場にそぐわないこともあります。

お稽古のときのおすすめの着物・帯

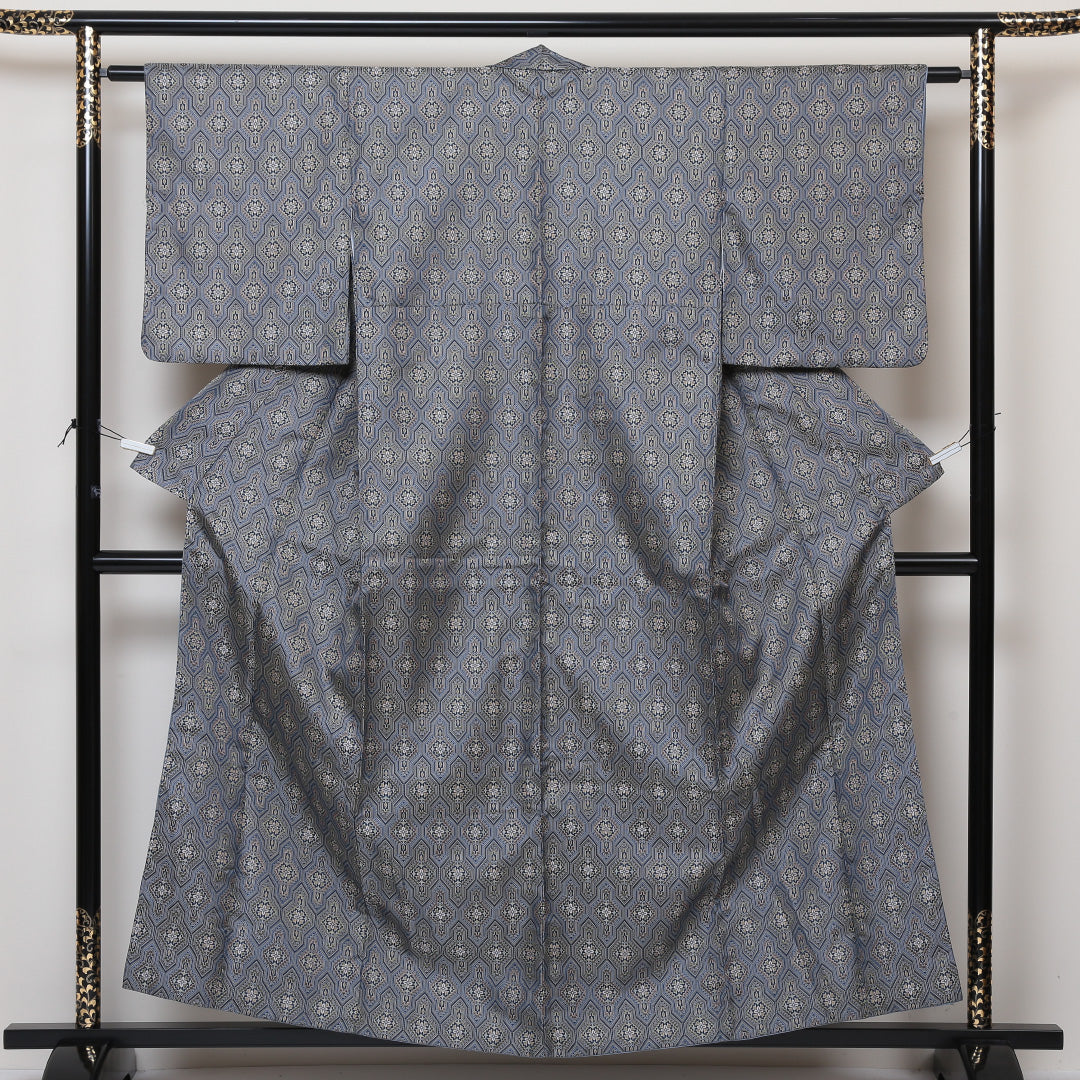

おすすめは小紋や紬、色無地といった、動きやすくて扱いやすい着物。

多少シワが寄っても気にならない素材(正絹がオススメ)なら、正座での稽古も安心です。

色合いは淡いベージュやクリーム、藤色や桜色など、落ち着きがありつつも清潔感のあるものが良いでしょう。

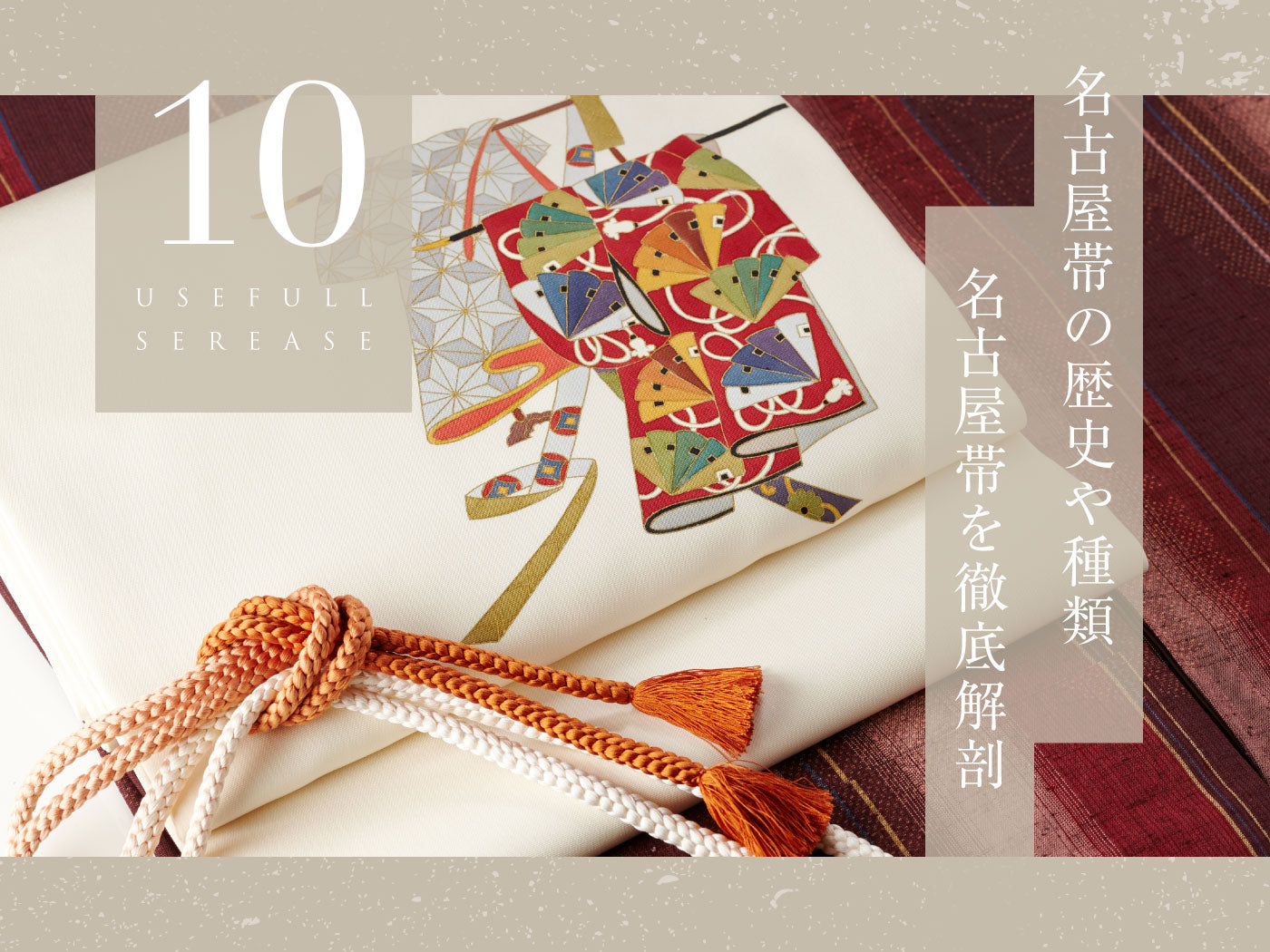

お稽古のときのおすすめの帯

帯は名古屋帯や半幅帯など、軽くて結びやすいものが一番です。稽古場では着脱も多いので、扱いやすさが大事。

柄も控えめで無地に近いものなら、どんな着物にも合わせやすく、長く愛用できます。

はじめてのお茶席におすすめの着物・帯

初めて正式なお茶席に参加するとなると、何を着ればいいのか不安になるものです。

ここで大切なのは「清楚さ」と「謙虚さ」。

先生や先輩に気を遣わせないよう、落ち着いた装いを選ぶのが安心です。

小紋や色無地の中でも、淡い水色や藤色、薄いグレーなどの清楚な色味は好印象を与えます。

派手すぎる訪問着や煌びやかな帯は、初めての場には少し重すぎる場合があります。

帯はシンプルな名古屋帯か、上品な袋帯が無難です。

柄は吉祥文様や幾何学模様など控えめなものを選ぶと、華美になりすぎず品よくまとまります。

小物も白や淡い色で統一感を持たせると安心。初めてのお茶席は「場になじむこと」が一番大事なので、控えめを意識してみましょう。

改まった席におすすめの着物・帯

お茶の先生が主催するお茶会や、年の初めに行われる「初釜」のような改まった席では、ある程度の格を意識する必要があります。

一つ紋付きの色無地が王道

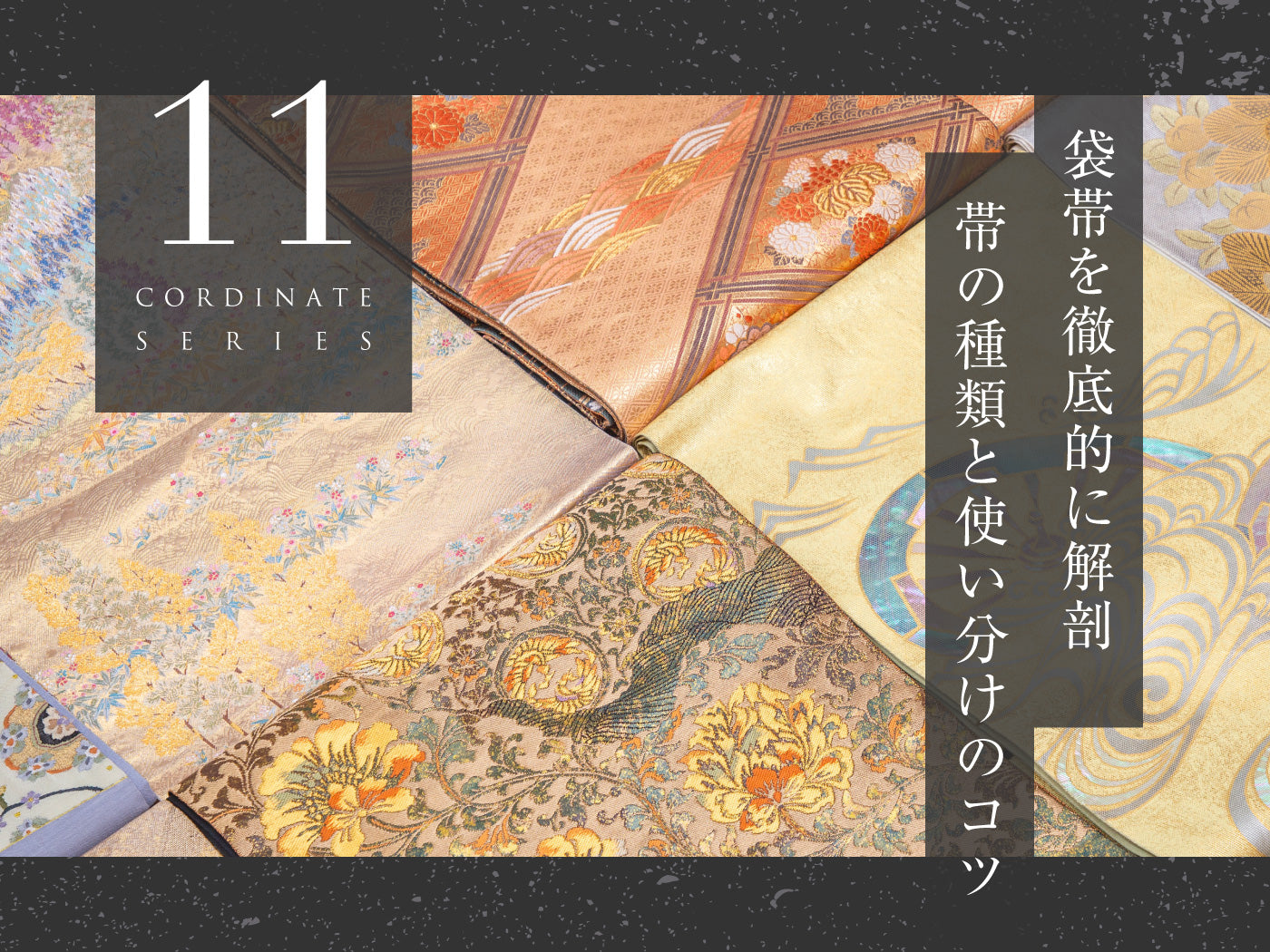

茶道の王道コーディネートは、一つ紋付きの色無地と古典柄の袋帯の組み合わせ。

この組み合わせが最もスタンダードでどんなお茶会でも安心して参加できるコーディネートです。

色無地と並ぶ一つ紋付きの江戸小紋

江戸小紋も色無地同様、一つ紋が入る事で略礼装として着用できるお着物です。

江戸小紋は江戸五役と呼ばれる格の高い柄(鮫・万筋・行儀・大小霰・角通し)がオススメです。

控え目な付下げもおすすめ

訪問着よりも控え目となる付下げもおすすめです。

付下げはシンプルでシックなデザインも多く、柄の内容によっては季節感を出すことも得意分野となります。

華やかさが必要なら訪問着

訪問着は裾や肩、袖に模様があり、全体の調和がとれた華やかさを持っています。

柄の内容によっては季節感を出すことも得意分野となります。

色留袖もおすすめ

格が高くならないように気を付ける必要がありますが、色留袖もおすすめの着物です。

古典柄の入った袋帯が基本

帯は袋帯が基本。金銀箔や格調高い織りを使った帯なら、訪問着や色留袖とよく合います。

ただし、豪華すぎて主張が強すぎる柄は避け、あくまで茶席にふさわしい落ち着きある華やかさを心がけましょう。

小物も上質な素材を使い、全体の格をそろえると安心です。

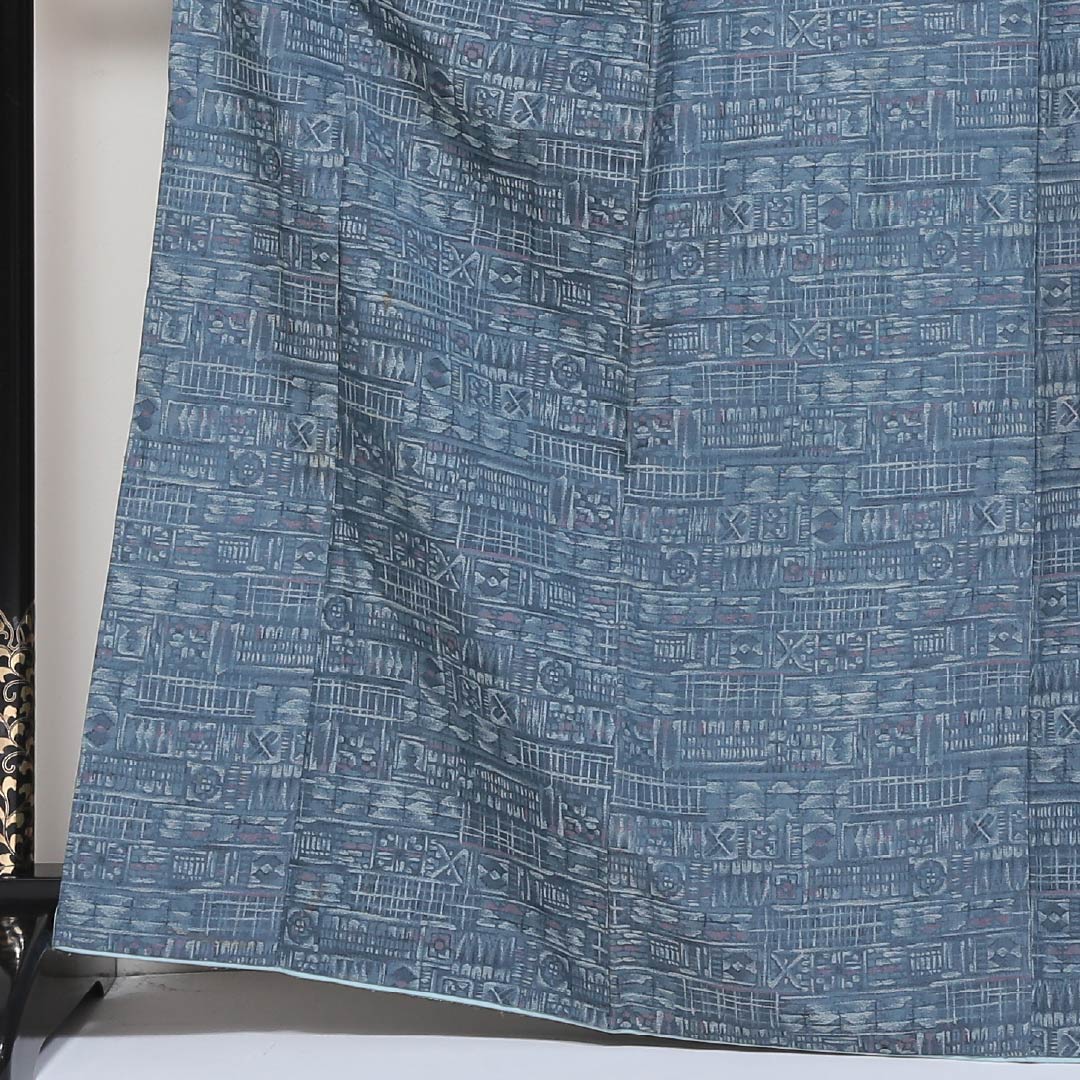

知人や友人との気軽なお茶会

お稽古仲間や友人との集まりとして開かれる気軽なお茶会では、もう少し自由度が高まります。

紬や小紋など、少し洒落たカジュアル寄りの着物でも十分。むしろ、堅苦しくない方が会話も弾みやすいものです。

紬地やお召地のお着物は、あえて格を崩す趣を凝らした個性があり、遊び心を感じさせてくれます。

帯は名古屋帯や半幅帯など軽やかなものを合わせて。季節感のある柄や、ちょっと変わった意匠を取り入れると、話題づくりにもなります。

小物も自由に楽しめる場なので、帯締めや帯揚げでアクセントを効かせるのもおすすめ。

ただし、あくまでも「お茶席」ですから、派手すぎない程度にとどめると上品さが保てます。

季節のお茶会におすすめの着物・帯

お茶席の大きな魅力は、季節の移ろいを大切にしているところです。

掛け軸や花、お菓子や器にまで季節が映し出されるため、着物や帯もその流れに寄り添うと一層喜ばれます。

春なら桜や若草色を取り入れた装い、夏は絽や紗といった透け感のある素材で涼やかさを表現します。

帯も同じように、春は桜や流水、夏は波や水草、秋はススキや紅葉、冬は雪や南天といった柄を選ぶと季節感が引き立ちます。

小物も合わせて色を変えると、全体がまとまり、見る人にも季節を感じてもらえるでしょう。

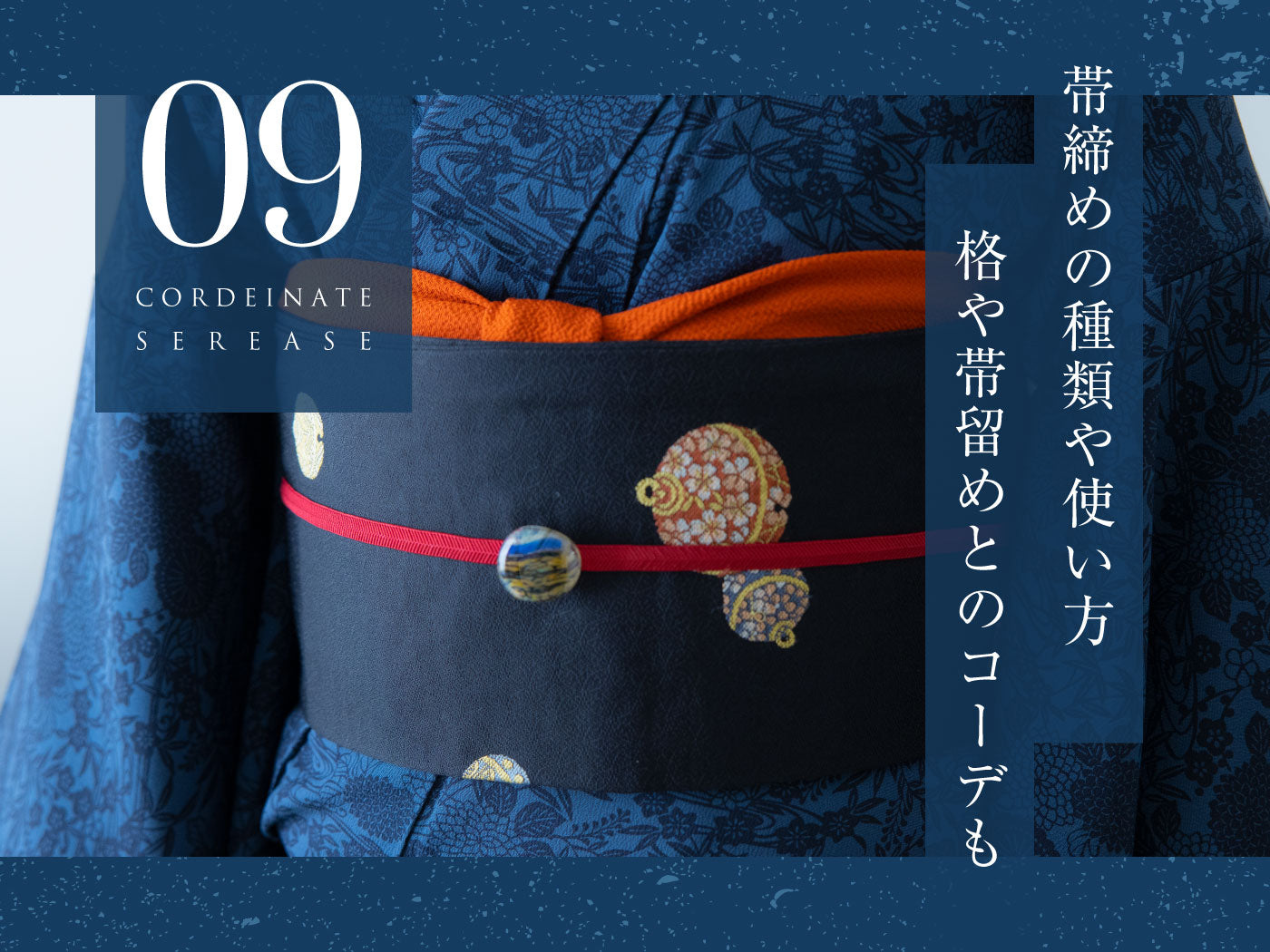

小物の選び方

着物や帯を決めても、小物を間違えると全体の印象が崩れてしまいます。それだけ小物は大事な役割を持っています。

基本は「派手すぎず、落ち着いた色合い」を意識すること。帯揚げや帯締めは白や淡色を基調にすると安心です。

そこに季節の色を少し加えると、一気に雰囲気が変わります。

例えば春なら淡いピンク、夏は水色や白、秋はえんじや茶、冬は深緑や灰色など。差し色をうまく取り入れると、着物姿全体にまとまりが出ます。

重ね衿も同じで、あまり派手にならないように控えめな色を選ぶと清楚さが際立ちます。

小物は「さりげなく季節を添える」くらいの気持ちで取り入れるのがちょうどいいでしょう。

お茶席で初心者がまず揃えたいもの

「全部を揃えるのは大変そう…」と思う方も多いはず。そんなときは、まず以下の基本セットがあれば安心です。

- 落ち着いた色合いの小紋または色無地

- シンプルな名古屋帯

- 白や淡色の帯揚げ・帯締め

- 季節を少し意識した帯(余裕があれば)

これらがあれば、お稽古から初めてのお茶席、仲間との集まりまで幅広く対応できます。

慣れてきたら訪問着や袋帯、季節ごとの小物を少しずつ揃えていけば十分です。

まとめ

お茶席の装いは「清楚さ」「落ち着き」「調和」が基本です。

お稽古では扱いやすさを、初めてのお茶席では控えめさを、改まった席では格を、仲間との集まりでは少しおしゃれ心を、そして季節のお茶会では四季の彩りを。

それぞれのシーンに合った装いを心がければ、安心して茶席に臨むことができます。

難しく考えすぎず、まずは「清潔感があって場に調和すること」を意識してみましょう。

そうすれば自然と、帯や小物の選び方も見えてきます。

そして何より大切なのは「お茶の時間を楽しむ気持ち」。

着物や帯、小物はその時間を彩る道具にすぎません。自分に合った一枚を見つけて、お茶席のひとときを楽しんでみてください。