日本の伝統的な動物文様一覧 ~ 着物や帯によく使われる動物文様の意味や歴史を徹底追及

動物文様は、日本の着物や帯を彩る伝統的なデザインの中でも特に人気の高いジャンルです。

古来より人々は、鳥や獣、昆虫などに吉祥・長寿・繁栄・魔除けといった意味を託してきました。優美に羽ばたく鳥や愛らしい小動物は、装いに生命力や華やぎを添えます。

この記事では、日本の代表的な動物文様を取り上げ、それぞれの意味と歴史を詳しく解説します。柄の背景を知ることで、着物選びがより深く楽しくなるでしょう。

その他の文様は以下ページよりご参考ください。

尾長鳥(おながどり)

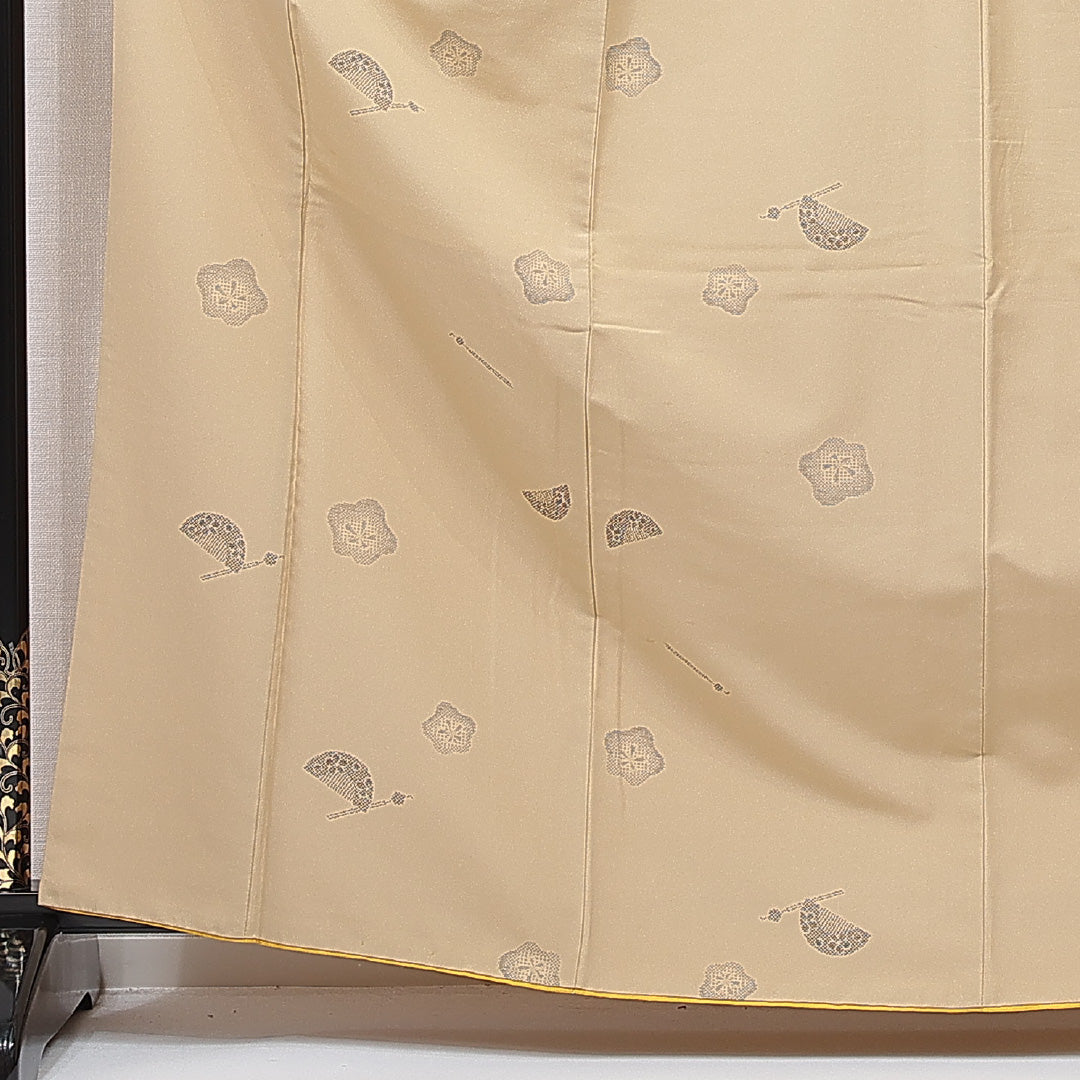

尾長鳥は、長く優美に伸びる尾羽を持つ鳥を描いた文様です。伸びやかで流れるような線は、着物や帯に品格と豪華さを与えます。

尾長鳥文様の意味

尾の長い鳥は、長寿・繁栄の象徴とされました。尾羽の優美さは美と高貴さを表し、慶事にふさわしい吉祥柄です。

尾長鳥文様の歴史

中国の絵画や染織にルーツを持ち、日本には奈良・平安期に伝来しました。能装束や婚礼衣装、留袖や振袖に多用され、豪華絢爛な印象を与える文様として定着しました。

→ 関連リンク:尾長鳥文様の商品一覧

花喰鳥(はなくいどり)

花喰鳥は、花をくわえたり、花の間を飛び交う鳥を表現した文様です。自然との調和を象徴し、優美で愛らしい雰囲気をまといます。

花喰鳥文様の意味

鳥は「幸福の使者」、花は「美と生命力」の象徴であり、組み合わせることで幸福と繁栄を表します。夫婦円満や恋愛成就の意味を込める場合もあります。

花喰鳥文様の歴史

奈良・平安時代の仏教美術や工芸品に多く見られ、染織品や調度にも広がりました。江戸時代以降は振袖や婚礼衣装に多用され、現在も華やかな意匠として人気です。

→ 関連リンク:花喰鳥文様の商品一覧

向かい鳥(むかいどり)

向かい鳥は、二羽の鳥が向かい合う姿を表現した文様です。左右対称の構図が安定感と調和を与え、着物や帯に格調を添えます。

向かい鳥文様の意味

向かい合う鳥は夫婦和合・円満を象徴します。調和や繁栄を願う吉祥柄として婚礼衣装に用いられてきました。

向かい鳥文様の歴史

中国唐代の文様にルーツを持ち、日本では平安時代から染織や蒔絵に登場しました。江戸時代には能装束や婚礼衣装に多く使われ、現在も振袖や袋帯の定番文様です。

→ 関連リンク:向かい鳥文様の商品一覧

鴛鴦(おしどり)

鴛鴦は、つがいで仲睦まじく泳ぐ姿で知られる水鳥をモチーフにした文様です。愛らしく華やかな印象を与えます。

鴛鴦文様の意味

鴛鴦は夫婦円満・家庭和合の象徴です。常に番(つがい)で過ごす習性から、良縁や結婚の吉祥文様として愛されてきました。

鴛鴦文様の歴史

中国では古代から婚礼文様として定着し、日本にも奈良時代に伝来しました。平安以降、婚礼衣装や調度に広がり、現代でも振袖や留袖など慶事の装いに多用されています。

→ 関連リンク:鴛鴦文様の商品一覧

鷹(たか)

鷹は、鋭い眼光と力強い翼を持つ猛禽類を描いた文様です。勇壮で堂々とした姿は、男性の着物や武士の装束にもよく用いられました。

鷹文様の意味

鷹は武勇・出世・繁栄の象徴です。獲物をしっかりと捉える姿から「的を外さない」という意味も込められています。

鷹文様の歴史

室町時代の武家文化の中で広まり、江戸時代には武士の裃や陣羽織、家紋にも用いられました。現在では男物の羽織や袴に見られることが多いです。

→ 関連リンク:鷹文様の商品一覧

鷺(さぎ)

鷺は、白く細身で優美な姿が特徴の水鳥を描いた文様です。涼やかで清楚な印象が、着物や帯に品の良さを与えます。

鷺文様の意味

白鷺は清浄・高貴・純潔の象徴です。水辺に住むことから豊穣や自然との調和を示す意味もあります。

鷺文様の歴史

平安時代の絵巻や蒔絵に登場し、中世以降は能装束や婚礼衣装に取り入れられました。江戸時代には浴衣や夏着物の意匠として人気を博しました。

→ 関連リンク:鷺文様の商品一覧

千鳥(ちどり)

千鳥は、群れをなして飛ぶ小鳥をモチーフにした文様です。水辺を飛び交う姿を波とともに描くことも多く、軽やかで愛らしい印象を与えます。

千鳥文様の意味

千鳥は「千取り」に通じ、勝運・目標達成の象徴とされました。群れをなす姿から、家内安全・仲間との絆を表す意味もあります。

千鳥文様の歴史

奈良時代から歌や絵画に登場し、江戸時代には浴衣や小紋に盛んに使われました。特に「波に千鳥」の意匠は、夏の着物の定番として親しまれています。

→ 関連リンク:千鳥文様の商品一覧

孔雀(くじゃく)

孔雀は、華麗な羽根を広げる姿が印象的な鳥で、その美しさを図案化した文様です。豪華で気品に満ちた意匠として着物や帯に映えます。

孔雀文様の意味

孔雀は仏教において慈悲・智慧を象徴する聖鳥です。邪気を払う力を持つとされ、吉祥のシンボルとして扱われてきました。

孔雀文様の歴史

古代インド・中国から仏教と共に伝わり、日本では正倉院宝物に孔雀の意匠が残されています。平安以降は仏教美術や能装束、婚礼衣装に取り入れられました。

→ 関連リンク:孔雀文様の商品一覧

雁(かり/がん)

雁は、群れをなして空を渡る渡り鳥を描いた文様です。V字型に飛ぶ姿は壮大で、季節の風情を添えます。

雁文様の意味

雁は家族の絆・夫婦円満の象徴です。また、渡り鳥であることから「帰ってくる」という意味を持ち、再会・無事帰還を祈る意匠とされました。

雁文様の歴史

平安時代から絵巻物や蒔絵に登場し、江戸時代には染織文様として盛んに使われました。秋冬の季節感を表す柄として、訪問着や帯に今も人気があります。

→ 関連リンク:雁文様の商品一覧

蜻蛉(とんぼ)

蜻蛉は、細長い体と大きな翅を持つ昆虫で、日本では古来「勝ち虫」と呼ばれました。その姿を描いた文様は勇ましさと瑞々しさを併せ持ちます。

蜻蛉文様の意味

蜻蛉は武運長久・勝利の象徴です。前にしか進まない習性から、不退転の精神を表す縁起柄とされました。

蜻蛉文様の歴史

古墳時代から蜻蛉を描いた埴輪が存在し、武士の間では戦勝祈願の意匠として重用されました。江戸期には武士の裃や刀装具の装飾にも多用されました。

→ 関連リンク:蜻蛉文様の商品一覧

蝶(ちょう)

蝶は、羽をひらひらと舞わせる姿が美しい昆虫です。優雅で可憐な印象を与える文様として、女性の着物に古くから親しまれています。

蝶文様の意味

蝶は変化・再生・不死を象徴します。幼虫から蛹を経て成虫へと変化する姿が、生命力や魂の不滅を表しています。

また、二羽の蝶は「夫婦和合」の意味を持ちます。

蝶文様の歴史

平安時代の貴族文化に取り入れられ、能装束や婚礼衣装にも多く描かれました。江戸時代には華やかな振袖や帯の定番柄となり、現代も根強い人気を誇ります。

→ 関連リンク:蝶文様の商品一覧

兎(うさぎ)

兎は、跳ねる姿が愛らしく、日本人に古くから親しまれてきた動物です。月との結びつきも深く、神秘的な雰囲気を持つ文様です。

兎文様の意味

兎は跳躍・飛躍・繁栄を象徴します。また、月に棲む動物と信じられたことから、長寿・豊穣の象徴でもあります。

兎文様の歴史

古事記や日本書紀に兎の神話が登場し、平安時代には調度や絵巻に描かれました。江戸時代以降は浴衣や小紋に広がり、現代も子どもの着物や祝い着に人気です。

→ 関連リンク:兎文様の商品一覧

鹿(しか)

鹿は優雅でおだやかな姿が特徴の動物で、神聖視されてきました。特に奈良では神の使いとして大切にされています。

鹿文様の意味

鹿は長寿・神聖・秋の豊穣の象徴です。角が生え変わることから、再生や生命力の意味も持ちます。

鹿文様の歴史

奈良時代から絵画や工芸に描かれ、正倉院宝物にも鹿の意匠が見られます。江戸時代には友禅染や刺繍のモチーフとして取り入れられました。

→ 関連リンク:鹿文様の商品一覧

馬(うま)

馬は、力強さと俊敏さを象徴する動物で、古代から日本人の生活に欠かせない存在でした。その姿を描いた文様は勇壮さと躍動感を備えています。

馬文様の意味

馬は成功・出世・力強さの象徴です。また、神事に奉納される神聖な動物でもあり、厄除けや繁栄の意味を持ちます。

馬文様の歴史

古墳時代の埴輪や馬具にも馬の意匠があり、中世には武士の象徴として重視されました。江戸時代には武家装束や陣羽織の柄に多く用いられています。

→ 関連リンク:馬文様の商品一覧

燕(つばめ)

燕は、春に南から渡ってくる小鳥で、古くから人々に季節の訪れを知らせる存在でした。巣作りの習性から、家庭的で親しみやすい意匠です。

燕文様の意味

燕は家庭円満・子孫繁栄の象徴です。また、遠くから必ず戻ってくることから「無事帰還・旅の安全」を願う意味も込められます。

燕文様の歴史

江戸時代の浴衣や小紋に多く見られ、特に春夏の柄として人気でした。現代でもカジュアルな着物や帯の柄として根強い支持があります。

→ 関連リンク:燕文様の商品一覧

猫(ねこ)

猫は、愛らしい仕草で古くから人々に愛されてきました。着物や帯に描かれると、洒落味と遊び心を演出します。

猫文様の意味

猫は魔除け・守護の象徴とされました。鼠を退治することから「家内安全」、夜目が利くことから「厄除け」の意味を持ちます。

猫文様の歴史

江戸時代には浮世絵や蒔絵に猫の意匠が登場し、庶民文化に根付きました。現代ではアンティーク着物や小物に多く見られる人気の柄です。

→ 関連リンク:猫文様の商品一覧

雉(きじ)

雉は、日本の国鳥として知られ、気品ある姿と鮮やかな羽色を持つ鳥です。勇壮で誇り高い意匠として人気があります。

雉文様の意味

雉は勇気・忠義・吉兆の象徴です。鳴き声が邪を祓うとされ、魔除けの意味も込められます。

雉文様の歴史

古代から神話や伝承に登場し、戦国時代には武将の装束や旗印にも使われました。江戸時代には婚礼衣装や晴れ着の柄として定着しました。

→ 関連リンク:雉文様の商品一覧

蛍(ほたる)

蛍は、夏の夜に光を放ちながら舞う姿が幻想的な昆虫です。儚くも美しいその光景を表した文様は、風情ある日本の夏を思わせます。

蛍文様の意味

蛍は儚さ・純粋さ・恋愛の象徴です。暗闇を照らす光は希望のシンボルともされました。

蛍文様の歴史

平安時代の和歌や物語に蛍が多く詠まれ、やがて装飾文様としても登場しました。江戸時代には浴衣や団扇の柄として人気を博し、現代でも夏の風物詩として愛されています。

→ 関連リンク:蛍文様の商品一覧

まとめ

動物文様は、日本人が古来より自然に宿る力を信じ、長寿・繁栄・夫婦円満・魔除けといった願いを託してきた大切な意匠です。

尾長鳥や花喰鳥のように華やかさを添える柄から、鷹や蜻蛉のように勇壮さを表す柄、鴛鴦や千鳥のように絆を象徴する柄まで、動物たちが持つ意味は多彩です。

文様の背景を知ることで、単なる模様ではなく自分の装いに込められた物語を感じることができます。それは着物や帯を選ぶ楽しみを深める大きな手がかりとなるでしょう。

ぜひ商品一覧からお気に入りの動物文様を探し、意味を理解した上で自分らしい一枚を選ぶ体験を楽しんでみてください。