日本の伝統文様一覧 ~ 着物や帯に使われる柄の意味と歴史 ~ 割付文様・幾何学文様

割付文様(わりつけもんよう)は、日本の伝統文様の中でも特に幾何学的な構成が際立つ模様群です。

同じ形を規則正しく繰り返すことで、秩序・調和・永続といった意味を象徴し、古くから着物や帯、調度や小物に広く用いられてきました。

青海波や麻の葉、市松、七宝などは現代でも人気が高く、フォーマルからカジュアルまで幅広い場面で活躍します。

この記事では代表的な割付文様を取り上げ、それぞれの意味と歴史を詳しく解説します。文様の背景を知ることで、装い選びがより楽しく、奥深いものになるでしょう。

割付文様とは

割付文様とは、幾何学的な形を規則正しく繰り返して配置し、面全体を埋め尽くす文様のことです。

秩序ある美しさと吉祥の意味を兼ね備え、着物や帯、小物に用いられてきました。

ここでは代表的な割付文様を取り上げ、その意味と歴史を解説します。

青海波(せいがいは)

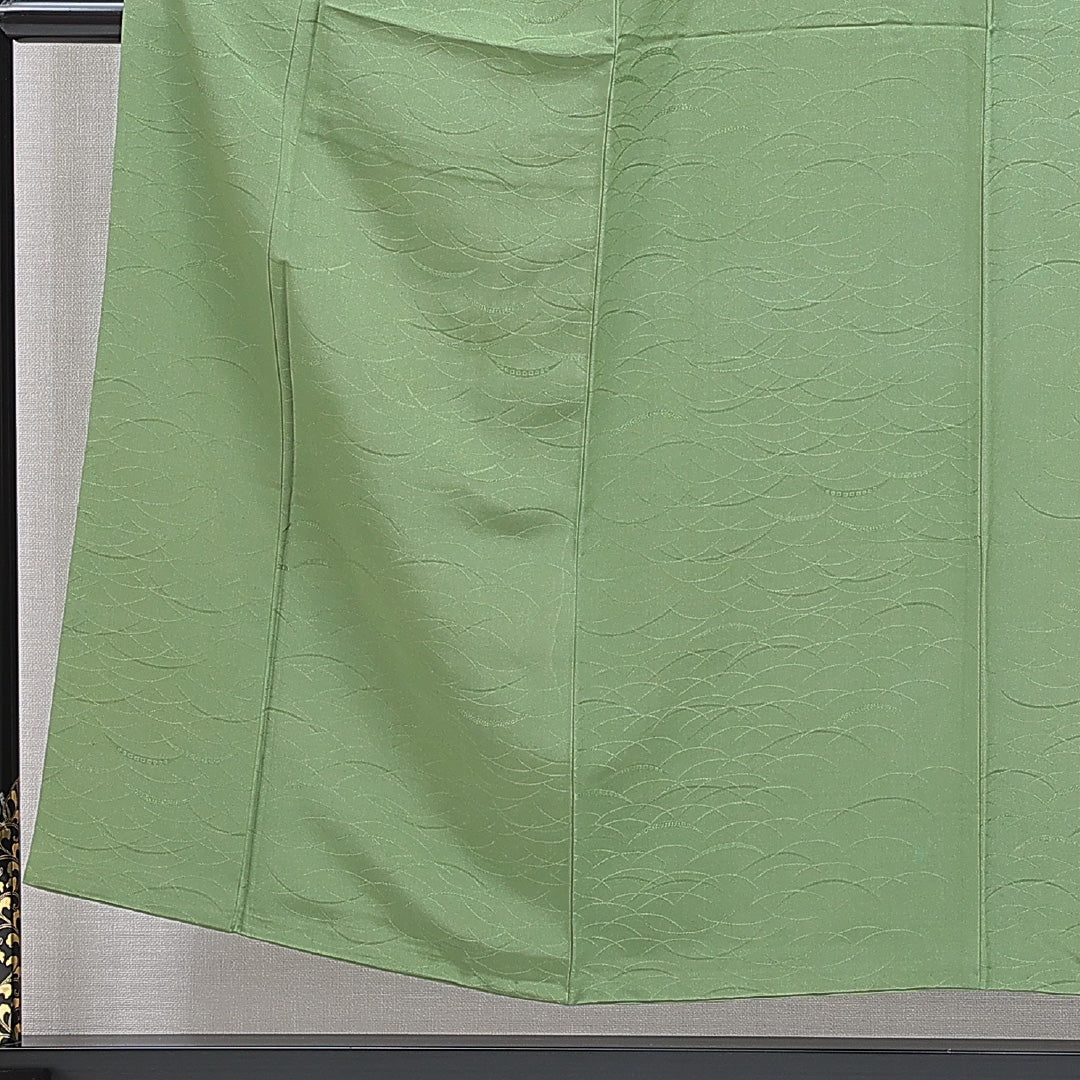

青海波は、半円弧を規則正しく重ねて海のうねりを抽象化した割付文様です。

円弧のピッチやスケール感で表情が大きく変わり、細かい配列は静謐に、大きめの配列は伸びやかな印象を与えます。

帯や着物の地紋として用いると、面をやさしく埋めながらも格調を保ち、コーディネートの“土台の美”をつくります。

青海波文様の意味

果てなく連なる波は、平穏な暮らしが続くこと、そして家運の隆盛を象徴します。

波の重なりは調和と循環を示し、“円満”“繁栄”という吉祥の意味が込められています。

水にまつわる清浄観から、穢れを払い心身を清める意を含むと解されることもあります。

青海波文様の歴史

古代西域の幾何学文様に端を発し、中国を経て奈良・平安期の雅楽装束や調度に取り入れられました。

中世には能装束や小袖に広がり、江戸期には浴衣や小紋の定番へと定着します。

現代でも礼装から普段着まで幅広く愛され、和洋問わずプロダクトデザインにも応用されています。

→ 関連リンク:青海波文様の商品一覧

麻の葉(あさのは)

麻の葉は、正六角形をベースに放射状の直線を交差させた、星型に似た鋭い幾何学構成の割付文様です。

線がつくる明快なリズムは、面を引き締めつつ清廉な印象を与えます。

細かい麻の葉はフォーマルに、やや大きめはモダンな佇まいに作用し、帯地・長襦袢・小物まで万能です。

麻の葉文様の意味

成長が早く丈夫な麻にちなみ、子どもの健やかな成長や魔除けを願う意が込められています。

鋭角の集合は邪を祓う図形とされ、厄除けの護符的ニュアンスを帯びます。

放射の中心が連続する割付構造は、生命力の連鎖や家運隆盛の象徴と解釈されます。

麻の葉文様の歴史

平安期の仏像彩色や装飾裂に見られ、中世以降は能衣装や小袖へ普及しました。

江戸時代には産着や被布に盛んに用いられ、庶民文化の定番意匠として根づきます。

現代では浴衣や帯、インテリアテキスタイルなどに広く応用され続けています。

→ 関連リンク:麻の葉文様の商品一覧

籠目(かごめ)

籠目は、竹籠の編み目を抽象化した六角格子の割付文様です。

対角線が織りなす菱や六芒状の見えの効果により、面に奥行きや立体感が生まれます。

織りの表情とも親和性が高く、紬地やざっくりした風合いに合わせると素材感が際立ちます。

籠目文様の意味

鋭い菱辺が邪を断つとされ、魔除けの象徴とされてきました。

網で“多くを受けとめる”イメージから、豊穣や福を取り込む意にも通じます。

整然たる格子が、家庭や社会の秩序・結束を表すと解釈されることもあります。

籠目文様の歴史

実用品の籠に由来する生活密着型の意匠で、正倉院裂や中世工芸にも例が見られます。

江戸期には小紋や手拭いに普及し、庶民の粋と実用美の象徴へ。

現在は型染・絣・先染織など技法を問わず用いられる、万能の割付パターンです。

→ 関連リンク:籠目文様の商品一覧

七宝(しっぽう)

七宝は、同径の円を上下左右に連鎖させて面を埋める割付文様です。

交差部に生まれる菱形や花形が、柔らかさと端正さを同時に醸します。

織・染いずれでも表現しやすく、地紋や総柄、小物のアクセントにも映えます。

七宝文様の意味

円は“縁”に通じ、人と人のつながりや円満、繁栄を象徴します。

重なり合う円弧は調和と共生を示し、家庭円満・事業繁栄の祈りが込められます。

仏教の七宝にちなむ尊さ・福徳の観念とも親和します。

七宝文様の歴史

奈良・平安期の装飾に見られ、中世には能装束や小袖で洗練されました。

江戸以降、江戸小紋や型染の代表柄として大衆化し、近代工芸・金工でも展開。

現代ではフォーマルからデイリーまで、広範なTPOに適応する定番です。

→ 関連リンク:七宝文様の商品一覧

立涌(たてわく)

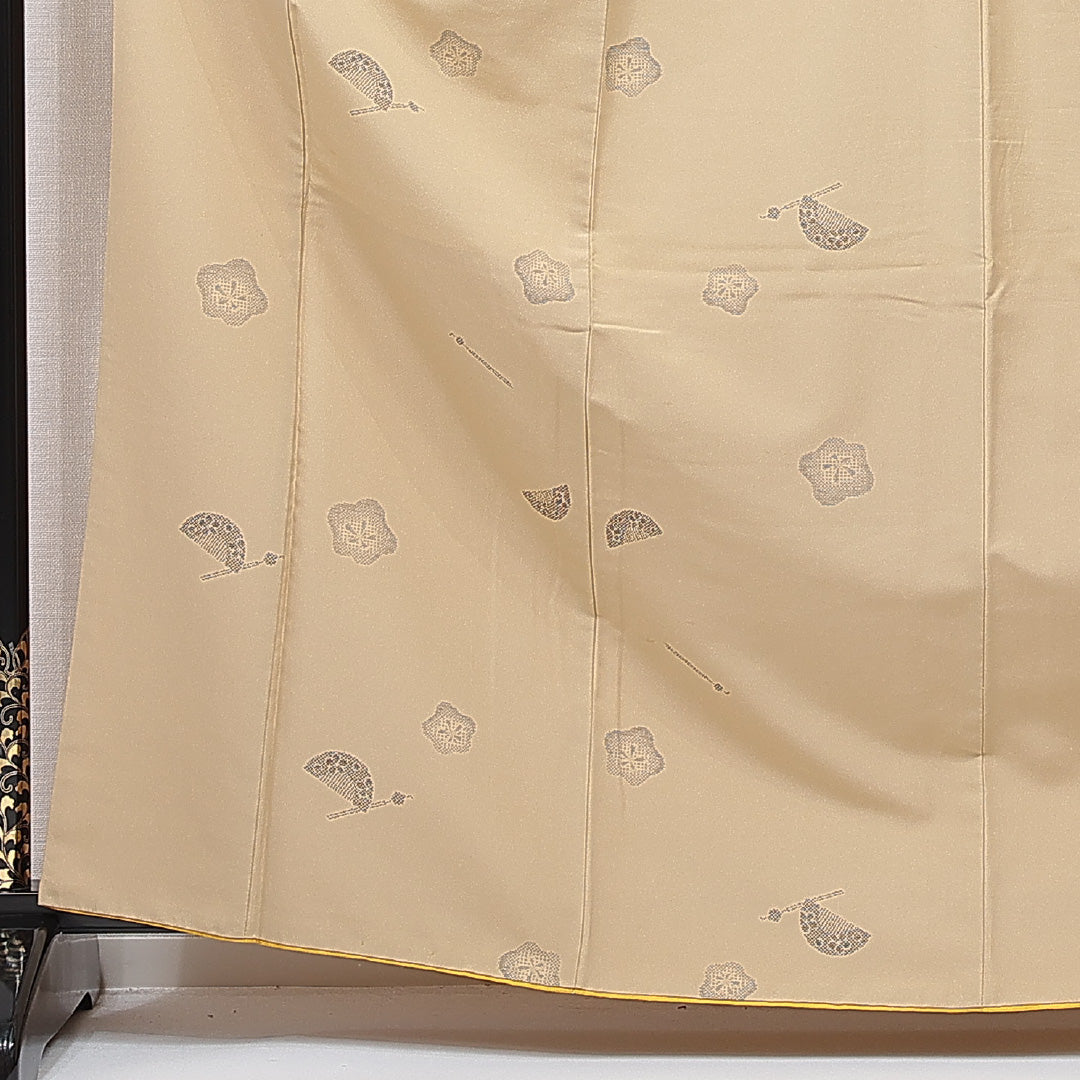

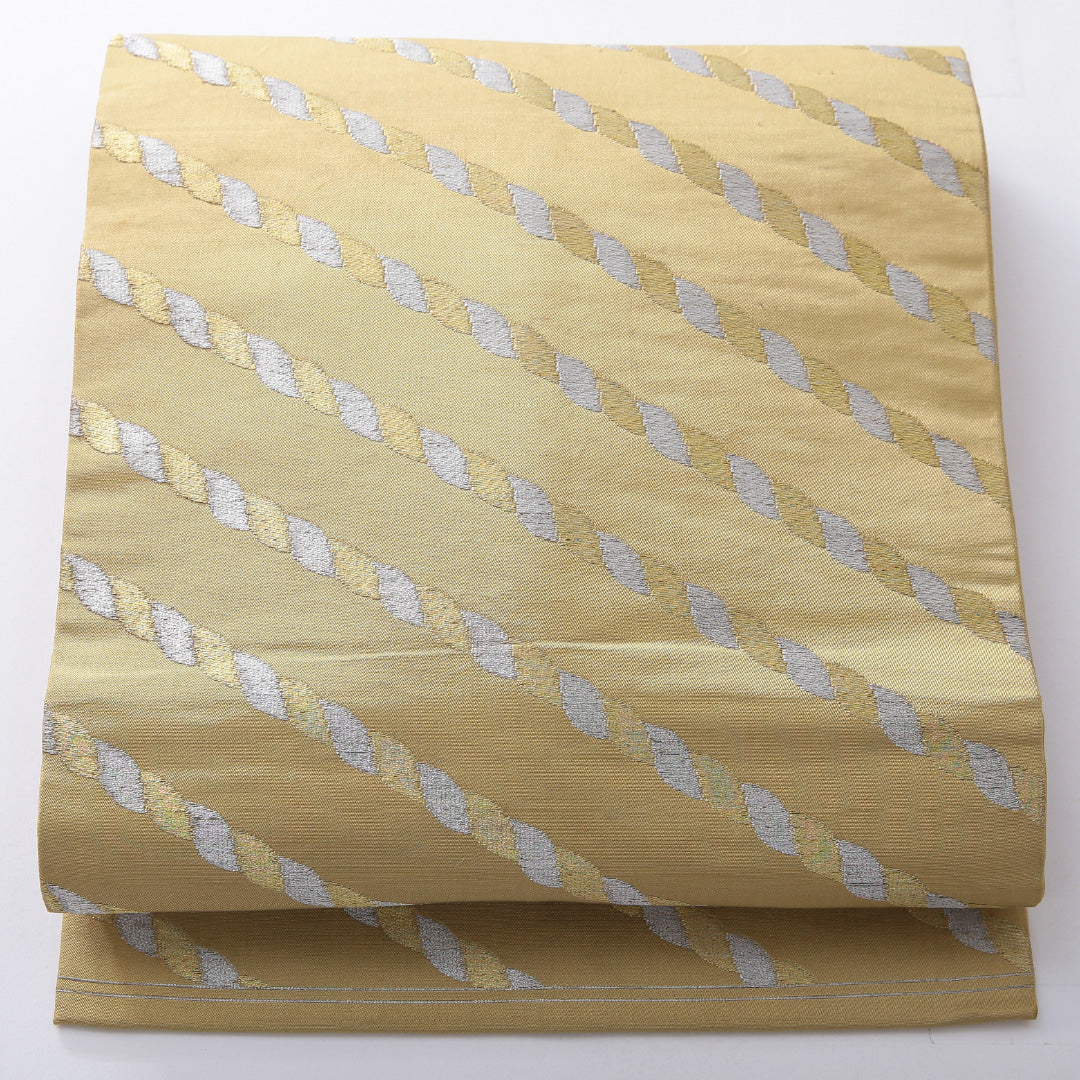

立涌は、対をなすS字状の曲線を縦に反復して面を割り付ける文様です。

曲線のうねりが“気の流れ”を想起させ、面に伸びやかさと品格を与えます。

大振りに配すると大胆に、小振りに配すると端正に振る舞いが変わり、帯・着物どちらの地紋にも適します。

立涌文様の意味

上方へ立ちのぼる形から、上昇・発展・繁栄の意が込められます。

左右対称の反復は、陰陽和合や均衡の寓意も内包します。

流動的でありながら秩序的という矛盾の美が、礼装にふさわしい格を生みます。

立涌文様の歴史

奈良〜平安に大陸意匠の影響を受け成立し、公家装束の基礎文様として発展しました。

室町以降は能装束や調度に広がり、江戸では地紋や小紋の重要レパートリーに。

現在も留袖や袋帯の地紋として王道の位置を占めています。

→ 関連リンク:立涌文様の商品一覧

亀甲(きっこう)

亀甲は、六角形を規則正しく連ねた最も代表的な割付文様です。形そのものが亀の甲羅を思わせることから、古来より長寿・繁栄の象徴とされてきました。

単純でありながらも端正で、大小や組み合わせ方によって柔和にも力強くも表現できる汎用性の高さが特徴です。

亀甲文様の意味

「鶴は千年、亀は万年」といわれるように、亀は長寿の象徴であり、六角の安定した形は永続と調和を意味します。

そのため婚礼衣装や礼装に多く使われ、家庭円満・子孫繁栄を願う文様として広く親しまれています。

亀甲文様の歴史

中国の古代意匠に源を持ち、奈良時代にはすでに正倉院裂に見られます。平安以降は宮廷装束や武家の装束に定着しました。

江戸期には染織や陶器にも広がり、現代でも留袖や袋帯、婚礼衣装などで愛用されています。

→ 関連リンク:亀甲文様の商品一覧

花菱亀甲(はなびしきっこう)

花菱亀甲は、六角の亀甲の内部に花菱を配した装飾性の高い割付文様です。亀甲の堅牢さと花菱の華やかさが融合し、吉祥性を一層強めています。

幾何学の中に花意匠を組み込むことで、力強さと優美さを両立した柄に仕上がります。

花菱亀甲文様の意味

亀甲の「長寿」と花菱の「繁栄・華麗さ」が組み合わさり、家庭の安泰や子孫の繁栄を象徴します。

厳格さと華やかさが同居するため、婚礼や慶事の装いにふさわしい文様とされています。

花菱亀甲文様の歴史

平安時代には宮廷衣装に用いられ、以降は武家や町人層にも広がりました。江戸時代には染小紋や能装束の重要なモチーフのひとつとなります。

現代でも第一礼装やフォーマルシーンの帯に重宝され、世代を超えて受け継がれています。

→ 関連リンク:花菱亀甲文様の商品一覧

檜垣(ひがき)

檜垣は、檜の薄板を斜めに組んで敷いた形を模した割付文様です。斜線が織りなすリズム感のあるパターンは、面に奥行きと動きを与えます。

格調と素朴さをあわせ持ち、さまざまな織物や染織品に応用されています。

檜垣文様の意味

檜は長寿・清浄の象徴であり、規則的に重なる模様は繁栄や安定を示します。

また、堅牢な構造から家庭や社会の基盤の強さを表すとも解釈されます。

檜垣文様の歴史

平安時代の装束や調度にすでに用いられ、中世には武士の装束にも広がりました。江戸時代には小袖や能装束で特に多用されました。

現代でも袋帯や色無地の地紋として人気の高い文様です。

→ 関連リンク:檜垣文様の商品一覧

鱗(うろこ)

鱗文様は、正三角形を規則的に配して魚や蛇の鱗を表現した割付文様です。鋭角的で力強く、面にリズム感を与えます。

大胆さと潔さを兼ね備え、着物や帯に配すると引き締まった印象を演出します。

鱗文様の意味

鱗は魔除け・厄除けの象徴とされ、災厄から身を守る願いが込められています。

また、脱皮を繰り返す蛇にちなみ「再生・成長」の意味も込められています。

鱗文様の歴史

平安期から神社建築や装束に用いられ、江戸時代には庶民の小紋として人気を博しました。歌舞伎役者の衣装にも採用され、広く知られるようになりました。

現代でも浴衣や帯に多く使われ、粋な柄として親しまれています。

→ 関連リンク:鱗文様の商品一覧

分銅繋ぎ(ふんどうつなぎ)

分銅繋ぎは、秤に使う分銅の形を連続して繋げた割付文様です。丸みを帯びた連鎖が柔らかさと力強さを兼ね備えています。

規則的でありながらも独特のリズムがあり、帯や小紋柄に映える意匠です。

分銅繋ぎ文様の意味

重りである分銅は「安定・確実さ」の象徴であり、連続させることで繁栄や富の継続を意味します。

また、形が瓢箪に似ることから、福徳を呼ぶ縁起の良さも重ねられています。

分銅繋ぎ文様の歴史

江戸時代の貨幣経済の広がりとともに流行し、家紋や着物柄に取り入れられました。

現代でも洒落小紋や袋帯のアクセントとして好まれる柄です。

三崩し(さんくずし)

三崩しは、算木(さんぎ=計算用の木片)を斜めや縦横に崩して連ねた割付文様です。規則性と遊び心を併せ持つのが特徴です。

面を動的に見せ、粋で洒落た雰囲気を演出します。

三崩し文様の意味

算木は「秩序・知恵」の象徴であり、それを崩して配することで変化や自由を表現しています。

型破りでありながらも規律を保つ姿は、柔軟さと安定の両立を意味します。

三崩し文様の歴史

古代中国の算木に起源を持ち、日本では江戸時代に小紋柄として大流行しました。

庶民の装いに多く用いられ、現代でも浴衣や小紋、帯のデザインに取り入れられています。

→ 関連リンク:三崩し文様の商品一覧

菱(ひし)

菱文様は、ひし形を基本単位とした日本の伝統的な割付文様です。鋭角と直線が連続することで、力強さと洗練さを同時に感じさせます。

大小や組み合わせにより、端正にも躍動的にも変化し、着物や帯の地紋としても幅広く用いられています。

菱文様の意味

菱は水草の実を由来とし、生命力・繁栄の象徴です。鋭い形状は邪を祓い、強靭な精神を表すとも解釈されます。

また、連続する形は家運隆盛や安定を意味し、吉祥文様として重宝されてきました。

菱文様の歴史

奈良時代から調度や装束に登場し、平安期には宮廷衣装に多用されました。中世には武家の装飾に広がり、江戸時代には庶民の小紋柄として定着します。

現代でもフォーマル・カジュアル問わず人気があり、帯や訪問着、小物にもよく使われています。

→ 関連リンク:菱文様の商品一覧

武田菱(たけだびし)

武田菱は、四つのひし形を組み合わせた割付文様で、戦国大名・武田氏の家紋としても有名です。シンプルでありながら堂々とした迫力を持ちます。

規則的に並ぶひし形は、強靭さと結束を表す意匠として武士に重んじられました。

武田菱文様の意味

武田菱は、ひし形が四方に広がる様子から、繁栄・発展・武運長久を意味します。

また、四方の安定を表す形として家の基盤を象徴する役割も担っています。

武田菱文様の歴史

戦国時代、武田信玄をはじめとする武田氏の旗印や甲冑に使われました。やがて武家社会全体に広がり、庶民の装束にも取り入れられました。

現代では武田菱の力強い造形が帯や男着物に取り入れられ、勇壮な印象を与えています。

松皮菱(まつかわびし)

松皮菱は、縦長のひし形を段違いに並べた割付文様です。松の皮の重なりを思わせることからその名が付きました。

規則性の中にリズム感があり、安定と変化の両方を楽しめる意匠です。

松皮菱文様の意味

松は常緑で長寿の象徴であり、その皮を模した文様は永続・繁栄を意味します。

また、重なり合う形は家庭の安泰や世代を超えた継続を表現します。

松皮菱文様の歴史

平安時代の装飾裂や調度にすでに登場し、武家社会では格式の高さを示す柄として愛用されました。江戸時代には小紋柄としても広く浸透しました。

現代でも袋帯や色無地、男性の袴柄などに用いられています。

→ 関連リンク:松皮菱文様の商品一覧

花菱(はなびし)

花菱は、四枚の花弁を菱形に配した文様で、華やかさと幾何学性を兼ね備えています。シンプルで端正な形が帯や着物に映えます。

花意匠と幾何学の融合により、上品かつ格式ある印象を与えることができます。

花菱文様の意味

花の豊かさと菱の強靭さをあわせ持ち、繁栄・華麗さ・力強さを同時に象徴します。

吉祥性が高く、慶事や祝いの場にふさわしい文様です。

花菱文様の歴史

平安時代から宮廷装束に取り入れられ、江戸期には家紋としても盛んに用いられました。能装束や婚礼衣装にも多く採用され、華やぎを添えました。

現代では留袖や振袖、袋帯の装飾柄としても人気を保ち続けています。

→ 関連リンク:花菱文様の商品一覧

松葉(まつば)

松葉文様は、松の葉を直線的・幾何学的に配置した文様です。細い線が連続することで、軽やかさと清廉さを感じさせます。

控えめながらも凛とした雰囲気を帯や着物に与えます。

松葉文様の意味

松は冬も青々と茂る常緑樹として長寿・繁栄の象徴です。その葉をモチーフとする松葉文様は、不老長寿・家運隆盛を意味します。

また、葉が二本一対であることから、夫婦円満や縁結びの象徴ともされています。

松葉文様の歴史

平安時代から意匠化され、武家社会や公家装束に使われました。江戸時代には庶民の浴衣や小紋にも取り入れられています。

現代でも帯揚げや帯締めなどの小物や、振袖の意匠として人気があります。

→ 関連リンク:松葉文様の商品一覧

縞(しま)

縞文様は、縦横に線を並べて作られる最もシンプルな割付文様の一つです。規則正しい直線が端正な印象を与えます。

線の太さや間隔、配色によって大きく印象が変わり、シンプルながらも表情豊かなデザインが可能です。

縞文様の意味

縞は「端正・清廉・誠実」を意味するとされます。単純な構成だからこそ、潔さや素直さを象徴します。

また、繰り返しの線は繁栄の継続や秩序を表すものとして解釈されます。

縞文様の歴史

江戸時代に木綿縞が広まり、庶民の間で爆発的に流行しました。特に縞柄の着物は粋な町人文化を象徴する存在でした。

現代でも浴衣や木綿着物に欠かせない定番柄として愛されています。

→ 関連リンク:縞文様の商品一覧

よろけ縞(よろけじま)

よろけ縞は、直線の縞を曲線的に揺らした形で構成した割付文様です。ゆらぎを感じさせる独特の線が、粋で遊び心のある雰囲気を演出します。

規則と変化のバランスが絶妙で、柔らかさと動きが感じられます。

よろけ縞文様の意味

揺れる縞は「変化」や「柔軟性」を象徴し、人生のしなやかさや洒落心を意味します。

また、流れるような形は水の流れや風の動きを想起させ、自然との調和を表します。

よろけ縞文様の歴史

江戸中期に登場し、町人文化の中で浴衣や小紋に盛んに使われました。洒脱な印象から歌舞伎衣装などにも取り入れられています。

現代では夏の着物や帯の柄として特に人気があります。

→ 関連リンク:よろけ縞文様の商品一覧

格子(こうし)

格子文様は、縦横の線を規則的に交差させた割付文様です。単純でありながらも均整の取れた形は、秩序と安定感を強調します。

線の太さや間隔によって雰囲気が大きく変わり、細かい格子は繊細に、大きな格子は力強く表現されます。

格子文様の意味

格子は「秩序・調和・安定」を象徴します。整然とした形が家庭や社会の安定を意味する文様とされます。

また、交差する線は「縁」を表し、人と人のつながりを暗示するとも解釈されます。

格子文様の歴史

平安時代から障子や調度の意匠として使われ、やがて装束や小袖にも取り入れられました。

江戸期には市松模様と結びつきながら庶民の衣生活を彩りました。

→ 関連リンク:格子文様の商品一覧

雪輪(ゆきわ)

雪輪は、雪の結晶を円形に図案化した文様です。丸い外形と繊細な欠けを組み合わせることで、柔らかさと清らかさが表現されます。

冬を象徴する意匠として、着物や帯に用いられると涼やかで上品な印象を与えます。

雪輪文様の意味

雪は清浄・吉兆を表し、円形は調和を示します。雪輪は「純潔・吉祥・豊穣」を意味する吉祥文様として親しまれています。

雪輪文様の歴史

室町時代に成立し、江戸時代には女性の小袖や帯の柄として大流行しました。特に夏着物や単衣に合わせると涼感を呼ぶ柄として人気を博しました。

現代では訪問着や袋帯、浴衣など多くの場面で活用されています。

→ 関連リンク:雪輪文様の商品一覧

雪花(せっか)

雪花は、六角形の雪の結晶をそのまま幾何学化した文様です。直線の連なりがつくる繊細な形は、冬の静けさと清らかさを感じさせます。

雪輪よりも幾何学性が強く、モダンな印象を与えるのが特徴です。

雪花文様の意味

雪花は「清浄・無垢・冬の美」を象徴します。雪の一片に宿る儚さや唯一無二の美しさをも表現しています。

雪花文様の歴史

江戸時代、染織技法の発達により雪の結晶が意匠化されました。特に浴衣や小紋の柄として愛され、庶民文化を彩りました。

現代では型染や織物など多彩に取り入れられ、夏の涼感を演出する人気の文様です。

→ 関連リンク:雪花文様の商品一覧

紗綾型(さやがた)

紗綾型は、卍字を斜めに連続させた割付文様です。曲線を持たない直線的な構成が力強さと規律を示します。

シンプルながらも途切れなく続く形は、永遠性を強調します。

紗綾型文様の意味

紗綾型は「永続・繁栄・長寿」を象徴します。卍の形は仏教的な守護や幸福の意味を持ち、日本でも吉祥文様として親しまれています。

紗綾型文様の歴史

中国から伝来し、室町時代以降の小袖や能装束に広く用いられました。江戸時代には武家や町人にも広がり、家紋の一部にもなりました。

現代では訪問着や袋帯の地紋、小物の装飾に使われています。

→ 関連リンク:紗綾型文様の商品一覧

矢絣(やがすり)

矢絣は、矢羽根を縦に並べて構成した割付文様です。まっすぐに伸びる形が、潔さと躍動感を強調します。

卒業袴や振袖の柄として有名で、若々しさと凛とした美を感じさせます。

矢絣文様の意味

矢は的を射ることから「まっすぐ進む」「戻らない」意味があり、縁起の良い柄とされます。婚礼衣装では「出戻らない」という嫁入りの願いが込められることもあります。

矢絣文様の歴史

江戸時代に広がり、明治以降は女学生の袴の柄として定番化しました。現代でも卒業式や成人式に人気の高い文様です。

→ 関連リンク:矢絣文様の商品一覧

市松(いちまつ)

市松文様は、正方形を交互に配した格子状の割付文様です。シンプルながらリズム感があり、洗練された印象を与えます。

二色の対比が強調されることで、モダンで大胆な雰囲気を演出します。

市松文様の意味

市松は「繁栄・発展」を意味します。途切れなく続く形は永遠性を示し、家運隆盛を願う柄とされています。

市松文様の歴史

江戸時代、歌舞伎役者・佐野川市松が衣装に用いたことで広まり、その名が定着しました。以来、庶民の間でも大流行しました。

現代では浴衣や帯、小物、建築意匠など幅広い分野で用いられています。

→ 関連リンク:市松文様の商品一覧

網代(あじろ)

網代は、竹や木を斜めに編んだ形を幾何学化した割付文様です。交差する線がつくる斜めの動きが、面に奥行きとダイナミズムを与えます。

自然素材の素朴さを感じさせつつ、洗練された印象も兼ね備えています。

網代文様の意味

編むことは「結束・調和・繁栄」を象徴します。網代文様は、家庭や社会の調和を願う吉祥文様です。

網代文様の歴史

古くは天井板や敷物の意匠に使われ、平安時代には装束にも応用されました。武家や町人文化の中で帯や小袖にも取り入れられています。

現代では織物や染物の柄として根強い人気を持ちます。

→ 関連リンク:網代文様の商品一覧

まとめ

割付文様は、幾何学的な形を規則正しく繰り返すことで秩序・調和・永続・繁栄を象徴する、日本の伝統的な意匠です。

青海波や麻の葉、市松や七宝など、現代でも身近に親しまれる文様は数多くあり、礼装からカジュアルまで幅広い着物や帯に用いられています。

文様の意味や歴史を理解すると、同じ着物でも「なぜその柄が選ばれているのか」が見えてきます。それは装いに物語を与え、自分自身の心持ちを豊かにしてくれるものです。

ご自身の節目や特別な日にふさわしい文様を選ぶことで、着物姿はより輝きを増します。ぜひ商品一覧からお気に入りの文様を見つけ、意味を知って装いを楽しむ一歩を踏み出してみてください。