季節に合った着物・帯の文様ガイド

着物や帯の大きな魅力のひとつが「文様(もんよう)」です。花や植物、動物、自然をモチーフにした柄には、それぞれ意味や吉祥性が込められており、同時に「ふさわしい季節」があります。

春には春の花を、夏には涼しさを呼ぶ柄を、秋には実りや紅葉を、冬には凛とした雪や椿を――。そんなふうに文様を選ぶことで、着物姿がぐっと洗練され、見る人に安心感を与えます。

ここでは、春・夏・秋・冬に分けて、代表的な柄とその意味、そして実際に着るときのポイントをご紹介します。

着物や帯の文様で季節を楽しむコツ

着物や帯の柄の多くは、どの季節でも着用できるように配慮されているものが多い反面、季節を楽しむために描かれている文様もあります。

ここでは季節を楽しむための文様と、通年着用することを前提とした文様の違いを紹介します。

通年着用できるのはどんな文様?

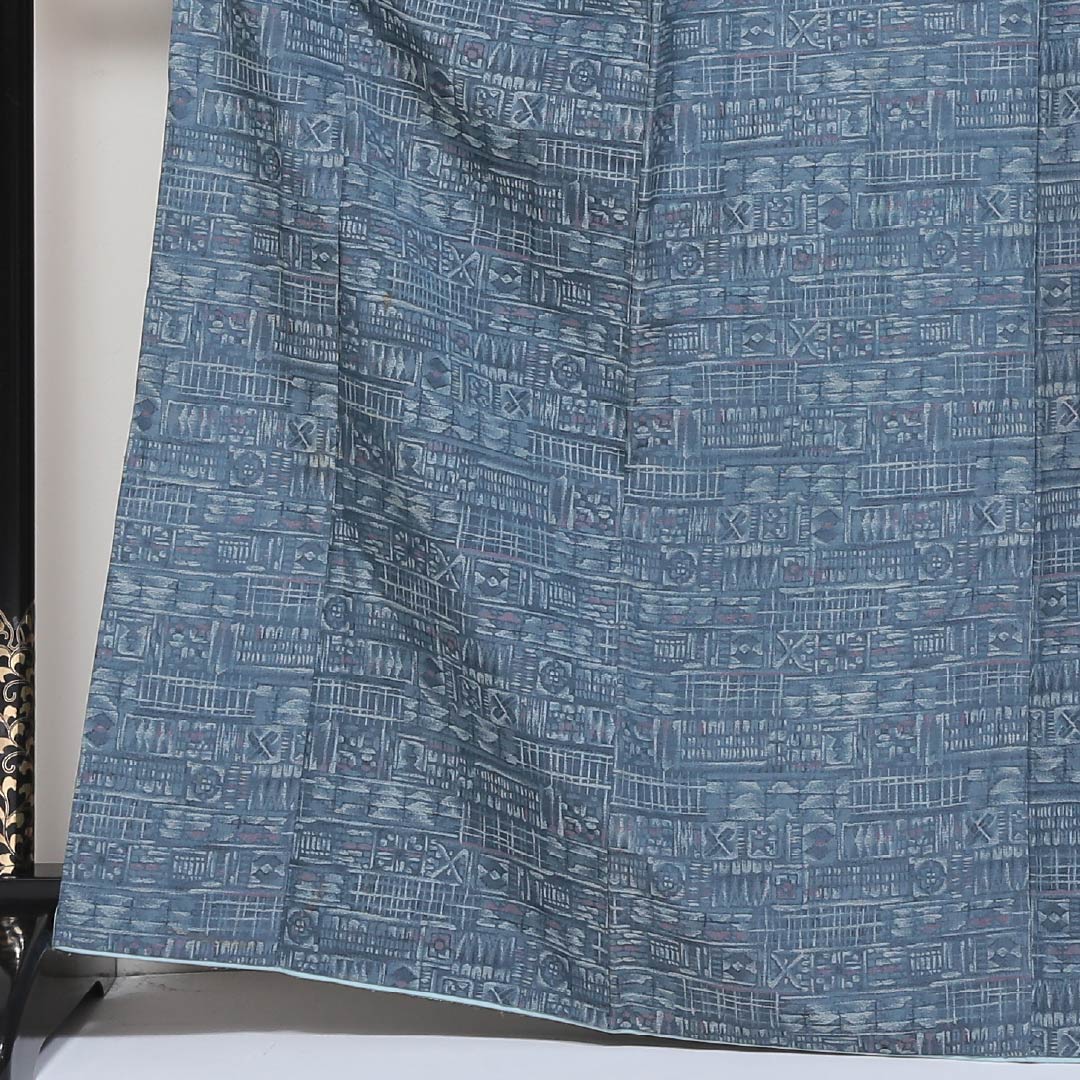

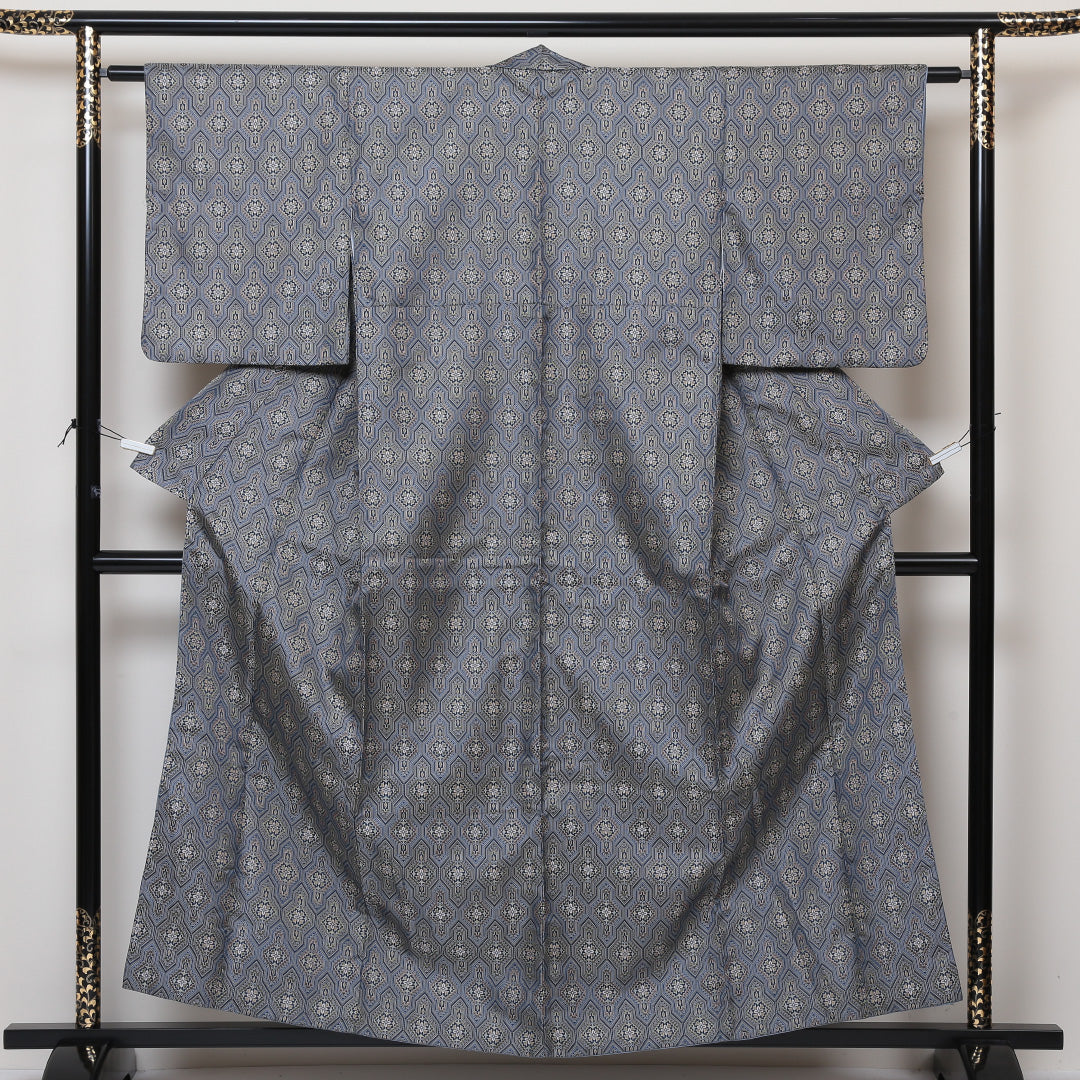

通年着用することを前提としている文様は、様々な季節を代表する文様がまとめて描かれているもの。

その他、モチーフとして描かれているような抽象的な文様も通年着用を前提として描かれています。

季節を感じさせる文様の特徴は?

季節を感じさせるには「写実的」であることと「大柄としてあつかわれている」ことが特徴です。

写実的かつ大柄であれば、季節を感じさせることを強調しています。

写実的かつ大胆な文様であれば季節を感じさせ、抽象的で様々な文様が一度に描かれていれば通年着用向けとなります。

春(3月〜5月)にふさわしい着物・帯の文様

春の文様として代表的なのは「桜・梅・藤・柳・牡丹・紫陽花・百合」などがあります。ここでは、春の柄を徹底的に追及していきます。

桜柄の着物はいつ着るのがふさわしい?

桜柄は3月下旬から4月上旬、お花見や入学式の時期に最もふさわしい文様です。

短い命を象徴する桜は「はかなさ」と「美しさ」を兼ね備え、日本の春を代表する花として親しまれています。

控えめな色合いならフォーマルにも安心です。

梅柄は春だけ?冬にも着られる?

梅は厳寒に咲くことから「忍耐」「吉祥」の意味を持ち、冬(12月〜2月)から初春まで安心して着られる柄です。

初釜やお正月の装いとしても定番で、季節を先取りする粋な楽しみ方もできます。

藤柄はどんな場面に合う?

藤は4月下旬から5月頃に咲き、優雅さや女性らしさを象徴します。

紫や白を基調とした柄は落ち着いた上品さがあり、春の茶席やフォーマルな場に重宝されます。

柳や若草の文様は?

柳は「しなやかさ」の象徴で、春先から初夏にかけてよく使われます。

芽吹きを表す若草文様も「新しい始まり」を表すため、卒業・入学シーズンに選ぶと素敵です。

春の花文様(牡丹・紫陽花・百合など)は?

牡丹は「百花の王」と呼ばれ、富貴や華やかさの象徴。春のフォーマルに格調高く使えます。

紫陽花は梅雨(5月〜6月)に映える花で、「移り気」を意味しますが、控えめな色合いは雨の季節に涼やかさを添えます。

百合は「清楚」「純潔」を象徴し、初夏の爽やかさを演出します。

夏(6月〜8月)にふさわしい着物・帯の文様

夏の文様として代表的なのは「朝顔・撫子・蜻蛉・自然柄」などがあります。ここでは、夏の柄を徹底的に追及していきます。

夏の着物にはどんな柄が合う?

夏は「涼」を呼ぶことが大切。流水や波、風、雲など自然を意匠化したものや、朝顔・撫子・金魚・蜻蛉など夏らしいモチーフが最適です。

朝顔の柄はいつからいつまで?

朝顔は7月〜8月にふさわしい柄。浴衣の定番としても親しまれ、朝の爽やかさや涼やかさを表現します。

撫子柄は夏?秋?

撫子は秋の七草のひとつですが、浴衣や夏着物でもよく見られます。可憐な雰囲気があり、盛夏の装いにぴったりです。

蜻蛉(とんぼ)柄は夏限定?

蜻蛉は「勝ち虫」とも呼ばれ、前進する習性から縁起の良い文様です。夏から初秋にかけて活用でき、帯や浴衣に取り入れると粋です。

水に関わる文様(流水・波・風・雲)は?

- 流水:水の流れを表し、夏の定番。涼感を演出。

- 波:力強さを象徴し、夏祭りや浴衣に人気。

- 風:心地よい風を線で表現。

- 雲:雨や夏空を思わせるモチーフ。

秋(9月〜11月)にふさわしい着物・帯の文様

秋の文様として代表的なのは「紅葉・楓・菊・葡萄・秋草」などがあります。ここでは、秋の柄を徹底的に追及していきます。

紅葉柄はいつ着るのがふさわしい?

紅葉は10月〜11月の秋にふさわしい柄。赤や橙の帯や小物と合わせると、秋の深まりを美しく表現できます。

楓柄と紅葉の違いは?

緑の楓は春〜初夏、紅葉した楓は秋と使い分けます。季節の移ろいを楽しめる文様です。

菊柄は秋限定?

菊は秋の代表花ですが、「不老長寿」の意味を持つため、冬の慶事でも使えます。9月9日の重陽の節句には特にふさわしい柄です。

葡萄や柿の柄は?

葡萄は豊穣・子孫繁栄の象徴。柿は秋の実りを表し、11月頃の装いに趣を添えます。

秋草文様とは?

萩、尾花(すすき)、撫子、桔梗、葛などを組み合わせた柄で、秋の茶会や月見の席に好まれます。

冬(12月〜2月)にふさわしい着物・帯の文様

秋の文様として代表的なのは「椿・南天・雪輪・笹・橘」などがあります。ここでは、秋の柄を徹底的に追及していきます。

椿柄はいつ着るのが良い?

椿は冬から春にかけて咲き、「気品」と「清楚さ」を象徴します。12月〜2月の冬着物にぴったりで、正月やお祝いの場にも使えます。

竹・笹文様はお正月がふさわしい?

竹や笹文様は一年中みずみずしい緑色を保つことで、古くから神聖な文様としてあつかわれてきました。

雪もち笹のような冬をしさするものは冬文様としてあつかわれますが、通年着用可能な柄でもあります。

南天柄にはどんな意味がある?

南天は「難を転ずる」に通じる吉祥柄で、厄除けの意味を持ちます。新年や節分の装いにおすすめです。

桐や橘の柄は?

桐は鳳凰がとまる木として格式があり、季節を問わず吉祥文様に使われます。

橘は常緑樹で「永遠の繁栄」を象徴し、冬にも取り入れやすい柄です。

通年で着られる着物の文様

着物には「春は桜」「夏は流水」「秋は紅葉」「冬は椿」といったように、季節を象徴する柄が数多くあります。

その一方で、一年を通して着られる便利な文様も存在します。

こうした文様は「吉祥文様」「幾何学文様」「自然を抽象化した文様」が中心で、季節を問わないため、フォーマルからカジュアルまで幅広く活用できます。

「吉祥文様」・「幾何学文様」・「自然文様」などはまた別のコラムでご紹介させていただきます。

→ 関連リンク:吉祥文様大百科

まとめ

着物の文様には、それぞれの季節に合った意味や背景があります。

春は桜や梅、夏は流水や朝顔、秋は紅葉や菊、冬は椿や雪輪。

こうした柄を取り入れると、着物姿がぐっと上品になり、場にふさわしい安心感が生まれます。

フォーマルな場では「今の季節に合った柄」を、カジュアルな場では「少し先取りの柄」を――。

そんな使い分けを知っておけば、初心者でも迷わず選べます。