記事 : 吉祥文様大百科 ~ 着物・帯によく使われる文様の意味や歴史など ~

吉祥文様大百科 ~ 着物・帯によく使われる文様の意味や歴史など ~

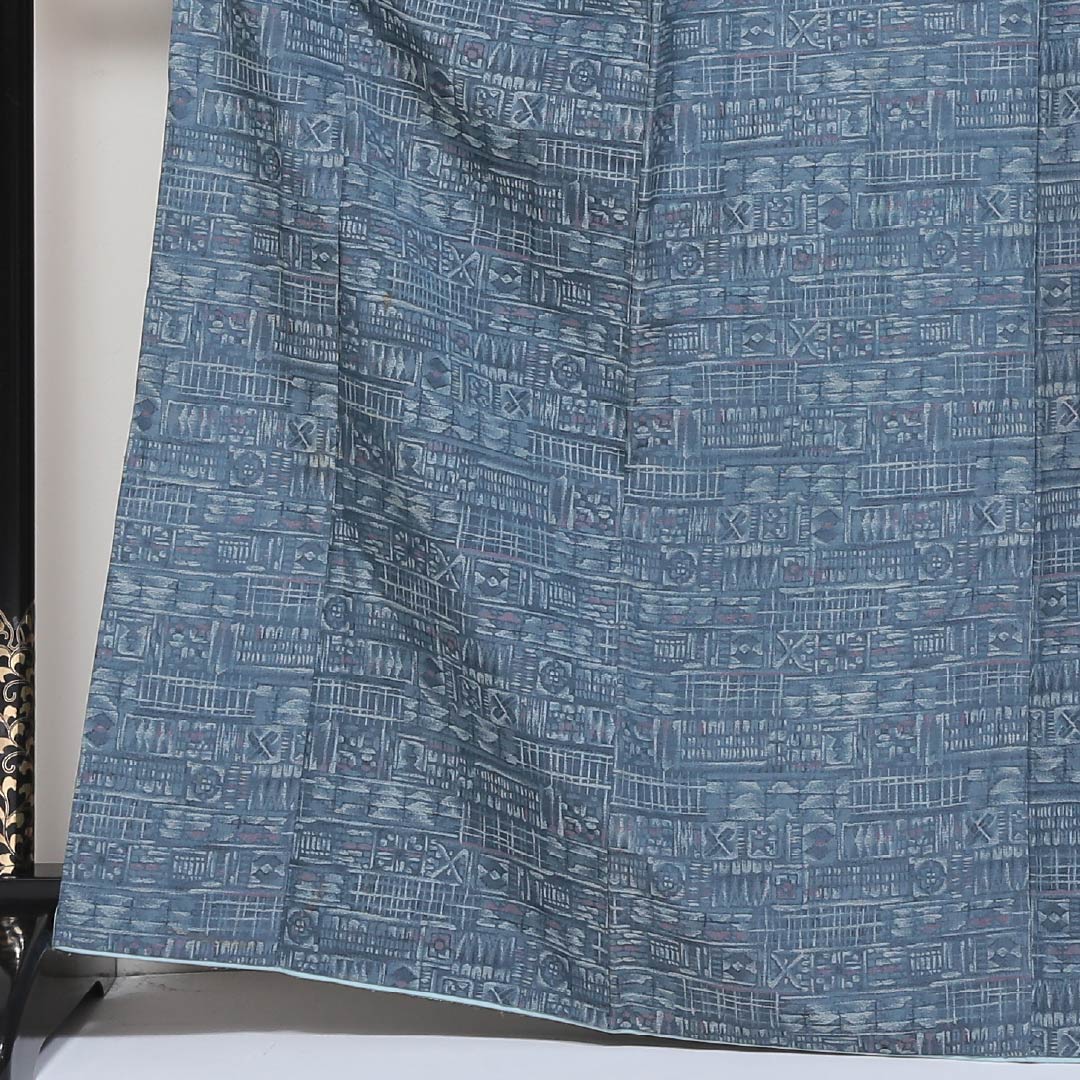

着物や帯に描かれる文様の中でも、特に吉祥文様は「幸福」「繁栄」「長寿」などのおめでたい意味を持つ特別な柄として知られています。

古くは宮廷文化や武家社会に用いられ、やがて江戸時代には庶民の祝い着にも広まりました。

現代でも成人式や結婚式などの人生の節目に選ばれ、身にまとう人の未来に祝福と祈りを添えています。

この記事では、代表的な吉祥文様の意味や歴史を一つずつ解説し、それぞれの柄に込められた物語をわかりやすくご紹介します。

吉祥文様とは

吉祥文様の概要

日本の着物や帯に描かれる文様は単なる装飾ではなく祈りや願いを託した象徴です。

なかでも吉祥文様は幸福や繁栄や長寿を表すおめでたい意匠の総称です。

婚礼や節句や茶席などの晴れの場で広く選ばれ日本の装いに欠かせない存在となってきました。

吉祥文様の意味とルーツ

吉祥とは良い兆しやめでたいことを意味し文様には富貴や長寿や学問成就などの願いが込められます。

多くの意匠は中国の吉祥思想に源流を持ちつつ日本に伝来する過程で和歌や物語や自然観と融合しました。

その結果日本独自の美意識を映す和の吉祥文様へと発展しました。

吉祥文様の歴史

奈良平安期には貴族の衣装や調度に用いられ室町桃山期には能装束や唐織に盛んに織り込まれました。

江戸期には染織技術の発展と町人文化の広がりにより庶民の晴れ着にも普及しました。

現代でも振袖や留袖や帯や小物に取り入れられ人生の節目を彩る象徴として受け継がれています。

花筏(はないかだ)

花筏文様の意味

花筏は散った花びらが川面に寄り集まりいかだのように流れる姿を描く意匠です。

流れに乗る花は儚さとともに新しい門出への希望を表します。

水の連続性は縁や幸運が途切れず続くことを象徴します。

春の慶事にふさわしい穏やかで気品ある吉祥柄です。

花筏文様の歴史

平安期の和歌や屏風に花と流れの風流が描かれ王朝文化の象徴となりました。

江戸期には染織意匠として帯や小袖に盛んに用いられました。

近代以降も振袖や訪問着で春の季節感を表す定番柄となっています。

花車(はなぐるま)

花車文様の意味

花車は牛車に四季の花を満載した華やかな意匠です。

花は繁栄や子孫繁栄を牛車は幸福を運ぶ象徴を表します。

組み合わせることで絶えず幸福が訪れることを願う柄となります。

婚礼衣装にふさわしい豪華な吉祥柄です。

花車文様の歴史

平安貴族の生活に由来し牛車は宮廷文化を象徴しました。

江戸期には打掛や振袖の意匠として広まりました。

現代でも花嫁衣装や成人式の晴れ着を華やかに彩る定番です。

御所車(ごしょぐるま)

御所車文様の意味

御所車は天皇や公家が使用した牛車を文様化した柄です。

高貴さと格式を象徴し未来へ続く繁栄を表します。

車輪の回転は円満や発展を意味します。

御所車文様の歴史

平安時代の宮廷文化を背景に生まれました。

能装束や唐織留袖などに多く取り入れられました。

江戸期以降も婚礼衣装や祝儀の席に欠かせない柄として受け継がれています。

源氏車(げんじぐるま)

源氏車文様の意味

源氏車は牛車の車輪を簡略化した意匠で源氏物語にちなみます。

円形が連なる姿は縁のつながりや円満を意味します。

文学的な優雅さを漂わせる吉祥文様です。

源氏車文様の歴史

平安文学を背景に広まりました。

江戸期には振袖や帯の人気柄となりました。

現代でも王朝文化への憧れを映す意匠として用いられています。

扇流し(おうぎながし)

扇流し文様の意味

扇流しは川に扇を浮かべ流す遊びを文様化した柄です。

扇は末広がりで繁栄を流れる水は清らかさを象徴します。

人生が末広がりに発展することを願う吉祥文様です。

扇流し文様の歴史

平安貴族の風流な遊びを起源とします。

室町江戸期に染織の意匠として定着しました。

成人式や婚礼衣装にふさわしい柄として現代でも人気があります。

花扇(はなおうぎ)

花扇文様の意味

花扇は扇に花をあしらった華やかな意匠です。

扇は末広がりで繁栄を花は美や生命力を象徴します。

豊かさと華やぎを重ねた女性らしい気品ある柄です。

花扇文様の歴史

江戸時代に広まり振袖や訪問着に盛んに描かれました。

婚礼や成人式など節目を祝う装いに用いられました。

現代でも祝いの場を彩る代表的な吉祥柄です。

柴垣(しばがき)

柴垣文様の意味

柴垣は竹や柴を編んで作った垣根を意匠化した文様です。

災厄を防ぎ家を守る象徴とされました。

草花と組み合わせて描かれることで自然の風情を表現します。

柴垣文様の歴史

室町桃山期の庭園文化とともに屏風や小袖に多く見られました。

江戸時代には庶民の着物にも広がりました。

今日でも家運隆盛を祈る柄として用いられています。

宝船(たからぶね)

宝船文様の意味

宝船は七福神を乗せた船を描く吉祥文様です。

帆に福や宝と記されることもあり財運や福徳を象徴します。

幸福を運ぶ船として婚礼や子どもの祝い着にふさわしい柄です。

宝船文様の歴史

室町期の縁起物に端を発しました。

江戸時代には正月の風習として庶民に広がりました。

現代でも祝い事の代表的な柄として根強い人気があります。

花船(はなぶね)

花船文様の意味

花船は四季の花を満載した船を描いた文様です。

船は幸福を運び花は繁栄と豊穣を象徴します。

合わせて幸せを運ぶ船を表現します。

花船文様の歴史

江戸期に華やかな意匠として広まりました。

花嫁の打掛に用いられ新しい人生を幸福に導く船とされました。

現代でも振袖や帯に取り入れられる吉祥柄です。

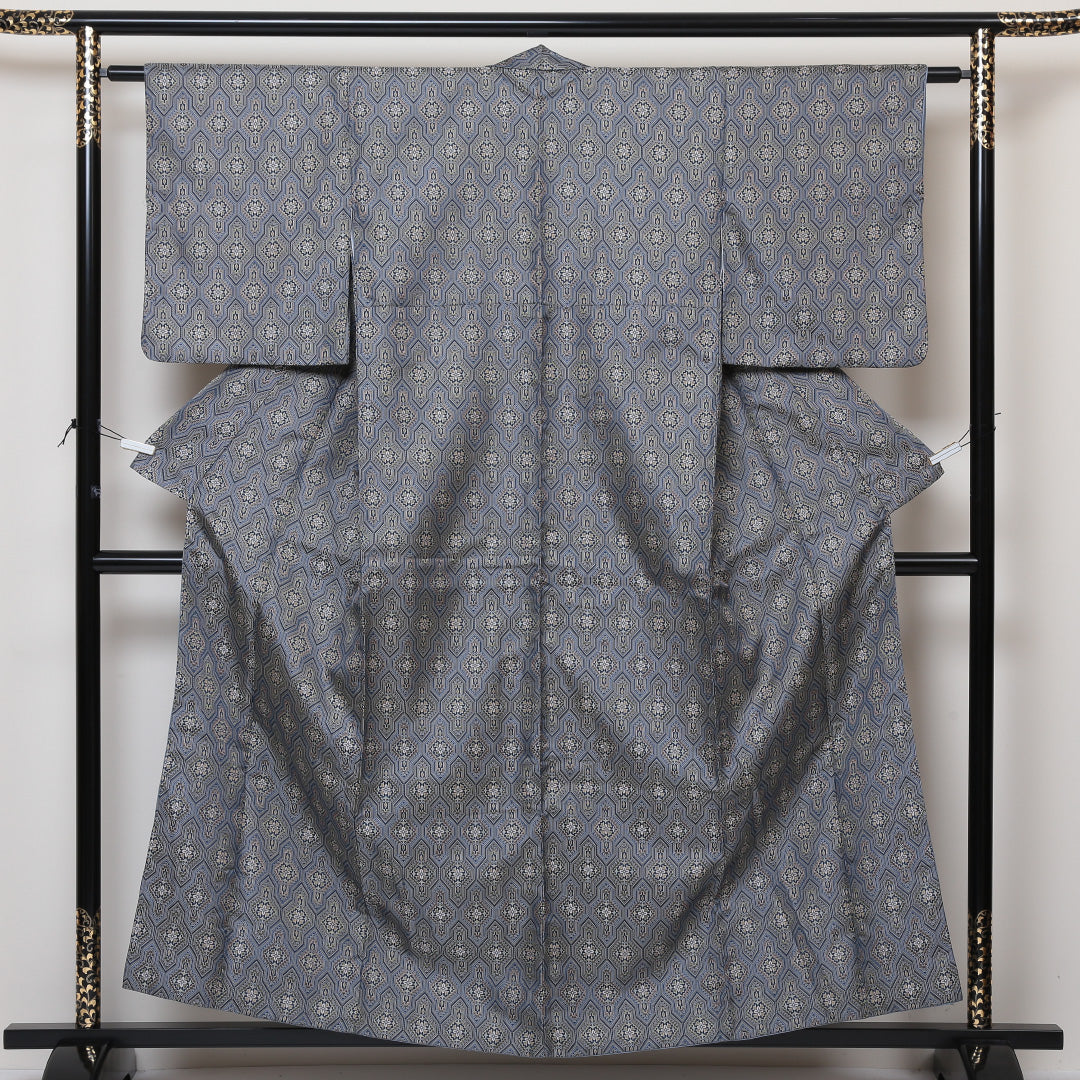

格天井(ごうてんじょう)

格天井文様の意味

格天井は寺院や宮殿の天井装飾を意匠化した文様です。

整然とした格子は秩序や安定を花鳥の意匠は繁栄や長寿を象徴します。

天を仰ぐ構図は神聖さや高貴さを表します。

格天井文様の歴史

平安鎌倉期の建築装飾に由来します。

室町期以降は能装束や礼装に取り入れられました。

江戸時代には染織品に応用され現代でも留袖や袋帯に用いられています。

縅毛(おどしげ)

縅毛文様の意味

縅毛は甲冑の小札を結び合わせる縅糸を意匠化した文様です。

縅は結びつきや強さを象徴し家や一族を守る意味が込められています。

力強さと守護の願いを込めて婚礼や祝い事に用いられる柄です。

縅毛文様の歴史

鎌倉や室町期には武家社会の象徴として尊ばれました。

江戸時代には武家の晴れ着に取り入れられ庶民の間でも厄除けの意匠として広まりました。

現代でも強さや守護を祈る柄として帯や着物に使われています。

薬玉(くすだま)

薬玉文様の意味

薬玉は薬草や香草を束ねて丸く飾った玉を文様化した意匠です。

邪気を払い健康と長寿を願う意味が込められています。

華やかさと厄除けを兼ね備え子どもの健やかな成長を祈る祝いの場にふさわしい柄です。

薬玉文様の歴史

平安時代の宮中行事に由来し端午の節句に薬玉を飾る風習がありました。

その後婚礼衣装や子どもの祝い着に取り入れられ無病息災を願う象徴となりました。

江戸時代には染織の意匠として定着し現代でも祝いの場にふさわしい吉祥柄です。

道長取り(みちながどり)

道長取り文様の意味

道長取りはゆるやかな曲線で地を区切る構図文様です。

川の流れや霞を思わせる曲線は調和と途切れない繁栄を象徴します。

区画に四季の草花や吉祥柄を配して複数の願いを一つに重ねられるのが特徴です。

婚礼や晴れの日にふさわしい格調と華やぎを備えます。

道長取り文様の歴史

平安期の藤原道長の栄華にちなむとされ王朝文化の雅を体現しました。

絵巻や装束の意匠として親しまれ江戸期には振袖や留袖の代表的構図になりました。

現代でも格式と女性らしさを両立する定番意匠として受け継がれています。

花籠(はなかご)

花籠文様の意味

花籠は竹籠に四季の花を盛り込んだ意匠です。

花は繁栄や子孫繁栄を籠は豊かさと調和を象徴します。

一年を通じて幸いが続くことを願う晴れやかな吉祥柄です。

女性らしい気品と温かみで装いを明るく彩ります。

花籠文様の歴史

室町から桃山にかけて茶道具や工芸の意匠として親しまれました。

江戸期には小袖や帯に広がり婚礼衣装や振袖の定番となりました。

現在も祝意と豊穣を表す文様として広く用いられています。

花鼓(はなつづみ)

花鼓文様の意味

花鼓は能楽や雅楽の鼓に花をあしらった意匠です。

鼓は喜びの響きを花は華やぎと繁栄を象徴します。

慶事を寿ぎ芸事上達を願う気持ちを上品に表現します。

祝祭性と柔らかな可憐さを併せ持つ柄です。

花鼓文様の歴史

平安期から宮廷音楽で用いられた楽器に由来します。

室町以降に能楽や歌舞伎で存在感を高め江戸期に花との取り合わせが定着しました。

婚礼や成人式の装いに相応しい定番意匠として受け継がれています。

宝尽くし(たからづくし)

宝尽くし文様の意味

宝尽くしは打出の小槌や宝珠や巻物などの縁起物を集めた豪華な意匠です。

一つ一つが富貴や学問成就や健康長寿を担い合わせてあらゆる幸いを祈ります。

子どもの祝い着や婚礼衣装にふさわしい吉祥の代表格です。

見る人に福を呼び込む華やぎがあります。

宝尽くし文様の歴史

室町期に中国の吉祥思想とともに伝来し和の解釈で発展しました。

江戸期には庶民文化で一気に広まり初着や振袖に多用されました。

現代でも帯や小物まで幅広く使われる普遍的な意匠です。

四君子(しくんし)

四君子文様の意味

四君子は蘭と竹と菊と梅を組み合わせた高潔の象徴です。

蘭は高雅竹は節操菊は延命梅は忍耐と再生を表します。

四者を併せて理想の人格と気品ある生き方を示す吉祥柄になります。

精神性を重んじる茶の湯や礼装に好適です。

四君子文様の歴史

中国の文人文化に由来し室町期に日本へ伝わりました。

掛物や茶道具に親しまれ江戸期には着物や帯に広がりました。

いまも高潔さを求める場で選ばれる象徴的意匠です。

四季草花(しきそうか)

四季草花文様の意味

四季草花は春夏秋冬の代表的な花々を一堂に描く意匠です。

季節を超えて咲き続ける構成は永遠の繁栄と自然の恵みを象徴します。

季節を問わず身にまとえるため常に吉祥を携える意味合いがあります。

豪華さと季節感で晴れの日の装いを格上げします。

四季草花文様の歴史

江戸期の振袖や打掛に盛んに描かれ婚礼衣装の定番となりました。

四季の移ろいを愛でる日本の美意識を映す柄として定着しました。

現代でも成人式や結婚式の装いに多く取り入れられています。

松竹梅(しょうちくばい)

松竹梅文様の意味

松竹梅は松と竹と梅を組み合わせた吉祥文様です。

松は常緑で長寿を竹は節操と強さを梅は厳寒に咲く生命力を象徴します。

三つを揃えることで不老長寿と繁栄を祈る代表的な吉祥柄になります。

祝いの場や節目の装いに広く用いられています。

松竹梅文様の歴史

中国の吉祥思想を背景に日本に伝わり室町以降に定着しました。

江戸期には婚礼衣装や祝儀の着物の定番となりました。

現代でも留袖や振袖や帯に頻繁に見られる普遍的な文様です。

龍田川(たつたがわ)

龍田川文様の意味

龍田川は紅葉が川面に浮かぶ情景を意匠化した文様です。

秋の彩りと水の流れを合わせて豊穣と循環を象徴します。

自然美とともに四季の移ろいを感じさせる吉祥柄です。

人生が実り豊かであるよう願いが込められます。

龍田川文様の歴史

奈良の龍田川は紅葉の名所として和歌に詠まれました。

平安期の文学に由来し絵画や工芸に取り入れられました。

江戸期には秋の風情を映す意匠として着物や帯に広がりました。

雲鶴(うんかく)

雲鶴文様の意味

雲鶴は雲と鶴を組み合わせた吉祥文様です。

鶴は千年の長寿を雲は天上界を象徴し長寿と昇天を祈ります。

めでたい場を格調高く飾る意匠です。

婚礼や長寿祝いにふさわしい柄とされます。

雲鶴文様の歴史

中国由来の吉祥思想を背景に日本で広まりました。

能装束や留袖など格式の高い衣装に用いられました。

現代でも高位の吉祥柄として慶事を彩ります。

吹き寄せ(ふきよせ)

吹き寄せ文様の意味

吹き寄せは風に舞い集まる落ち葉や木の実を意匠化した文様です。

さまざまな種類の草木が一堂に集まる姿は調和と繁栄を表します。

多様な実りを象徴し豊かな人生を祈る柄です。

季節感を伝えると同時に吉祥の意味を帯びます。

吹き寄せ文様の歴史

和歌や絵画に多く詠まれ日本人の自然観を映しました。

江戸時代には小袖や帯に盛んに取り入れられました。

現代でも秋の風情を添える定番文様として人気があります。

まとめ

吉祥文様は日本の装いにおける幸せや繁栄の象徴として長い歴史を歩んできました。

花や川や鳥といった自然や故事や縁起物を題材にしながら、それぞれに祈りや願いが込められています。

婚礼や成人式や節句など、人生の節目を彩る場で選ばれ続けてきた背景には、単なる装飾を超えた文化的な意味があります。

現代においても、着物や帯や小物に吉祥文様を取り入れることは、日本の美意識をまとい未来への希望を託すことに通じます。

文様一つひとつの意味を知ることで、装いに深みと物語を添えることができます。

次に着物を選ぶときは、ぜひ吉祥文様が持つ由来や願いにも目を向けてみてください。

→ 関連リンク:季節に合った着物・帯の文様ガイド