正倉院文様 ~ 着物や帯によく使われる文様の意味や歴史を徹底解説

正倉院文様(しょうそういんもんよう)は、異国風の意匠が、日本独自の美意識と融合して発展した文様の総称です。

正倉院宝物に残る染織品や工芸品には、植物・動物・幾何学・天象など多彩なモチーフが見られます。

この記事では、正倉院文様に焦点をあて、その意味と歴史を詳しく解説します。

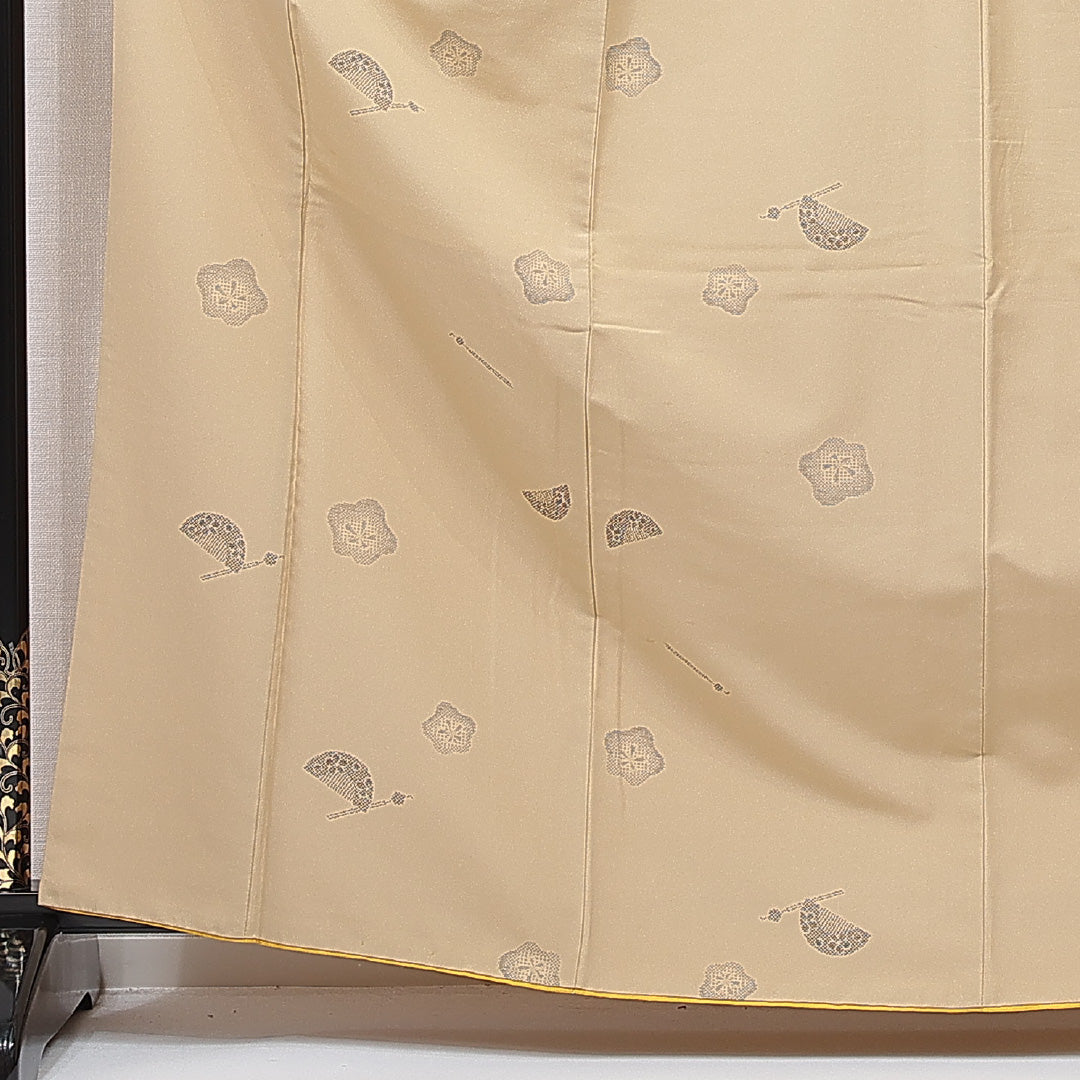

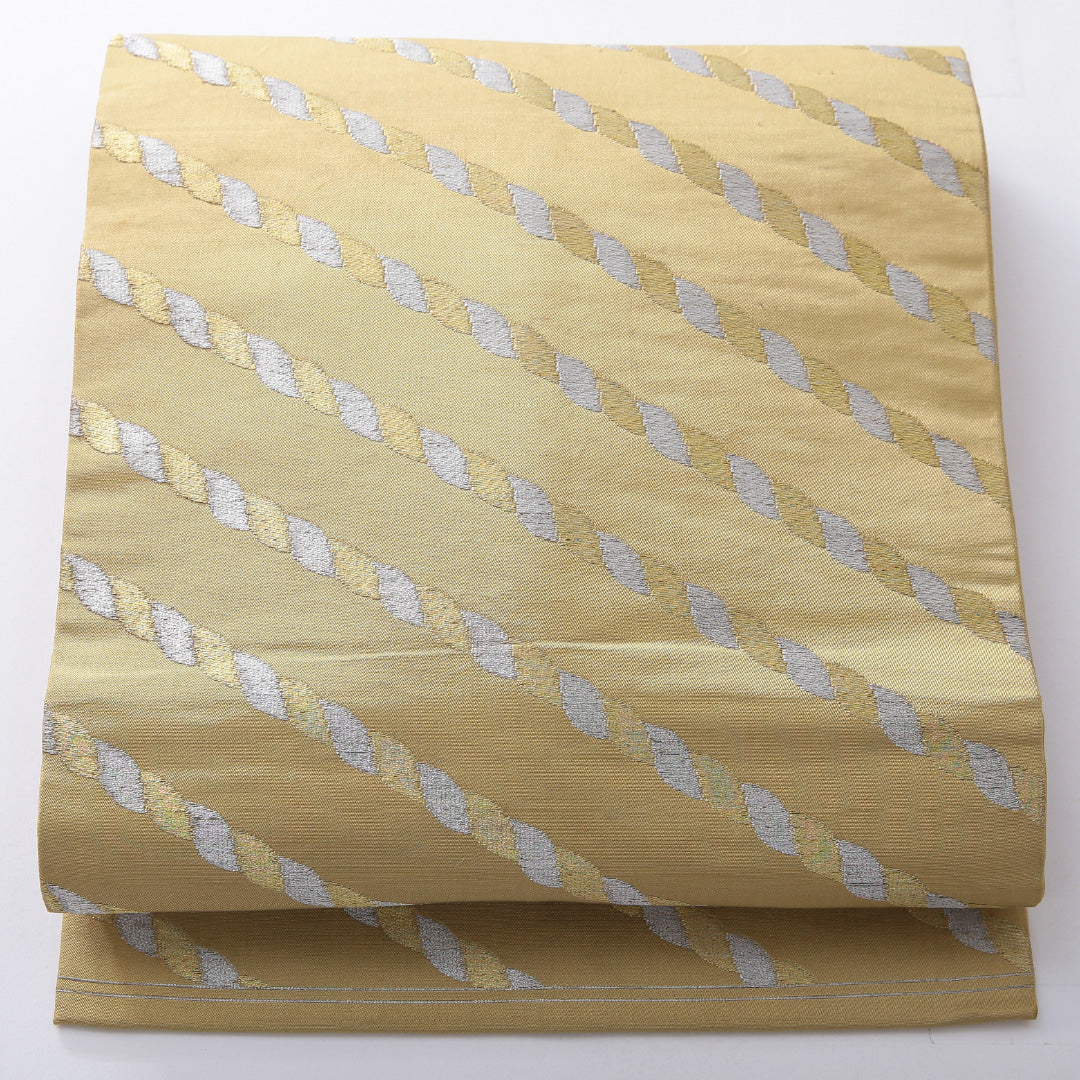

礼装や帯選びの参考として、ぜひ文様の持つ物語に触れてみてください。

正倉院文様とは

正倉院文様(しょうそういんもんよう)とは、奈良時代にシルクロードを経て日本へ伝わった多彩な意匠が、日本の宮廷文化と融合して生まれた装飾文様の総称です。

正倉院に収められた宝物の染織品や工芸品には、植物・動物・幾何学・天象など、国際的な美意識を反映した文様が豊富に残されています。

これらの文様は単なる装飾ではなく、繁栄・長寿・守護・吉兆といった意味を持ち、宮廷や寺院の格式を高める役割を果たしました。

やがて平安以降の有職文様や吉祥文様に受け継がれ、現代の着物や帯にも息づいています。

正倉院文様を知ることは、日本の装飾文化のルーツをたどりながら、着物や帯選びをより深く楽しむことにつながります。

植物系の正倉院文様

正倉院文様の中でも植物を題材にした意匠は、自然の生命力や豊穣を象徴し、宮廷文化の雅を体現しました。

シルクロードを経由して伝わった宝相華や葡萄唐草、忍冬唐草は異国の雰囲気を残しながら、日本的な美意識と融合して洗練されていきます。

ここでは代表的な5種類の植物文様をご紹介します。

宝相華(ほうそうげ)

宝相華文様の意味

宝相華は仏教美術に由来する想像上の花で、実在しない理想の花を図案化した文様です。

華やかさは繁栄を、清らかさは浄化を象徴します。

花弁の重なりや唐草の連続は、絶え間ない発展と調和を暗示します。

宝相華文様の歴史

インドから西域を経て中国に広まり、奈良時代に日本へ伝来しました。

正倉院の仏具や織物、漆工品に多く見られ、宮廷文化の審美を体現しました。

のちに有職文様や吉祥文様へ影響を与え、現代の帯や礼装にも継承されています。

→ 関連リンク:蓮華・宝相華文様の入った着物・帯

葡萄唐草(ぶどうからくさ)

葡萄唐草文様の意味

葡萄唐草は葡萄の房と蔓を唐草として構成した文様です。

実が多く連なる姿から豊穣や繁栄、多産の吉兆を象徴します。

絡み合う蔓の連続性は縁や家運が絶えず続くことを示します。

葡萄唐草文様の歴史

西アジアに源流を持ち、シルクロードを通じて中国を経由し奈良時代に日本へ伝わりました。

正倉院宝物の染織や楽器装飾に顕著で、異国性と雅を兼ね備えた代表意匠です。

中世以降は日本風に洗練され、帯や裂に広く用いられました。

→ 関連リンク:葡萄唐草の入った着物・帯

忍冬唐草(にんどうからくさ)

忍冬唐草文様の意味

忍冬唐草はスイカズラ(忍冬)の蔓や葉を唐草化した文様です。

四季をまたいで強く伸びる性質から生命力や長寿、子孫繁栄を象徴します。

柔らかなカーブの連なりは調和と持続性を表します。

忍冬唐草文様の歴史

唐草の一派として大陸から伝来し、日本で植物同定が進む中で忍冬として意匠化されました。

正倉院裂や仏教工芸にみられ、奈良から平安へと受容が広がりました。

近世には小袖や帯へ応用され、庶民の祝い着にも浸透しました。

→ 関連リンク:忍冬唐草・唐華文様の入った着物・帯

蓮華文(れんげもん)

蓮華文の意味

蓮華文は蓮の花を中心に花弁を放射状に配した仏教的な文様です。

泥中から清らかに咲く姿にちなみ清浄と悟り、再生の象徴とされます。

同心円状の構成は宇宙観や宗教的中心性を暗示します。

蓮華文の歴史

古代インドの仏教美術に端を発し、シルクロードを経て東アジアに普及しました。

正倉院の仏具や伎楽面装飾に多用され、奈良時代の宗教文化を象徴しました。

中世以降も寺院調度や染織で重用され、現代の礼装にも意匠を残しています。

→ 関連リンク:蓮華・宝相華文様の入った着物・帯

唐草牡丹文(からくさぼたんもん)

唐草牡丹文の意味

唐草牡丹文は大輪の牡丹を写実と抽象の中間で表した華麗な文様です。

豊かな花姿から富貴や繁栄、高雅を象徴します。

葉や蕾との組み合わせは生命の循環と成長を表現します。

唐草牡丹文の歴史

唐代中国で隆盛となり、奈良時代に日本へ渡りました。

正倉院の装飾裂や屏風装飾に見られ、王朝文化の好尚を示しました。

桃山以降は桃源郷的な意匠として小袖や能装束に広がり、現代の帯にも人気があります。

幾何学系の正倉院文様

正倉院文様の中で幾何学的な意匠は、規則的な形を繰り返すことで秩序や永続を象徴します。

蜀江文や連珠文は異国風の幾何学表現として奈良時代に伝わり、日本の装飾文化に新しい感覚をもたらしました。

亀甲や毘沙門亀甲は吉祥性を帯び、のちの有職文様や吉祥文様の基盤ともなります。

ここでは正倉院文様を代表する幾何学系の意匠を取り上げます。

蜀江文(しょっこうもん)

蜀江文様の意味

蜀江文は八角形と四角形を交互に組み合わせた幾何学文様です。

整然とした構成は秩序と格式を象徴し、宮廷文化にふさわしい意匠とされました。

連続性のある形は調和と安定を表します。

蜀江文様の歴史

中国・蜀地方の織物から名付けられ、シルクロードを経て奈良時代に日本へ伝来しました。

正倉院の染織裂や調度に多く見られ、異国風の雰囲気を残しています。

その後、有職文様として武家や公家の装束にも取り入れられました。

→ 関連リンク:蜀江文様の入った商品一覧

連珠文(れんじゅもん)

連珠文様の意味

連珠文は玉(真珠)を連続的に並べた帯状の文様です。

珠の輝きは富や神秘性の象徴とされました。

規則的な連なりは永遠に続く繁栄を暗示します。

連珠文様の歴史

西域やササン朝ペルシャの装飾に源流を持ち、シルクロードを通じて中国・日本へ伝わりました。

正倉院宝物の染織や工芸品に多く見られ、国際色豊かな意匠の代表例です。

後世には有職文様や帯柄に応用され、日本独自の洗練を加えました。

→ 関連リンク:連珠文様の入った商品一覧

毘沙門亀甲(びしゃもんきっこう)

毘沙門亀甲文様の意味

毘沙門亀甲は六角形の亀甲の中に花菱を配した文様です。

亀甲の長寿と安定に、花菱の繁栄と高貴が加わります。

力強い印象から武運長久を祈る意匠としても好まれました。

毘沙門亀甲文様の歴史

仏教守護神である毘沙門天の甲冑や装飾に由来し、日本では平安期以降に公家装束や工芸に広がりました。

正倉院の宝物にもその意匠が見られ、奈良時代の国際文化を反映しています。

江戸期には武家の装いに多用され、現代でも帯や男性の着物に用いられる定番柄です。

→ 関連リンク:毘沙門亀甲の入った商品一覧

動物系の正倉院文様

正倉院文様の中で動物を題材にした意匠は、シルクロードを通じて伝わった異国風のモチーフが多く見られます。

鳳凰や獅子は権威や守護を象徴し、花喰鳥や孔雀は豊穣や吉祥を示します。

現実の動物だけでなく、想像上の瑞鳥や神獣も登場し、宗教的・文化的な意味を帯びながら日本の装飾に受け継がれました。

鳳凰(ほうおう)

鳳凰文様の意味

鳳凰は中国神話に登場する想像上の瑞鳥で、平和と繁栄を象徴します。

その姿は天地調和の象徴とされ、出現は聖天子の治世の瑞兆と考えられました。

着物や帯に用いると、格調高さと華やかさを添えます。

鳳凰文様の歴史

古代中国からシルクロードを経て奈良時代に伝来しました。

正倉院の楽器や染織品に描かれ、日本の仏教文化や宮廷装束に広まりました。

のちに有職文様や吉祥文様として定着し、現代でも婚礼衣装に欠かせない意匠です。

→ 関連リンク:鳳凰文様の入った商品一覧

獅子(しし)

獅子文様の意味

獅子は百獣の王として力強さを象徴し、魔除けの意味を持ちます。

獅子の勇猛さは災厄を祓い、権威を高める意匠とされました。

装束や帯に用いることで、厳粛さと守護の意味を添えます。

獅子文様の歴史

インド・ペルシャを源流とし、中国を経て奈良時代に日本へ伝わりました。

正倉院宝物の染織や螺鈿工芸にしばしば登場します。

中世以降は能装束や神社仏閣の装飾に広がり、現代でも格式ある柄として用いられます。

→ 関連リンク:獅子文様の入った商品一覧ページ

花喰鳥(はなくいどり)

花喰鳥文様の意味

花喰鳥は花をくわえた鳥を図案化した文様です。

鳥は自由と吉兆を、花は豊穣や美を表し、合わせて調和と繁栄を象徴します。

夫婦和合や幸福の象徴としても愛されました。

花喰鳥文様の歴史

中央アジアや西域に起源を持ち、中国を経て奈良時代に日本へ伝来しました。

正倉院裂や螺鈿細工に見られ、異国的で優雅な印象を与えます。

のちに日本独自の装飾へと展開し、着物や帯の人気柄となりました。

→ 関連リンク:花喰鳥文様の入った商品一覧

孔雀(くじゃく)

孔雀文様の意味

孔雀は美しい羽を持つ鳥で、仏教では守護と慈悲を象徴します。

羽の目玉模様は魔除けの意味を持ち、美と吉祥の象徴とされました。

華麗な姿は礼装にふさわしい華やかさを添えます。

孔雀文様の歴史

インド起源の意匠で、仏教伝来とともに奈良時代に日本へ伝わりました。

正倉院宝物の染織や伎楽面などに孔雀が表され、異国的な雰囲気を醸しています。

平安以降は装束や工芸に広がり、現代の帯や訪問着にも見られます。

→ 関連リンク:孔雀文様の商品一覧

天馬(てんま)

天馬文様の意味

天馬は翼を持つ馬を図案化した想像上の霊獣です。

自由と飛翔の象徴であり、吉兆や神秘を表します。

異国風の意匠として華やぎを添える柄です。

天馬文様の歴史

西アジアの神話に源流を持ち、唐代中国を経て奈良時代に日本に伝わりました。

正倉院の染織品や楽器装飾にしばしば登場し、異国趣味を反映しています。

日本独自の意匠としては定着せず、むしろ奈良時代特有の国際文化を象徴する柄といえます。

複合系の正倉院文様

正倉院文様には、動物と植物を組み合わせた複合的な意匠が数多く見られます。

自然と生き物を対称的に配置する構成は、調和や吉祥を象徴し、奈良時代の国際的な文化交流を物語ります。

樹下双獣文(じゅかそうじゅうもん)

樹下双獣文様の意味

樹下双獣文は一本の樹の下に二匹の獣を向かい合わせにした文様です。

樹は生命と繁栄を、獣は力強さや守護を象徴します。

対称的な構成は秩序と調和を表し、吉祥の意匠とされました。

樹下双獣文様の歴史

ササン朝ペルシャや中央アジアに源流を持ち、シルクロードを経て奈良時代に日本へ伝来しました。

正倉院裂に数多く見られ、異国趣味を示す代表的な文様です。

のちに日本的な意匠に昇華し、工芸や染織に取り入れられました。

→ 関連リンク:樹下双獣の商品一覧

双鳥唐花文(そうちょうからはなもん)

双鳥唐花文様の意味

双鳥唐花文は大きな唐花を中央に置き、その両脇に二羽の鳥を対称に配した文様です。

鳥は吉祥を、唐花は繁栄と高貴を象徴します。

組み合わせによって調和と華やぎを示しました。

双鳥唐花文様の歴史

西域から伝わった意匠で、奈良時代に正倉院裂や装飾品に多用されました。

シンメトリーの構成は唐代中国の美意識を反映し、日本でも宮廷文化に受け入れられました。

その後も礼装や帯柄として継承される人気の意匠です。

桐竹鳳凰文(きりたけほうおうもん)

桐竹鳳凰文様の意味

桐竹鳳凰文は桐と竹を背景に、鳳凰を組み合わせた文様です。

桐は天皇家の象徴、竹は節操と長寿、鳳凰は平和と繁栄を表します。

吉祥性を重ね合わせた非常に格式高い意匠です。

桐竹鳳凰文様の歴史

中国で瑞鳥をめでた意匠が、日本で桐や竹と組み合わさって成立しました。

正倉院裂や調度に見られ、宮廷文化や権威の象徴とされました。

後世も能装束や婚礼衣装に用いられ、現代でも礼装に取り入れられる伝統柄です。

意匠系の正倉院文様

正倉院文様の中には、特定の自然や動物に限らず、象徴的な意匠や独自のモチーフを図案化したものも存在します。

抽象的でありながら強い象徴性を持ち、古代の美意識や信仰を映し出しています。

有栖川文(ありすがわもん)

有栖川文様の意味

有栖川文は鹿を格子状の中に配した文様です。

鹿は神聖な動物とされ、長寿と豊穣を象徴しました。

幾何学的な配置により格式と秩序を示す意匠です。

有栖川文様の歴史

西域の鹿文様に起源を持ち、奈良時代に日本へ伝わりました。

江戸時代に有栖川宮家の裂として広まり「有栖川文」と呼ばれるようになりました。

現代でも帯や小物に用いられる人気の高い柄です。

→ 関連リンク:有栖川文様の商品

鏡裏文(きょうりもん)

鏡裏文様の意味

鏡裏文は古代鏡の裏面に表された意匠を文様化したものです。

神秘的な形は宇宙観や権威を象徴しました。

幾何学的要素と抽象的な意匠が融合しています。

鏡裏文様の歴史

中国や古代日本の青銅鏡の背面意匠に由来します。

奈良時代の正倉院宝物にも鏡裏を写した裂や装飾が残されています。

古代の信仰と美術が融合した象徴的な文様です。

まとめ

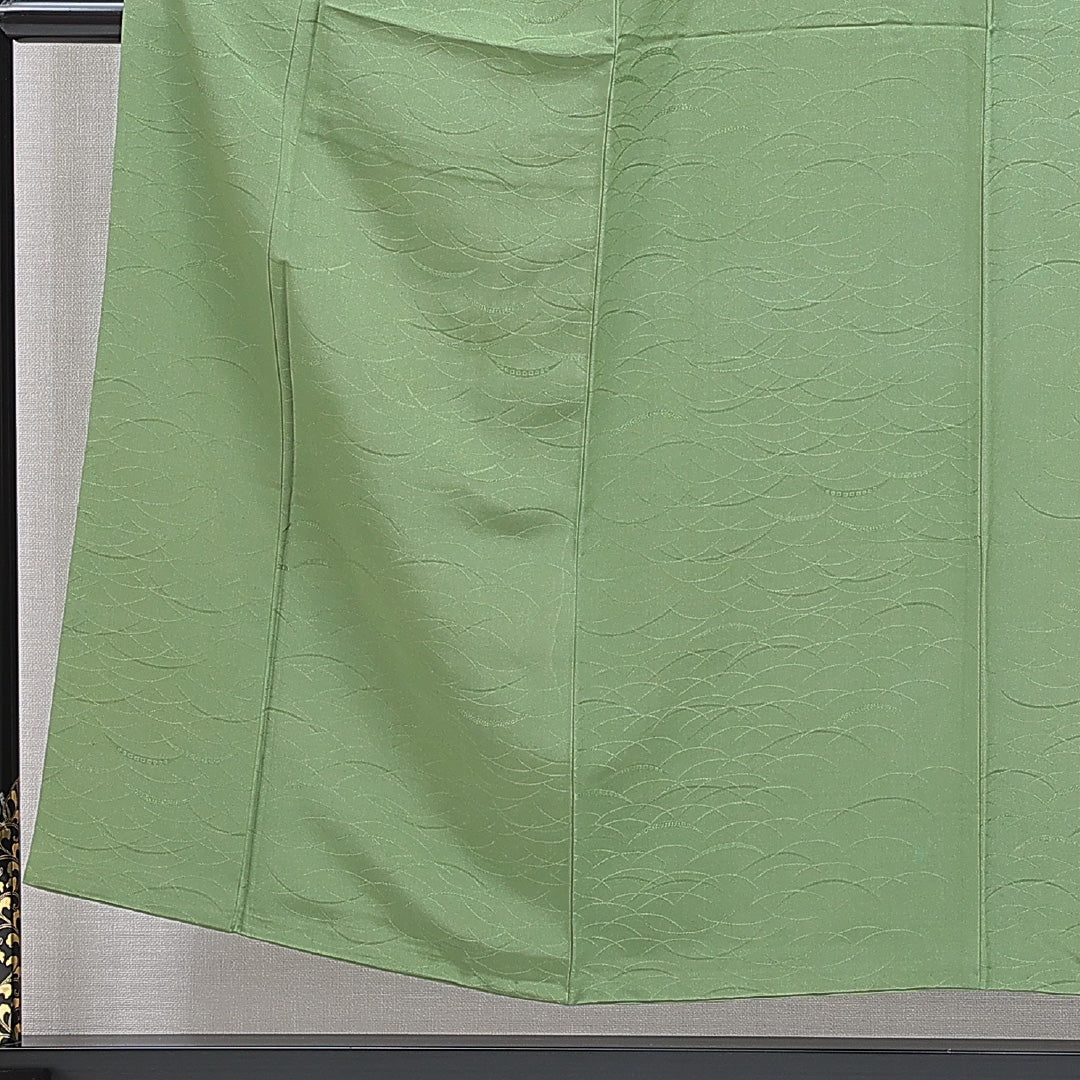

正倉院文様は、奈良時代の正倉院宝物に残された染織品や工芸品に見られる多彩な文様群です。

シルクロードを通じて伝わった異国の意匠が、日本の宮廷文化と融合し、植物・幾何学・動物・天象など幅広いカテゴリーに展開しました。

宝相華や葡萄唐草には豊穣・繁栄の祈りが込められ、蜀江文や亀甲には秩序と永続が表現され、鳳凰や獅子には吉祥と守護の意味が与えられました。

瑞雲や星辰といった天象文様は、国の安泰や宇宙観を象徴し、古代人の祈りや美意識を今に伝えています。

これらの意匠は単なる装飾ではなく、身にまとう人の願いや物語を映し出す文化的な表現です。

現代の着物や帯に受け継がれる正倉院文様は、礼装の場にふさわしい格調と華やかさを添えてくれます。

意味や歴史を知って選ぶことで、文様はより深い魅力を放ち、装いに特別な価値をもたらします。

ぜひ文様の背景を知り、自分の晴れの日や大切な場面にふさわしい柄を選んでみてください。